开放创新 · 艺无止境——华艺三十五载创作回顾(一)

编辑: | 2022-06-20

引言

2020年,深圳特区成立40周年;2021年,华艺设计走过了自己35年的历程。35年前,华艺诞生于中国改革开放的历史机遇中,伴随着深圳城市建筑发展的脚步而生长,这35年是凝聚了两代华艺建筑人的执着与奋斗的历程。这期间,华艺建筑设计经历了市场开放带来的观念碰撞与冲击,从借鉴外来经验到对本土建筑创作进行探索和实验;也经历了快速城市化发展带来的挑战以及建设市场的起伏跌宕,从追求效率优先到对空间品质的理性回归与沉淀,在日益激烈的市场竞争和持续提升的技术发展的浪潮中,砥砺前行。

站在这个特殊的时刻回望,可以发现,华艺设计发展历程中每一个重要的时间节点,都与深圳的社会进步与城市发展紧密相连;每一阶段的建筑创作,都是对当时城市建设所面临问题的解答应对。从这个角度,对华艺过去35年建筑创作的历程进行梳理,沿着作品的脚印找寻背后的思考和记忆,既可作为曾经在华艺奋斗的建筑人的集体纪念,也可作为一个案例,与这一时代的无数同行的实践一起,共同呈现出一幅中国近40年建筑创作发展的“深圳样本”。

1980年,深圳特区成立时正值改革开放初期,不仅中华大地迎来了国家经济和社会发展模式的巨大变革,同时,建筑行业也面临前所未有的思想解放以及空前的创作机会。深圳率先实施土地制度改革、人事制度改革,鼓励发展多元经济等一系列制度创新,吸引了来自全国各地的有志之士,参与到如火如荼的特区建设中来。1984年邓小平视察深圳之后, 国贸大厦“三天建一层”的建设速度更成为深圳敢想敢干、追求效率的时代精神的代名词。

在对外开放的洪流中,1986年,经城乡建设环境保护部和对外经济贸易部批准,华艺设计顾问有限公司得以在香港成立,同年在深圳独资设立香港华艺设计顾问(深圳)有限公司,成为中国外资独资工程设计企业。成立之初,华艺设计创作由当时的总经理兼总建筑师陈世民大师等带领,在香港和深圳都设立了办公室。在深圳的办公室最开始是位于国贸的一栋住宅楼中的一间办公室,条件非常简陋。公司规模从几个人起步,借鉴了香港事务所的工作模式,追求实干与效率,上下同心,设计创作在紧张又融洽的氛围中展开。从初创到2000年的第一个十五年间,华艺同无数当时在深圳白手起家的创业公司一样,靠着敢想敢干的拼搏精神,开疆拓土、稳扎稳打,逐步创作了一批有影响力的建筑作品,奠定了在业界中的地位。

作为初创于香港的央企外资设计公司,华艺一开始就拥有中外融合的血液和开放的国际化视野。1986年公司成立之初就承接了日本奈良中国文化村的设计。这是中国建筑师首次在日本本土设计的大型文化项目。规划方案是在奈良这座受中国文化影响深远的古城中,重建一个以唐代大明宫含元殿为原型、重现中国盛唐风采的传统建筑群。在设计过程中还邀请了傅熹年、潘谷西、杨鸿勋、王世仁等一批国内古建大师参与研讨。可惜最终由于建设条件的变化,项目没有实施,不过却为年轻的华艺设计团队积累了国际项目经验,同时奠定了华艺在开放中追求卓越的设计理念。

紧接着1988年,华艺就迎来了在海外的第一个建成项目——加拿大枫华苑酒店。设计者在简洁实用的主体建筑上部,设计了具有中国传统建筑风格的亭榭楼台,打造了丰富的空间层次和优美灵动的屋顶曲线,同时在酒店内部也设计了一座体现中国风格的细腻别致的室内庭院。这个项目在加拿大蒙特利尔市中心周围现代主义功能建筑的包围下,成为一座独具特色的标志性建筑,传播了中国传统建筑文化。此外,为解决海外项目落地的实际问题,枫华苑酒店的设计报批由华艺与当地建筑师事务所合作进行, 由陈世民担任顾问建筑师提供方案设计及初步设计,由当地事务所负责审查报批。这种以建筑师为主导,对外输出中国创意的国际设计合作方式,直到今天,仍属鲜见。

⊙加拿大枫华苑酒店

1992年,邓小平在南方谈话中提出“发展才是硬道理”,进一步加快了改革开放的步伐,接下来中国迎来了房地产业快速腾飞的十年。此时,大规模建设让中国市场成为全球瞩目的沃土,深圳以其开放包容的市场环境更是吸引了许多国际知名设计机构及建筑师,如SOM、KPF、gmp、RTKL等国际机构,矶崎新、黑川纪章、赫尔穆特·扬等知名大师,都为深圳城市建设留下了空间作品和思想交融的印记。境外公司在争夺建筑市场的同时,也给国内的建筑界带来从理念到方法的全方位冲击,以及与全球顶尖同行同台竞技的压力。

华艺顺应时势将工作重点转移到国内市场,并按国际事务所模式优化经营体系,扩充人才队伍,同时保持国际合作,积极参与建筑市场竞争。这一时期,华艺在深圳成功留下了诸多有影响力的公共建筑,包括天安国际大厦(1988年)、罗湖火车站(1989年)、金田大厦(1991年)、发展银行大厦(1992年)、获评“深圳市30个特色建设项目”之一的福田区政府办公楼(1994 年)、南海影剧院(1999 年)等。1995年,深圳有4个大型投标项目,其中3个由华艺公司中标。深圳发展银行大厦是华艺在国内设计项目中首次与境外建筑事务所合作的作品。

⊙深圳发展银行大厦

深圳发展银行是中国改革开放后成立的首家股份制商业银行。作为中国经济市场化改革的代表性机构,发展银行的总部大厦首先需要有一个能契合当时时代精神的创新形象。华艺主导的投标方案打破了常规办公楼的规整形式,采用简洁的三角形体量与巨型构架,形成阶梯状层层递减向上的造型,体现不断锐意发展的精神,获得评委和业主的全票通过。如今看这栋已经在深圳福田中心区伫立了25年的大楼,在周边不断生长的高层建筑群体中,仍然显得独特和前卫,让人回想起那个激情燃烧的年代。2018年,深圳发展银行大厦被列入第三批中国“20世纪建筑遗产项目”名录。

⊙北京中国建筑文化中心

北京中国建筑文化中心(1995 年)是华艺通过投标在北京获得的一项重要的文化建筑项目。该项目是为迎接1999年在北京召开的第20届世界建筑师大会暨第21届国际建协代表大会而建的,是北京市迎接中华人民共和国成立50周年的重点项目之一。华艺方案以中国传统建筑的“门阙”作为设计理念,巧妙地满足了用地局限下大型文化展览建筑的复杂功能和管理需求,同时采用了当时先进的大跨度创新结构设计,营造了大空间和丰富的室内空间效果。更重要的是,中轴对称、两翼打开的“门阙” 形象既体现了中国传统文化的精神内涵,又反映出中国建筑文化走向世界的时代心声。这一设计理念的成功落地,反映出华艺团队在驾驭建筑形象、功能与技术上逐步走向成熟,同时也体现出当时国内的建筑文化环境对于公共建筑在传统与现代性的表达上持有的继往开来、兼容并包的总体态度。

⊙深圳麒麟山庄

1995年,华艺承接了作为深圳市政府的重要接待基地的麒麟山庄项目设计任务。在“欧陆风”盛行的环境下,设计团队既没有照搬流行的西式元素,也没有完全采用中规中矩的传统风格。在总体布局上,设计团队吸收了我国“天人合一”的思想,利用自然环境因地制宜,创造出“步移景异”的园林式的总体环境;同时,在建筑单体设计上组合运用了现代构成手法,兼容了西方现代建筑简约和开放的精神,打造出一个建筑与自然和谐共生、中西合璧的度假山庄。

1997年,亚洲金融危机爆发,大型公共和综合性建筑项目建设减少,公司逐步加大对国内住宅市场的拓展,在适应市场的同时,探索不同需求条件下住宅建筑设计最合宜的路径。这一时期华艺设计建设的住宅项目包括深圳田园居山庄(1995 年)、深圳美加广场(1996 年)、南海怡翠花园(1998 年)、天津万春花园 (1998 年)、长春威尼斯花园(1999 年)等,以及达到百万平方米量级的大型住区广州光大花园(1998 年)、 获得“国家优质工程银质奖”的深圳星河国际花城(2000 年)等。

2001年5月,华艺正式划归中建总公司下属的中国海外集团有限公司管理,成为中型设计企业。这一时期华艺开启了第二个十五年,已经从早期大师引领的事务所运作方式转变为现代企业管理模式。2003年,随着在国内北上广深4个一线城市以及南京、武汉、重庆、厦门、成都等5个中心城市中8家分公司的成立,公司也迎来规模扩张和全国影响力上升的时期。同时,公司保持了“传帮带”的传统,在管理上实现了经营与设计生产分离,给年轻建筑师提供了宽松的创作和成长环境。华艺由此进入一个全面协同、百花齐放的发展时期。这一时期,一系列影响深远的历史事件标志着中国的城市化进程进入新的阶段。2001年,中国加入世界贸易组织(WTO),开始步入全球化经济时代。2002年,党的十六大上确立了“科学发展观”,城市建设从前十几年的粗放式的城市扩张阶段,开始转向“节约型”“和谐”及追求品质化的发展阶段。2007年末,国家大剧院正式竣工投入使用。奥运会(2008年)、世博会(2010年) 等国际盛会的成功召开,在提升民族文化自信的同时,也推动了城市文化和建筑创作的繁荣。

⊙北大深圳研究生院

“来了就是深圳人”,开放与包容成为这一时期深圳最突出的精神。2001年,华艺通过竞标获得了北京大学深圳研究生院设计项目。华艺的设计方案修正了原上位规划中以车行为主导的规划布局,将以蔡元培校长“思想自由、兼容并包”为主旨的北大精神转译为一个开放共享的“信息长廊”,串联起校园建筑群体,试图营造一种自由开放、便捷轻松的校园环境。同年在与都市实践合作的深圳规划大厦中,设计方案一改政府办公楼威严封闭的官方特色,将纯玻璃幕墙围合的建筑体量直接置于水景之上, 塑造了开放、清廉、务实与便民的形象。在内部空间上同样贯彻了通透开放、简洁明快的特色,将不同功能的空间塑造成富有弹性又轻松舒适的交流场所。现在这栋深圳建筑人都非常熟悉的政府办公大楼仍然保持着非常好的使用效果。

⊙深圳规划大厦

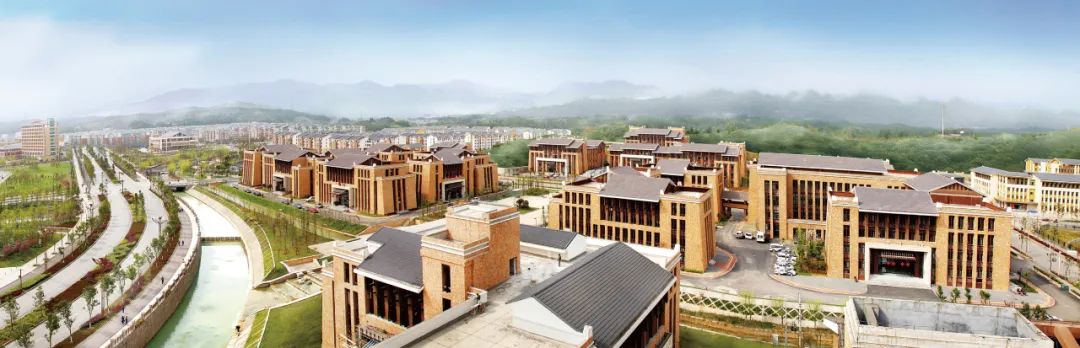

随着国内建筑市场的日趋成熟, 建筑界逐渐对最初的“跟抄仿学”模式进行反思,寻找具有中国特色的设计思路和建筑表达。面对越来越受社会关注的建筑文化趋同和城市特色丧失的问题,华艺设计团队挖掘地方文化精神,展开地域主义风格的实践探索。2007年海口行政中心的设计,在规划上,以“四院居中、双翼齐飞” 的功能布局适应了当地的海洋性气候特点;在建筑造型上,提炼海南“南洋文化”和“骑楼文化”两大地方建筑元素,构成了整体朴实自然、独具海口地方特色的行政中心。2009年汶川大地震一周年之际,华艺积极响应号召,通过竞赛获得北川羌族行政中心设计项目。北川是全国唯一的羌族自治县。设计创作的重点在于建造一栋既能凸显北川羌族地域特色,又能体现“新生命力”精神的现代行政办公大楼。

⊙海口行政中心

⊙北川羌族行政中心

除了这些在全国不同地区、关注地方文化和气候因素而展开的地域主义设计实践,华艺设计团队也尝试通过挖掘项目场地的自然地理特征展开创作。深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆(2009年)是其中的代表作。该项目位于深圳东部七娘山森林公园脚下三面环海的半岛,场地具有古火山地貌、葱郁的自然植被和优越的海洋景观。为最大限度减少建筑对环境的干扰,设计团队将建筑体量切分,采用斜切伸展的形体构成,让建筑如同嵌入半岛的岩石一样,充分融入周边环境中。虽然建筑立面的材料最终没有采用方案最初设计的火山岩,但建成总体效果基本实现了建筑与环境共生的目标。目前该博物馆已成为深受深圳市民欢迎的游览打卡点。

⊙深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆

大学建筑是人文精神和自由主义的集中体现。多年来,华艺为深圳的大学校园设计了多座校园建筑。在深圳大学基础实验楼一期和二期(2006年)设计中,华艺设计团队通过形体的高低组合、弹性空间、模糊边界等创作手法,在高密度校园空间打造了一个有着自然园林趣味的校园建筑群,为师生的自由交流创造了丰富的空间场所。其后的十年间,华艺主持或合作设计在深圳落地的高等教育建筑包括北大汇丰商学院(2009年)、深圳南方科技大学(2015年)、 深圳北理莫斯科大学(2016年)、 中山大学深圳校区(2017年)等一系列颇受社会关注的作品,每一所校园的建设都是深圳高等教育合作创新的成果,同时也凝聚着建筑师对高等教育自由独立人文精神的美好期盼。

⊙深圳大学基础实验楼一期

这一时期的文化建筑创作除了对地域文化、地理环境特征以及场所文化特质进行回应,有时也需要处理与历史的关系。在北京国际俱乐部大厦项目(2014年)中,建筑师要面对的是如何将历史保护建筑与达到该建筑7倍体量的新建部分有机融合的难题。华艺设计团队首先制定了先保护后利用的原则,在规划上延续俱乐部早期合院式的理念,对建筑进行立面修复和内部功能重塑。建成之后,整幢建筑在繁华庄严的长安街上,仍然继承了国际俱乐部的历史厚重感, 实现了新旧功能的互补和文化形象的传承延续,在空间和技术上实现了拓展的效果。

2010年,公司注册成立具有城乡规划甲级资质的北京中海华艺城市规划设计有限公司,构建完成“规划 + 建筑”的双甲平台,参与公开市场的城市规划、城市设计及规划咨询业务。专业规划团队的建立推动建筑设计突破“红线设计师”思维,融入城市研究和分析的方法。面对城镇化快速发展中出现的“千城一面”的问题,华艺规划承担了一系列地方风貌保护规划任务,积极探讨在城市建设中如何挖掘地域文化、城市文脉和地方山水环境特色,形成新旧融合、生态宜居的城市风貌,例如绵阳游仙区朝阳片区整体改造提升项目(2012年)、重庆秀山县洪安镇保护规划(2014年)、重庆鱼嘴传统风貌区保护实施规划(2015年)等。

随着城市建设持续进行,城市空间逐渐趋向饱和。高速发展的深圳也面临着土地资源严重不足的困境。2010年《深圳市总体城市规划(2010—2020)》获批实施,将建设资源节约型和环境友好型城市作为新时期城市建设的目标。如何解决日益严峻的土地紧缺和环境问题,处理好空间发展与环境承载力平衡的关系,让高密度与高品质共存,成为这一时期设计创作面临的突出问题。

⊙深圳中海油大厦

华艺设计在这一时期创作了一系列超高层建筑作品,既是城市趋向高密度开发的结果,也是对上述问题的积极探索。在华艺与境外设计企业合作完成的深圳湾科技生态园四区(2011 年)项目中,面对这一复杂的超高容积率的整体开发项目,设计团队通过立体、多层次空间的组合设计,在群楼林立的城市森林中塑造了相互串联的公共空间体系。项目的两栋超高层塔楼仿佛是踏歌而来的两位探戈舞者,青春且富有活力,恰似深圳这座年轻的城市,朝气蓬勃。深圳中海油大厦(2009年)是华艺在深圳六大总部基地之一的后海中心区的又一力作。为了使建筑在超高规格的总部办公楼群中独树一帜,方案采用两座200米高的双塔对称布局,塔楼造型挺拔,采用蓝灰色玻璃幕墙,通过由下至上弧线的收分变化,隐喻一组扬帆起航的企业巨舰,体现业主中海油集团独特的海洋文化特质。同时六边形的平面让办公区拥有了更为广阔的景观视野,内部错层通高的中庭花园,营造出舒适自然的办公环境。深圳有线枢纽大厦(2010 年)采用底层架空和阶梯状景观处理的方式, 有效缓解了用地局促带来的压迫感,加强了深圳市福田中心区莲花山及笔架山两个重要城市公共景观的联系性和公共性。在平面布局上将核心筒外置,使得中部形成能灵活使用的大空间,在满足企业特殊使用需求的同时,创造了开敞而丰富的空间效果。

⊙深圳有线枢纽大厦

面对高密度空间的开发需求,建筑创作的出发点已不仅聚焦在形态表达上,更需要提供系统的解决方法。既需要在建筑空间和造型上力求与城市环境积极融合,又力求实现内部空间环境的最佳效果,同时符合结构与技术的创新突破。这一时期落地实施的大型超高层项目还包括 280 米高的贵阳未来方舟环球谷综合体 (2011 年 ),以及由400米高的主楼领衔的14栋超高层建筑组成的贵阳国际金融中心(2011年)等。这些项目通过对BIM技术的协同运用,显著提高了华艺对超大型复杂项目的技术协同和全程控制水平,推进公司超高层建筑设计技术走向成熟。除了在技术协同管理水平上不断提高,华艺在项目的完成度上更加精益求精,例如深圳天健创智中心(2012 年)的景观空间与建筑主体紧密联系,在景观设计语汇上吸收了建筑立体菱形玻璃幕墙的线条特点,实现不同设计界面的统一与融合。

⊙深圳天健创智中心内庭

高密度城市发展不仅给公共建筑带来新的课题,也给量大面广的住房建设市场带来挑战。2010年后,随着房地产开发的专业化和多元化发展,以及社会大众对居住空间环境的关注度和品质要求的不断提高,商业及住宅建筑创作也经历了在起伏中不断攀升的过程。华艺团队顺应市场环境变化,在满足每个项目需求的同时,尽力挖掘创造高品质人居环境空间的可能。这一时期有代表性的商业住宅项目包括广州中海名都花园(2001年)、长春中海水岸春城莱茵东郡(2005年)、深圳淘金山湖景花园(2008年)、南京龙潭经济适用房(2009年)、佛山中海金沙湾西区(2009年)、广州南沙星河丹堤花园(2011年)、深圳中海九号公馆(2013年)、深圳天鹅湖花园(2015年)、深圳壹城中心(2013年)、深圳心海城一期(2016年)等。

2012年建成的位于深圳中心区的深圳星河国际项目是较早的大型商业住宅综合体项目。设计方案采用大围合的“生态大花园”的布局方式,使得商业与住宅空间相得益彰,加上现代精致的立面设计及户户均好的通风与景观效果,成为当时被称为具有“中心区”品质的商业综合体标杆项目。佛山中海金沙湾西区项目凭借在规划、建筑、环境、技术、建设质量等多个方面的卓越表现,荣获当年“中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖”。深圳壹城中心项目,因其突出的整体品质获得市场青睐,其一期开盘创下深圳10年来当日销售速度及成交额最高纪录。深圳心海城一期项目作为深圳坪山新区的首个超百万都市综合体大盘,提升了区域城市配套生活和环境品质,获得业内普遍赞誉……

(未完待续)

原文来源:《创造力:华艺设计 耕作集》