龙玉峰:全产业链视角下,保租房的深圳模式

编辑: | 2022-05-31

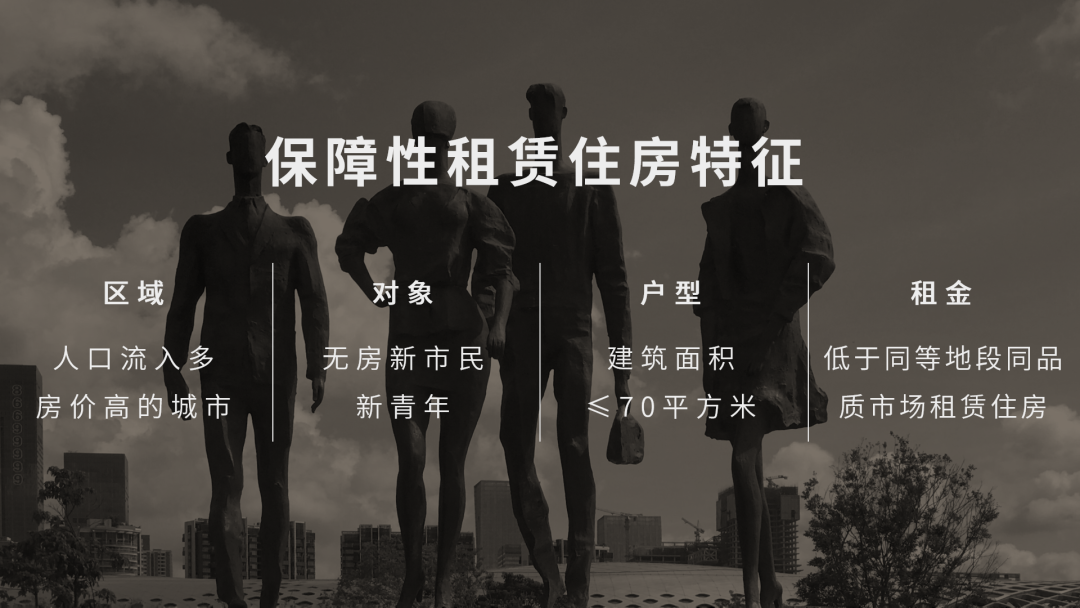

2021年7月,国务院办公厅印发的《关于加快发展保障性租赁住房的意见》,首次提出保障性租赁住房一词(以下简称“保租房”),明确“十四五”期间,以人口净流入、房价高的大城市为重点,着力于解决新市民、青年人等群体阶段性住房困难问题。

城市青年“租时代”已然来临。各地正在积极探索保租房的发展模式,加速推进配套政策和筹集计划,深圳、上海先后举办保租房设计大赛,希望有更好的方案平衡居住体验、成本投入和建设周期。华阳国际多年来一直关注人居问题,持续参与民生工程,与国家加快发展长租房市场和推进保租房建设的大政策、大方向不谋而合。

近日,华阳国际设计集团董事、副总裁龙玉峰接受《经济观察报》采访,讲述从政策目标到产品设计再到建造供给,华阳为实现住有所居的思考与实践,以下是采访录音整理。

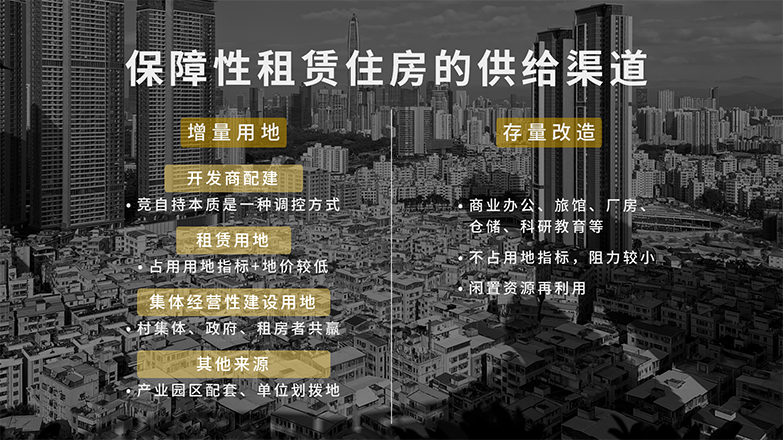

“保租房”作为去年国务院提出的一个新名词,标志着保障性租赁住房在国家层面的顶层设计初步形成。其产品概念更加明晰了,也把目标群体聚焦在符合条件的新市民、青年人等以年轻一代为主的社会人群,坚持小户型、低租金,重点利用存量土地新建和存量房改造两大途径建设,从土地、财税、金融等层面提供政策支持,推动各大城市地方政府加速补短板。

但从产品设计维度而言,“保租房”并没有那么新,它跟深圳过去所形成的“公共租赁住房+安居型商品房+人才住宅”多层次、广覆盖的公共住房产品体系是一脉相承的。我们已逐步形成了独具特色的保障性住房“深圳模式”,就是通过“建筑工业化+绿色建筑+BIM”的技术体系集成,进行集约化协同化设计、建造。

只是“保租房”提出来以后,有更明确的产品应用场景和目的,结合我们过去在人才房、保障房上面的建设要求和标准、结合最新的技术推广和政策要求,深圳可以很快完成保租房建设标准和系统化实施路径的布局。

▲保障性租赁住房的特征

02.

12/18/27㎡会成为标准吗?

最合理、最集约的极小户型探索

12㎡、18㎡、27㎡,是本次深圳保障性租赁住房小户型设计竞赛(以下简称“竞赛”)规定的三个套内面积段。其中最小户型面积设为12㎡,这意味着将来深圳有可能出现比香港公屋更小的公共租赁住房。

香港人口稠密程度亚洲第一,早在2015年就已经达到6618.79人/平方公里的地步,市核心地带更是达到了惊人的2.1万人/平方公里。14㎡公屋尽管备受争议,但却也实实在在维护了城市居民的生活体面,解决了部分人的住房问题。深圳的土地压力远超北上广,人口密度更接近于香港,因而对极小户型的建设诉求更为紧迫。早在2015-2016年,华阳国际协助深圳市住建局完成了《深圳市MINI公寓标准化产业化研究》,形成了15㎡、18㎡、21㎡三个套内面积段的标准户型产品,为这次竞赛提供了命题基础。

那么12㎡、18㎡、27㎡会成为深圳保障性租赁住房的标准面积之一吗?答案是不一定。本次竞赛侧重面向保租房最小的户型段进行,是因为极小户型设计相对来说更有挑战、更有话题性。我们希望通过竞赛打开思维,探索最小居住单元可以是多小?最合理、最集约的户型面积是多少?城中村能否实现政策主导下的改造可能?

▲华阳国际十全十美人才(保障)房展厅18㎡样板间

03.

更小户型的最大难题?

户型越小,建设成本越高

以这次竞赛为例,无论多小的户型,都要求配备独立卫浴,12㎡和27㎡都要求配备简厨,而厨房和卫浴的装修本来就是在全屋装修中成本最高的部位。此外,竞赛要求对小户型进行全装修,鼓励使用未来智慧家居、智慧物管等新技术,这也意味着一笔额外开支。

同时按照深圳2021年颁布的《公共住房建设标准》,当套型建筑面积40㎡及以下的套型数量超过楼栋单元套型总数一半时,公共住房电梯配置标准不应低于1台/120 户。如果小户型也采纳同等标准来配置公共配套设施,会降低新建建筑物的实用率。因此,新建极小户型在建筑设计标准的突破上,面临较大压力,建造高度越高,标准压力越大。之所以目前还没有以极小户型为主的试点项目,就是因为太多限制问题解决不了,我们可能需要对产品的一系列配置标准甚至采光标准做相应的调整。如果以城中村改造为应用场景,单户可以做得很小,12㎡、18㎡更容易落地,此次竞赛中给出的两个参考场景之一就位于城中村。

▲东和花园三期(今年由华阳设计的东和花园三期和上述长圳二期安居鸣鹿苑均已开放申请,两个项目共计将提供7338套保障房)

▲深圳人才安居凤凰苑(中芯国际)作为新建公共住房的典型,中芯国际把地拿出来由人才安居集团开发,优先定向解决中芯符合条件的人才居住问题,剩下的再解决社会面上符合条件的人才

04.

空间从何而来?

建议向城中村“要地拿房”

深圳筹建保租房的现实难题在于空间从何而来?从国家的角度来讲,希望盘活土地资源筹建保租房。尽管深圳市政府每年都竭力通过土地整备,挖掘可新建作为产业空间结构调整、创新企业引进、促进人才安居乐业的空间,但已基本没有可供规模盘活的厂房、工业园区和可供大面积开发的集体用地。按照市政府到2035年要筹建100万套公共住房的目标计算,加上过去的旧账,那么接下来深圳平均每年要建近10万套,压力不可谓不大。土地紧缺,是根本问题。

▲过去10年深圳住宅用地成交面积431.5万平方米闲置用地,新增住宅用地已经触顶

面对每年约10万套的压力,我们认为只能向城中村要空间。据有关统计,深圳城中村的自建房、合建房共计33.44万栋,约650万套(间), 深圳向城中村“要地拿房”的措施早已列入计划中,很多城中村都具备改造条件。市场化的商业机构很早就嗅到这块市场,长租公寓领域前几年曾吸引不少资金涌入,通过整租改造,提高装修、公共配套和服务水平,减少单间面积,降低整体租金,获得溢价空间。前几年,大批青年品牌公寓匆匆面世,近两年都显现难以为继之态。

因此,从改造模式与运作机制来看,区级政府应该往前走一步,挖掘提升城中村资源,既能平衡第三方的商业利益,让租金更低的同时,又能出台相应标准规范改造,合理优化存量住房结构。但盘活城中村村民房的路径也并不容易,里面涉及到城中村拆与留、村民利益与城市利益、产业发展和住房发展的冲突。同时,政府如何从过去监管部门的身份,转变为下场主导的身份?我们认为推动城中村改造应与辖区内人才住房需求庞大的行业头部企业合作,就近改造、定向分配,政府在其中扮演统筹、协调的角色,将操盘的压力转移到保租房所服务的辖区企业,也许是一种可以探索的合作模式。

05.

标准化如何适用于城中村?

设计+管理协同,实现降本提质

我们从2010年就重点关注城市青年群体居住问题,至今做了15㎡、18㎡、21㎡户型产品的模块化、精细化研究与设计。设计的领先优势就在于,能用创意创造更多价值,找到产品最优解。简而言之,就是用较低的限额成本,做出高品质的效果。而整体的降本提质,则需要通过标准化设计,对生产、施工和后期运维的精准管理、协同来实现。

如今,模块化、标准化已经大量推广应用到深圳新建公共住房项目中,通过工厂规模化生产、标准化的工艺工法、规范化的现场施工,实现了成本可控、质量可控、工期可控及大幅度减少后端运维难度。这都是由标准化、规模化带来的巨大价值,也让深圳在保租房的工业化、装配化实现上,比其他城市更有优势。

接下来,我们还要结合城中村改造的实际场景,将模块化单位做得更小,比如对淋浴室的拆分精细到淋浴间的地面或墙面的模块。模块化单元越小,在存量改造中运用的场景就会越多,能更好地适配更多改造住宅类型。

▲2018年,华阳国际以“创想青年家”为题,从用户、产品、材料、建造技术等维度探索城市青年的居住新模式,同时提倡运用产品思维及建筑科技手段,通过标准化实现快速建造,以适应未来大城市核心区土地资源高度紧张情况下将颇为常见的旧城改造