柴培根+周凯:中国建筑设计研究院·创新科研示范中心

编辑: | 2023-03-27

▲ 中国建筑设计研究院·创新科研示范中心-视频

▲ 鸟瞰图(摄影:张广源)

▲ 文兴西街(摄影:张广源)

传承

1988年,原建设部设计院从建设部的北配楼搬到了车公庄大街19号院内,当时19号院内有三家单位,原中国建筑技术发展中心的办公楼临车公庄大街,是一栋典型的五十年代的办公建筑,临文兴西街一侧是七十年代建设的建研院物理所的办公楼和实验室。院内还有80年代建设的住宅和集体宿舍以及食堂锅炉房,以及一块篮球场。

▲ 从北京建筑大学看创新楼(摄影:张广源)

▲ 平台俯瞰(摄影:张广源)

2000年,建设部党组决定部院和发展中心合并组建中国建筑设计研究院,随着两院合并,在临街的一号楼和院内的二号楼之间架起了一座连桥,既方便通行,也是一种象征。同年五月三号楼建成使用。2010年随着一号楼立面的改造完成,中国院有了一个新形象面向车公庄大街。

▲ 大院内看入口过街楼(摄影:柴培根)

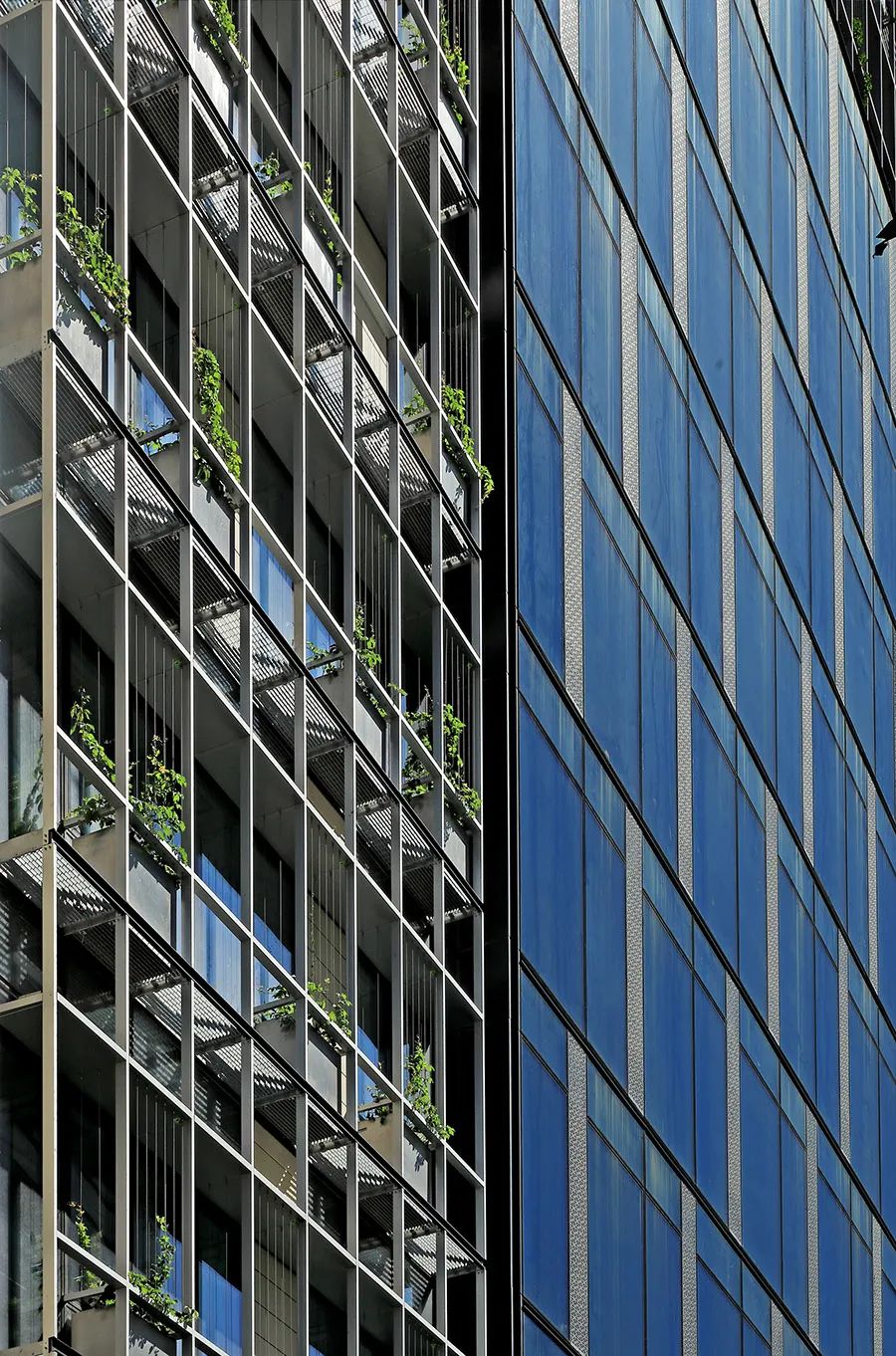

▲ 南立面局部(摄影:张广源)

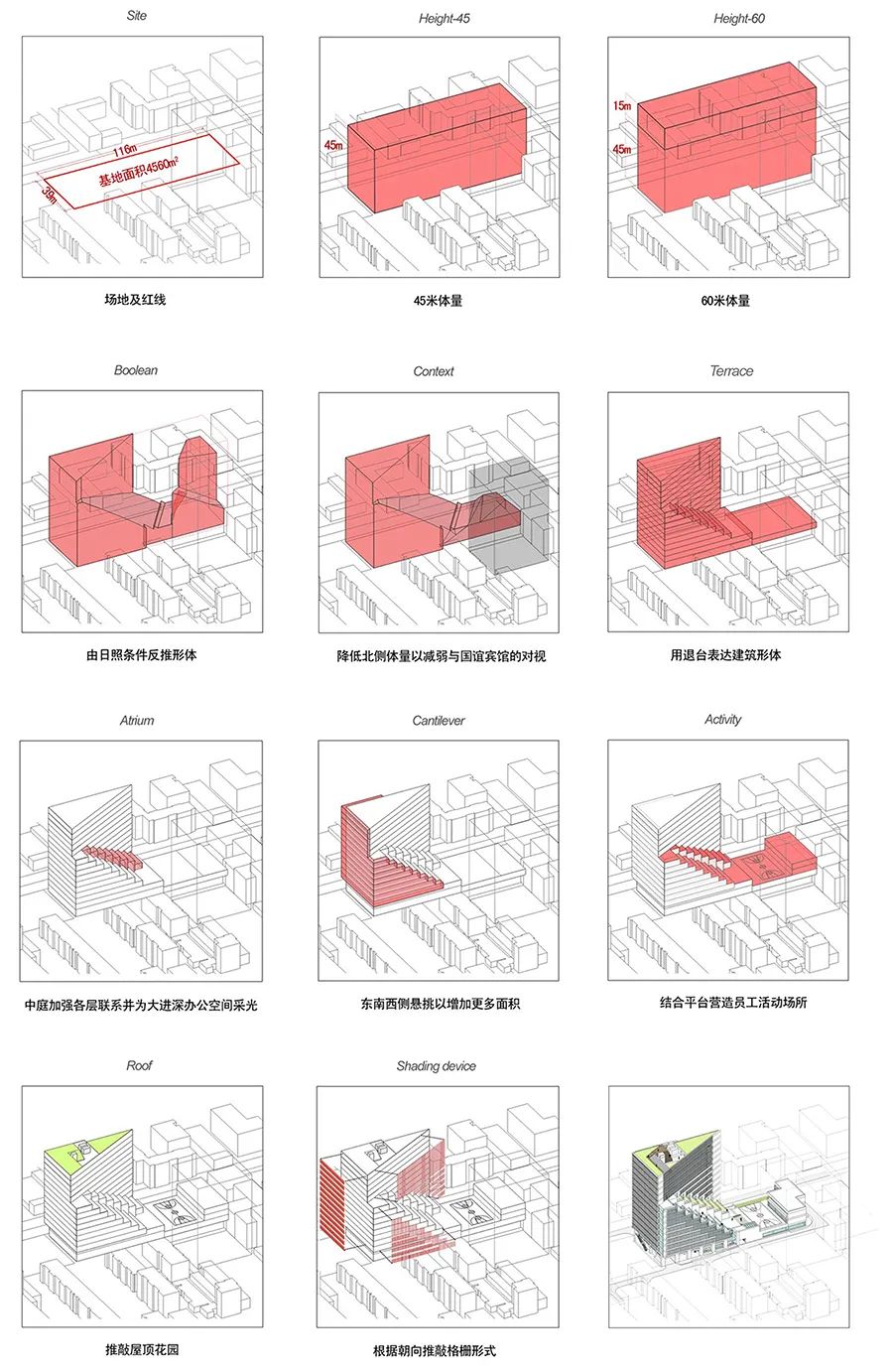

经过十余年的发展,中国院生产规模不断扩大,19号院内原有的38000平米的办公规模已经远远不能满足发展的需求,越来越多的设计师占满了各个楼层,数量不断增加的私家车塞满了院里的每个角落。2011年,院领导决定利用大院西北角,即原食堂、锅炉房和篮球场所在位置大约不到3000平米的用地,来建设“中国建筑设计研究院·创新科研示范中心”(下文简称“创新楼”)。19号院总占地3.23 公顷,根据北京06版控规要求,在限高60米,容积率1.68的前提下,创新楼地上可建设规模约两万平米。

原型

在中国很多城市的发展过程中,一个单位划定一片区域,围合一个大院,工作居住生活都囿于其中,曾经是很普遍的一种方式。随着城市的发展,城市功能的日益完善,大院儿与城市之间的矛盾也愈发突出,最基本的矛盾就是封闭与开放。车公庄大街19号院虽然占地规模不大,但也是这类大院儿的一种类型化的代表。

创新楼的建设意味着需求的增长,空间的扩张, 19号院儿因此也要改变封闭的状态,一方面要整理内部的环境关系,于此同时还要重新定义边界,构建新的邻里关系。作为旧城有机更新的一次实践,在处理这些关系的过程中,首当其冲的就是要解决与周边居住区的日照关系。

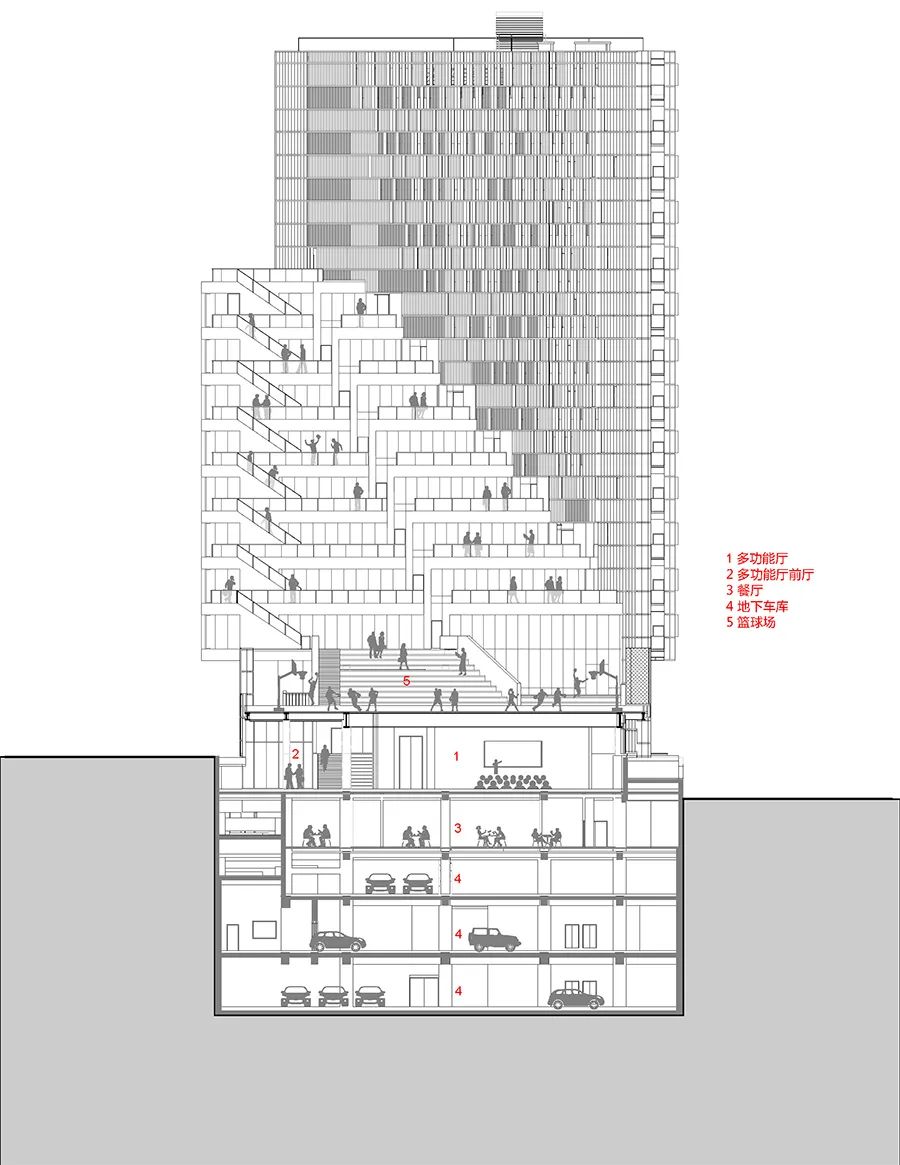

▲ 剖面1

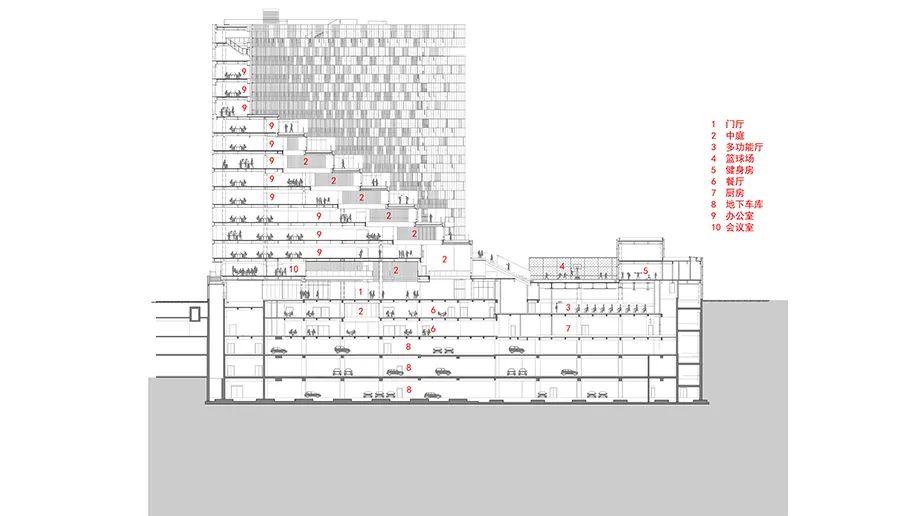

▲ 剖面2

对住宅日照时长的规定在1980年的《城市规划定额指标》中就有描述,2002年《城市居住区规划设计规范》进一步明确了大寒日和冬至日的日照时长和计算范围,随着城市建设的快速发展和房地产开发的蓬勃兴起,各地也结合气候特点出台了针对日照关系的细则,可以说日照计算在很大程度上决定了中国当代城市的普遍面貌。

▲ 体量生成

朝阳庵社区沿文兴西街有两个东西向的单元,沿街的围墙和缠绕在窗棱上的爬藤几乎遮蔽整扇窗子,根据日照计算软件的分析,这里恰恰是创新楼的形态需要避让的日照最不利点。在限高和用地范围的限制下确定最大的可建设体量后,以日照最不利点为基点,阳光的移动轨迹会把最大可建设体量雕琢成一个不规则的原型。阳光移动的角度和照射的高度是原型中清晰可辨的两个特征。日照原型是外在的限制,而获得更大的使用空间是内在的需求,原型的产生正是基于这一里一外两种力量的挤压。日照原型既是形体限制条件,也是引导我们去塑造形体的线索。

▲ 北向视点(摄影:张广源)

因创新楼建设被占用的篮球场曾是19号院内唯一的活动场地,所以复建一片篮球场是设计的重要前提条件。在日照原型中只有最底区有足够的范围容纳一片篮球场,以此为起点,层层平台向上展开,我们用两组退叠的平台拟合了最大的日照控制范围,同时提示了日照原型中高度角和扫掠角两个形态特征,一组平台可以连续攀爬,组织起立体开放的路径,另一组平台则成为各层专属的花园。

这样的形态对于西侧的文兴街而言,不仅是避让出阳光的通道,同时也消减了体量对于街道的压迫感,日照原型引导我们去建立起更加友善的邻里关系。球场和平台上的活动向文兴街一侧展开,如果说当初一个封闭自足的大院容纳了基本的传统城市生活,那么创新楼则试图在打破封闭大院的基础上,以一种立体复合的方式重塑一个街区更富活力的现代城市生活。

场所

创新楼的功能并不复杂,在设计过程中我们希望打破从功能分区到使用空间的简单化的处理方式,而是把功能转化为使用者的行为,以行为去引导场所的生成。空洞的使用空间在我们的想象中变成多样行为的交织,行为的多样性催生了场所的活力。

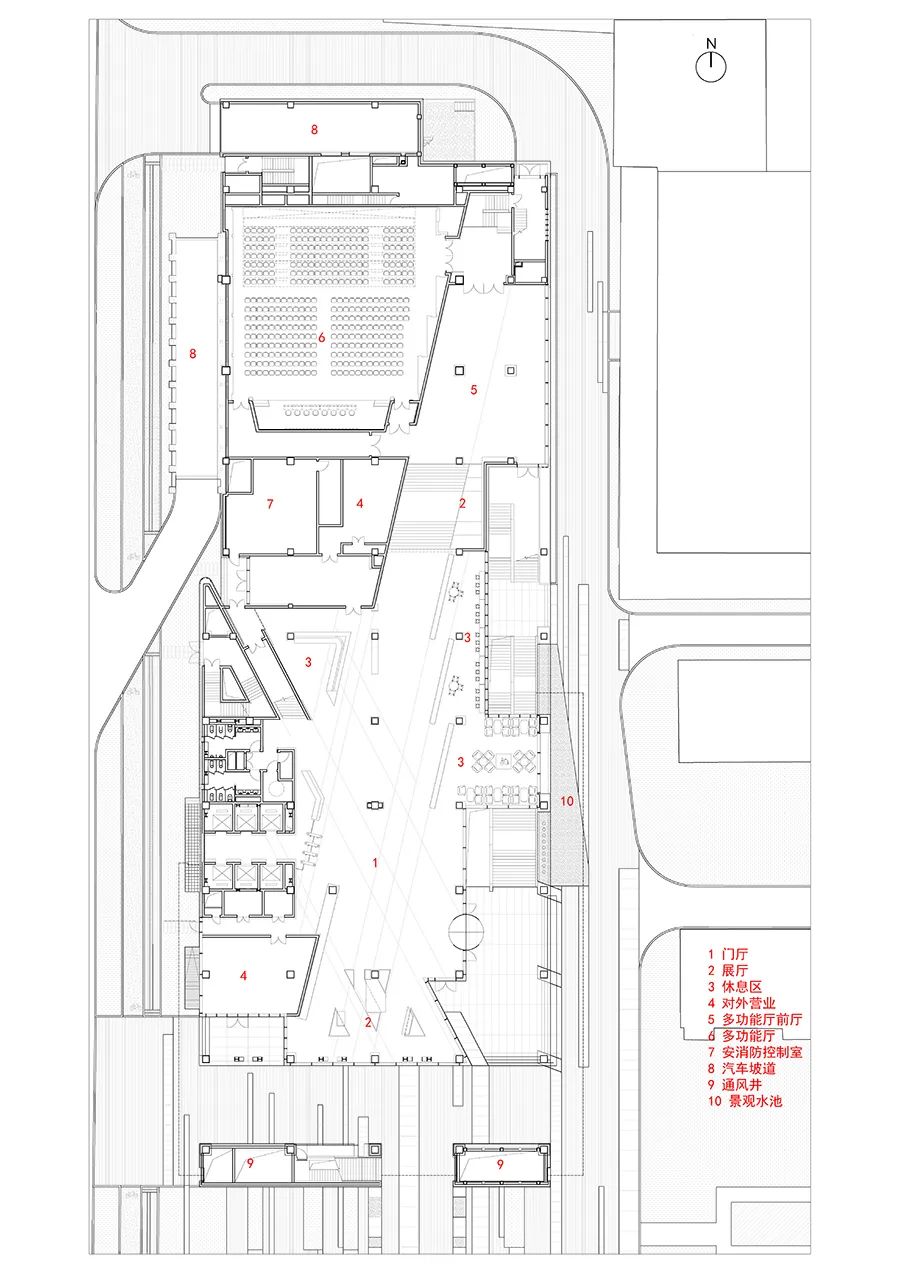

两层通高的门厅串联起咖啡厅,展厅,图书区,小超市,会议室和多功能厅等公共服务功能,这里成为创新楼公共生活的客厅。(图-大堂照片,首层平面)

▲ 大堂休息区(摄影:柴培根)

▲ 二层看大堂休息区及室外球场(摄影:柴培根)

▲ 展厅展览(摄影:崔博昊)

▲ 展厅展览(摄影:李季)

▲ 首层平面

▲ 总平面

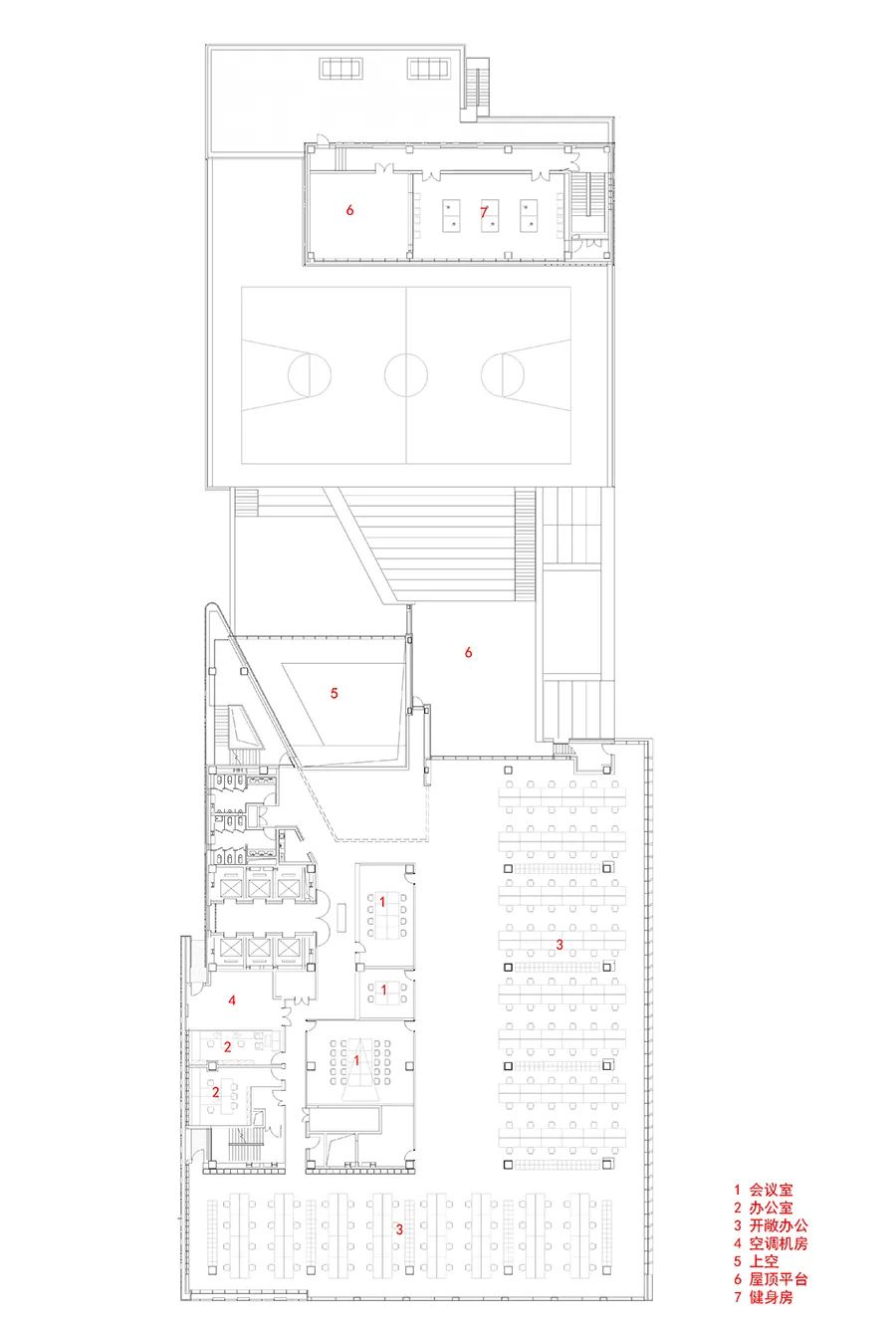

▲ 三层平面

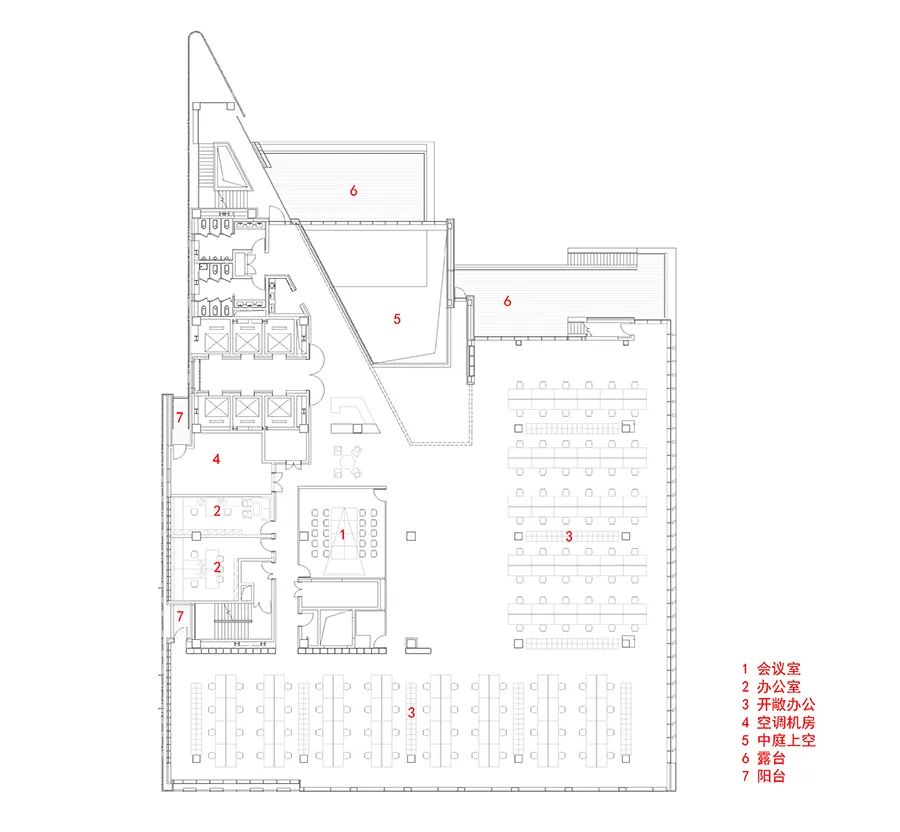

▲ 五层平面

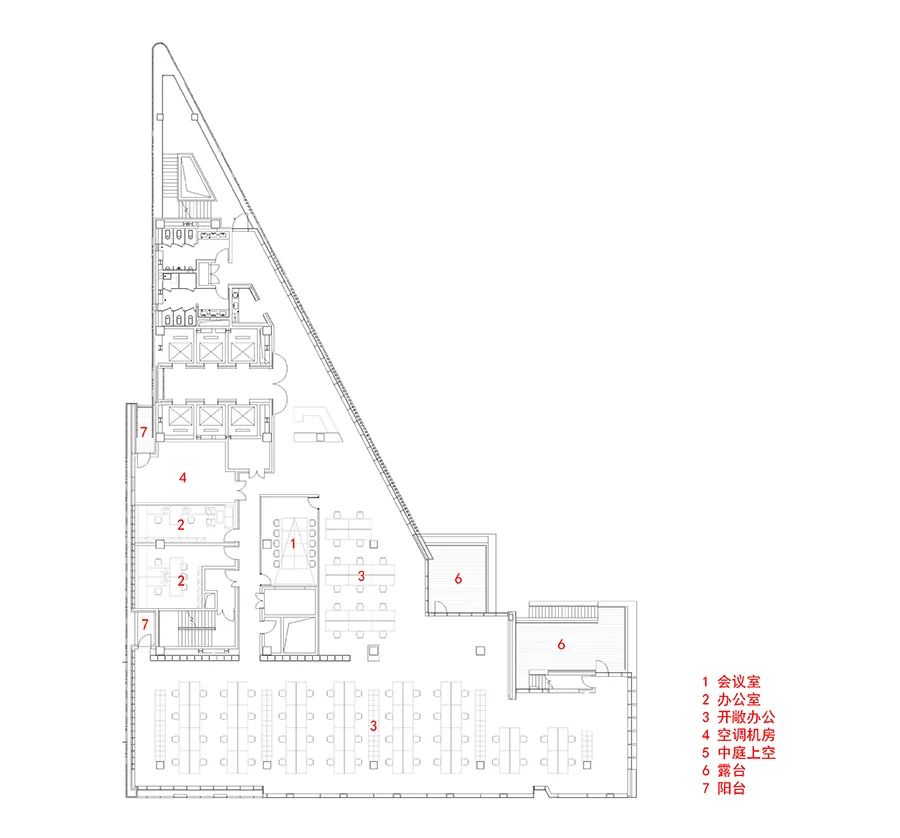

▲ 十层平面

中庭作为办公区的一部分,因为退台的形式,营造了合理的尺度与氛围。与强调效率的大开间办公区不同,这里是一片非正式的办公区,我们希望各层的设计部门都能以灵活多变的方式使用这片区域。中庭空间自下而上仰视,逐层收分强化了空间的透视,单一空间又有某种仪式感和纪念性。但自上而下俯视时,各层使用部门对中庭区域的个性化利用,又呈现出多样性和生活化的场景。

▲ 室内中庭(摄影:张广源)

▲ 中庭使用状况(摄影:夏德岛)

▲ 角部楼梯视点(摄影:张广源)

连续的室外平台制造了某种场所的戏剧性,平台自上而下逐层放大,在二层成为一片完整的篮球场。长期在室内伏案工作的员工有机会在这里远眺城市,俯瞰球场,与同事打个招呼,或者在午饭后拾级而上,不必非要选择电梯,平台上的风景吸引着每一层的员工,平台让各层封闭的大开间办公区与自然环境建立起更直接的联系。

▲ 中午的篮球场和平台(摄影:张广源)

▲ 平台上的迎新大会(摄影:李季)

场地西侧有一片浅水池,水顺着墙面流向下沉庭院,一组自篮球场延伸下来的多方向的室外楼梯嵌入其中,把人流引向地下的餐厅。餐厅规模很大,服务于整个19号院,高峰时段约2000人就餐,下沉庭院在紧张的用地条件下,改善了地下空间的采光和通风,同时也组织了大量的就餐人流,缓解了就餐时空间和交通的压力。

▲ 绿植逐渐生长的平台(摄影:柴培根)

▲ 下沉庭院(摄影:张广源)

▲ 食堂(摄影:柴培根)

从办公区到室外平台,从篮球场到下沉庭院,从临街的咖啡厅到展厅和图书区,空间的连续性,路径的开放性让复合的场所,多元的行为,呈现出集合的属性,建筑因此也有了些许城市的意味。也许正如罗西所言,因为城市是一个卓越的集合产品,所以它存在于那些在本质上具有集合属性的作品之中,并且可以用它们来定义。

▲ 办公区(摄影:夏德岛)

▲ 办公区吊顶(摄影:柴培根)

当建筑能够包容或引发城市生活的活力时,创新楼多元复合的状态也在一定程度上改变了中国院作为大型设计机构通常给人留下的印象,消解了以效率为先的大开间办公环境的枯燥与单调。平台,中庭,球场这些场所打破了封闭的空间边界,不期而遇的交流,生活化的场景,都成为对设计行为的支撑,由此集合的场所也体现了设计企业的特征。

▲ 顶层角部阳台的休憩空间 (摄影:周凯)

▲ 观看篮球比赛的观众(摄影:周凯)

▲ 在11层露台举办的“胜景几何:一个中国当代建筑师的工作现场”展览开幕式(摄影:李季)

创新楼的设计也是一次绿色建筑的设计实践,各专业都在设计中采用了与通风保温采光照明等相关的适度的绿色节能技术。与此同时作为建筑师,我们也秉承被动优先的本土绿色理念,一方面结合日照原型,从分析平面布局入手,把电梯楼梯间卫生间等服务空间布置在西侧,以减少西晒对使用空间的影响,大开间办公区占据南向和东向,北侧一组连续的中庭空间为大进深的平面提供了更好的通风和采光条件。另一方面,以从平台到篮球场的立体开放路径为依托,吸引大家走到户外,引导并落实行为节能的健康理念,让绿色不仅是一个概念,更在一天天的生活中成为深入人心的行为准则。

项目信息:参与项目的各设计团队

工程名称:中国建筑设计研究院·创新科研示范中心

工程地点:北京市西城区

建设单位:中国建设科技集团

用地面积:3578㎡

建筑面积:41438㎡

建筑高度:60m

设计时间:2011-2013

竣工时间:2018

结构形式:地上钢结构 地下钢筋混凝土

设计团队:中国建筑设计研究院有限公司

设计总指导:修龙 崔愷

设计主持人:柴培根 周凯

建筑:田海鸥 任玥 李颖 李楠 张东 杨文斌 娄莎莎 戴天行

结构:霍文营 孙海林 郭家旭 高芳华 陈文渊 陆颖 刘会军

给排水:赵世明 赵昕 赵锂 郭汝艳 李建业 张超 陶涛 俞剑峰

暖通空调:潘云钢 何海亮 宋孝春 李娥飞 李嘉 祝秀娟 郭宇 唐艳滨 陈涛

电气:陈琪 王旭 何学宇 李俊民 林佳 徐世宇 夏鑫 郭涛

智能化:任亚武 王青 唐艺

总图:高治 吴耀懿

室内设计:张晔 饶劢 韩文文 顾大海 王佳旭 李申 郭林

景观设计:赵文斌 刘环 李旸 王婷 刘子渝、盛金龙

景观及室内机电:李甲 魏华 曹诚 时凯 曹雷 王梦姝

经济:赵红 禚新伦

项目经理:马海 刘鹏

合作设计:

BIM设计顾问:于洁 秦军 刘庆(中国院BIM中心)

绿色建筑顾问:林波荣(清华大学建筑学院)郝军 李天阳 吴越超 刘敏 李新中 曾巍(中设咨询公司节能中心)

周宴平(设能建筑咨询)

幕墙顾问:田沂忠 杨振伟(道澈科技)

照明顾问:王东宁 郭伟(优雅士照明)

施工单位:北京城建集团

主创建筑师

柴培根

1997年毕业于天津大学,建筑学硕士。现任中国建筑设计研究院副总建筑师、教授级高级建筑师、国家一级注册建筑师、一合建筑设计研究中心总建筑师。曾获得中国青年建筑师竞赛佳作奖(2003)、第五届中国建筑学会青年建筑师奖(2004)、亚建协建筑奖荣誉提名奖(2021)、全国优秀工程勘察设计行业一等奖(2015/2022)、中国建筑学会建筑创作金奖(2013)、中国建筑学会建筑设计一等奖(2020)、全国人居经典规划 / 建筑双金奖(2012)、北京市优秀工程设计一等奖(十一届、十六届、十八届、)、北京市优秀工程勘察设计一等奖(2015/2021)等。结合项目实践在《建筑学报》《世界建筑》《建筑技艺》等专业杂志发表论文近二十余篇。先后获聘天津大学、北京建筑大学、合肥工业大学兼职研究生导师,并参与国科大研究生教学工作。

周凯

2005年毕业于清华大学,建筑学学士,工程硕士。现任中国建筑设计研究院一合建筑设计研究中心U2工作室副主任、高级建筑师、国家一级注册建筑师。曾获得亚建协建筑奖荣誉提名奖(2021)、全国优秀工程勘察设计行业一等奖(2015/2022)、中国建筑学会建筑设计一等奖(2020)、北京市优秀工程勘察设计一等奖(2012、2015、2021)、等。结合项目实践在《建筑学报》《建筑技艺》《北京规划建设》等专业杂志发表多篇论文。

图文、视频由中国建筑设计研究院有限公司提供

编辑|中设协建筑设计行业网