成都大慈寺文化商业综合体(成都远洋太古里)

编辑: | 2018-12-25

· 项目概况

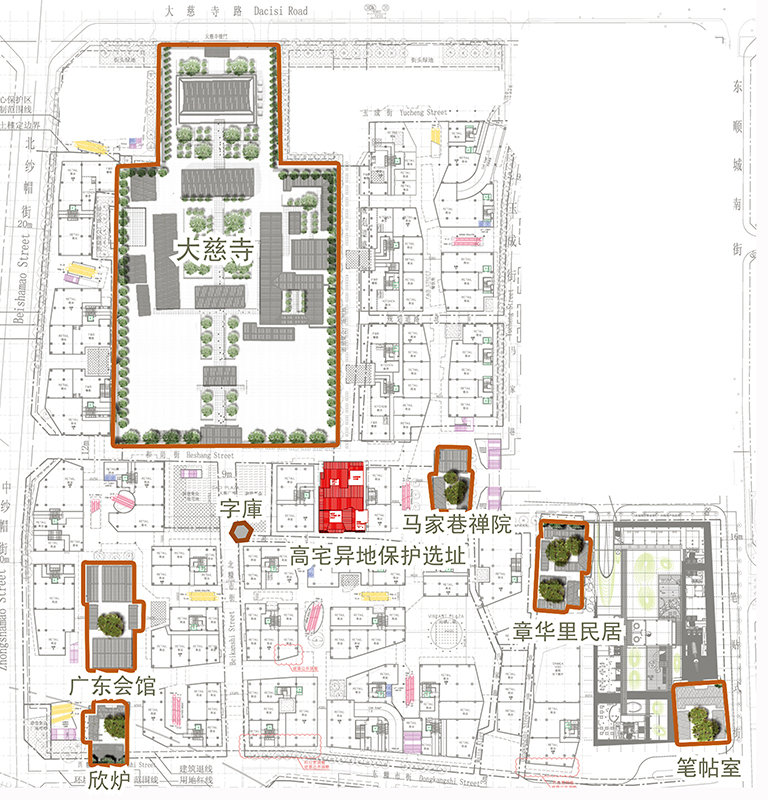

成都大慈寺文化商业综合体项目位于成都市春熙路核心商业区,环抱古大慈寺,占地约5.7万m2,总建筑面积约24.61万m2(其中地上10万m2,地下14.64万m2)。用地北侧为50m宽大慈寺路,南侧为12m宽东西糠市街,东侧为16m宽东顺城南街、笔贴式街,西侧为20m宽纱帽街,局部用地临红星路步行区,与地铁二号线及三号线交汇站春熙路站直接对接。用地内包含笔帖室、章华里7-8号院、马家巷禅院、高宅、广东会馆、欣庐共6处保留历史文化建筑物。

地上商业共30栋,以2-3层独栋为主,全钢框架结构,建筑高度控制在18m以内,并通过二层的室外连廊相互联系,总建筑面积约7.9万m2。基地东南角布置了一个以两个“L”型体量围合布局的高层城市精品酒店,地上总建筑面积约2.1万m2,钢筋砼框剪结构,其中南楼为8层,北楼为12层,共计142个房间,建筑高度分别为33m和48m。

地下共三层,建筑面积约14.64万m2,钢筋砼框架结构。负一层为商业、影院、酒店配套设施,并设置了多个开放式下沉庭院与地面步行街广场、地铁站衔接。负二层、负三层则为车库及配套设备用房。

· 技术特色

大慈寺历史文化保护区位于成都市核心区。大慈寺在唐宋盛极时,规模宏大,不仅是蜀中游览名区,附近的商业也极为兴旺,寺前形成季节性的灯市、花市、蚕市、药市、麻市、七宝市等。沿用至今的街道名称—笔贴式街、纱帽街、糠市街见证了当时的繁荣。大慈寺片区不断损毁,又相继重建。及至近年,其规模不断萎缩,原片区的城市功能及城市记忆早已荡然无存,静默的封存于城市核心一隅。

本项目的实施提供了一个让大慈寺历史文化区得以保护及复兴的机会。

项目理念

作为历史文化名城的成都具有复杂而细腻的特质,如同老舍先生对川剧的描述,“生活与技术的密切结合”。生活,休闲的生活,类似于海德格尔笔下的“栖居”,成为成都的性格标签。另外,文化之都、文明古都、休闲之都、宜居之都、时尚之都、融合之都这六种城市特质地杂糅,也是本规划所需要面对和传承的。

项目力求融合成都历史文化遗产与创意时尚都市生活,复兴片区城市活力,丰富并延续城市的文化和历史内涵。以“都市更新”为理念,用现代语言演绎传统空间,将成都的文化精神注入建筑群落之中,塑造都市环境和文化遗产紧密结合的城市空间,建立一个多元化的可持续发展的街区型商业综合体,为历史文化保护区保护与更新提供新的借鉴模式。

规划结构

每个城市都有属于自己的记忆,虽然保护区大部分街坊格局因为历史的原因已经消失殆尽,但历史烟云中的无数记忆却依然对规划形态有着积极的启发。规划无意重建历史的物质形态,只是希望重构历史记忆的精华,籍由历史的基因和沉淀演绎出新的生活模式中有韵味的片段。

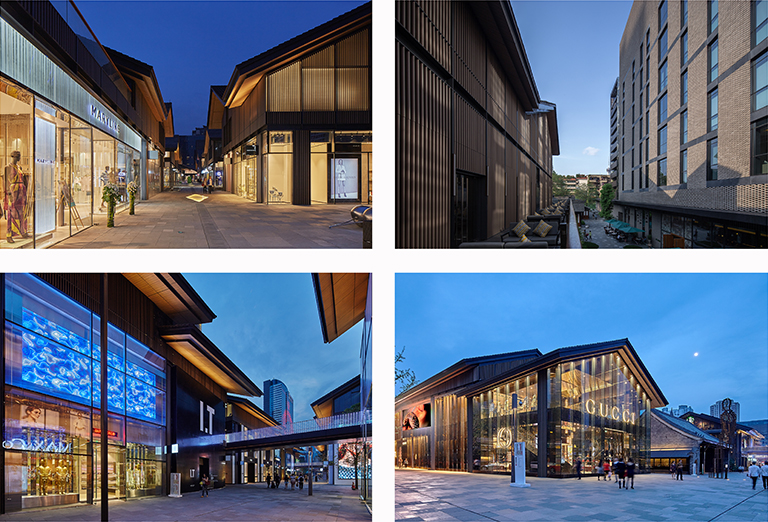

规划基本复原了原有的街坊格局,提升了大慈寺的主体地位,有机融合与保护性利用现存六栋历史建筑,试图找寻着旧有城市空间记忆。同时,为了适应现代的市井休闲生活,在平面格局上,强化了广场、街巷、庭院的不同尺度与动静的空间体验;竖向格局中,地面、下沉广场、屋顶院落、空中步行街相互交织,相辅相成。以此形成的多层次的、丰富的室外空间正是成都“栖居”的物质载体。商业街以“快里”、“慢里”两个不同业态空间流线,串联起来的广场、街巷、茶馆等一系列空间,重构了一个多元化的可持续创意街区。成都的城市色彩与质感、成都人的休闲与包容、成都的地域特色都在房屋、街巷、广场中一一呈现。

总之,规划的目标既要保护历史的记忆与痕迹,又要将历史地段的风貌衔接到现代城市的总体结构和未来发展之中。

建筑营造

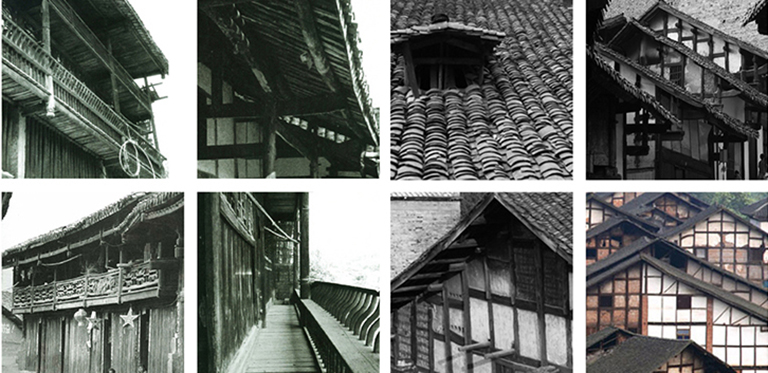

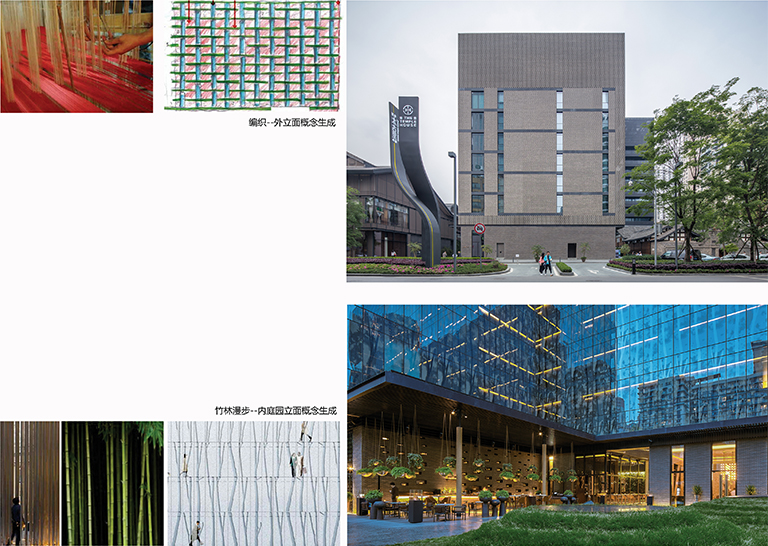

“青瓦出檐长,穿斗格子墙,悬崖伸吊角,外挑跑马廊”,新建建筑以现代方式重新演绎四川民居的主要特征。

一个富有地方传统韵味并具有现代风格的建筑群的实现维系于色彩、建材、工法工艺建构、营建体系和装饰处理上,亦同时取决于人们如何使用建筑。这些背景条件的演变,决定了新建建筑不可能简单的模仿传统建筑,势必是以营造带动的内发性地域创造。以当代材料建造当代建筑,可以有效的维持城市的历史层系。因此,材料选取了灰色陶土制品、灰瓦、本地石材、创意金属面板等现代材料。色彩力求雅质,质感力求朴素。街道、广场和庭院部位以坡屋顶将“四分水”的意象打散重构,与树木的自然形态结合,形成青瓦如鳞的川西院落式群体屋顶形态。

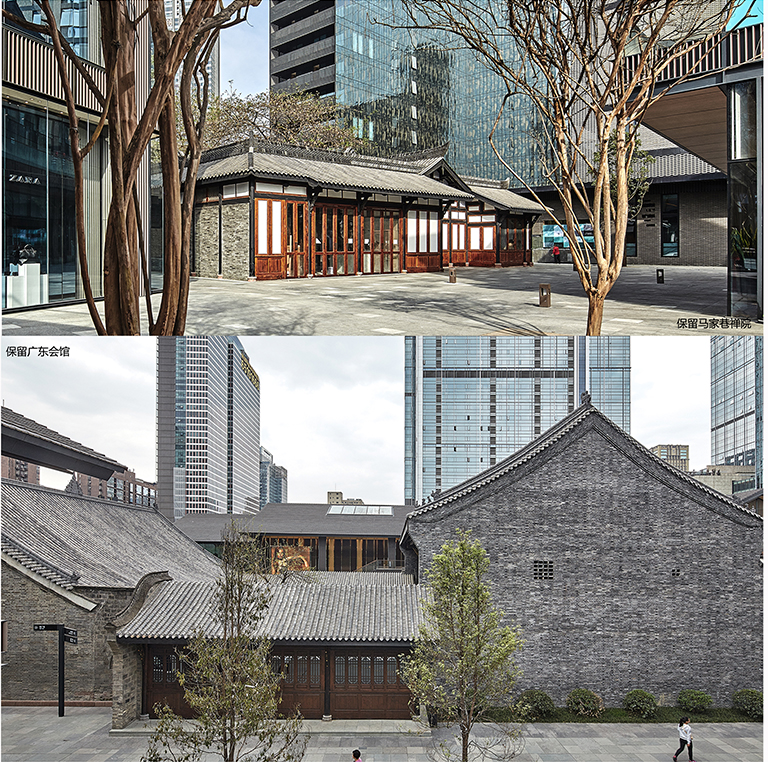

博舍酒店坐落在东南一偶,以两个“L”型围合布局的建筑体量还原了传统庭院空间精神。100多年历史的笔帖室和章华里经过修缮,分别改造为酒店入口大堂和SPA。新旧建筑在此碰撞、对话,诉说着千百年的历史韵事。面向城市空间的外墙,采用青砖幕墙与历史街区呼应。在内庭一侧,则采用了印有竹林图案的彩釉玻璃幕墙,营造身在竹林的惬意感受。形成“内柔外刚,外实内虚”的效果。

· 技术成效与深度

四大设计难点:

1、如何在历史文化保护区修建现代商业综合体项目及融合文化遗产、创意时尚都市生活和可持续发展并最终形成一个成都市中心商业地标项目是本项目的难点。

2、解决国际一流标准要求的超大型城市商业综合体涉及的多专业复杂技术集成问题、特别是大量规范临界点和不明确点的技术难题解决是本项目的难点。

3、作为主体设计单位总体协调大量境内外设计顾问公司、材料厂家、施工单位及业主,并将之融汇成整体以实现项目的高完成度是本项目的难点。

4、绿色建筑和可持续发展设计是本项目的难点。

建筑技艺

大慈寺历史文化保护区项目的实施涉及众多的参与方,包括多家境内外设计顾问公司、材料厂商、施工单位等,连业主都是国内的北京远洋和香港的太古地产两家。统筹协调各方的工作并在有限的时间内完成项目设计,需要我院艰辛而繁琐的付出。更为重要的是,项目的设计及建造涉及多专业的复杂技术问题,且需要融合建筑艺术、技术和造价的不同诉求,则需付出巨大的努力来确保项目的高完成度。整个设计从方案到施工图1年半完成,修改1年半,招商配合(含每个商铺的租赁图、可研报告、招商修改、装修审核等)又是1年,总共经历了4年时间。

地上部分为钢结构体系。建筑外墙采用竖向钢柱与横向的窗体或次结构体系相组合的方式,模拟出川西穿斗木构之意象。室内外公共空间采用无柱设计,变形缝位置均采用滑动支座,确保了空间的流畅与通达。另外,为了传递川西民居轻盈纤细的感官体验,不断挑战着结构的极限。比如柱距达30米,梁高也要控制在700以内;坡屋顶悬挑超过7米,梁高也要控制在250以内。

为了整个项目的外观形象整洁,所有室外机电设备均集中于东南一偶的博舍酒店屋面,通过地下室与地上各楼栋相连。同时,酒店屋面结合擦窗机轨道做轻钢造型屋架来遮盖机电设备。酒店的阳台、风井、设备夹层及屋顶层外墙均利用透空砖墙通风,商业利用坡屋顶老虎窗、山墙格栅、屋顶内凹空间设置排风、排烟口及燃气放散管泄气口。这些措施既满足功能需求又不影响建筑外观,形成简洁而有韵致的外部表皮。极简效果的背后是精巧地技艺控制博舍酒店利用负一层夹层空间打造的酒店配套服务,虽本身高度不足但是对空间要求很高,我们通过将内庭的景观营造融入地域文化,采用丘陵、梯田意象巧妙地与地下室无梁楼盖结合,形成起伏的地表景观。并将这一理念从室外延续到室内,既形成空间的变化,又提高了空间的高度。而丘陵顶部隐藏的玻璃采光顶为地下室空间营造梦幻般的光影效果。酒店主入口楼梯紧扣景观营造主题,从梯田抽象而来,为了确保实施的效果,曲线造型的栏杆利用BIM技术进行了空间定位。

现存6座历史建筑都完整保留了原有风貌,局部进行修缮。在此基础上,对这些建筑进行保护性利用,广东会馆作为公共展览和活动场地,笔帖室作为博舍酒店的入口等。历史建筑既保留了原有样式,又焕发出新的生机。

“不在佛门下动土”。地下室外墙最近处距离大慈寺围墙及保留古建仅有2米,为了最大程度的保护古建,我们放弃了成都常用的锚杆护壁,改为了成本很高的地下连续墙,这也是成都首次使用该技术。

保留的砖石结构字库塔重达60吨,在地下室施工过程中需要临时移走和移回。我们通过反复计算荷载、核定路线并采用“实时临时支撑技术”确保了它在搬走及运回的过程中完好无损。

绿色建筑及可持续发展

在业主的支持下按照绿色建筑及可持续发展进行设计,获得美国LEED金奖和中国绿色建筑二星级设计标识。

设计中充分考虑了节地与室外环境,如室外风环境、场地交通组织、古建筑利用、地下空间利用、水雾降温、垂直绿化等;节能与能源利用;节水与水资源利用;节材与材料资源利用;室内环境质量如自然采光、自然通风、设备自动监控系统等。

本项目获2017年度全国优秀工程勘察设计行业奖 公建一等奖

版权|中国建筑西南设计研究院有限公司

编辑|中国建筑设计行业网

转载请注明出处