宁波院士中心

编辑: | 2022-02-25

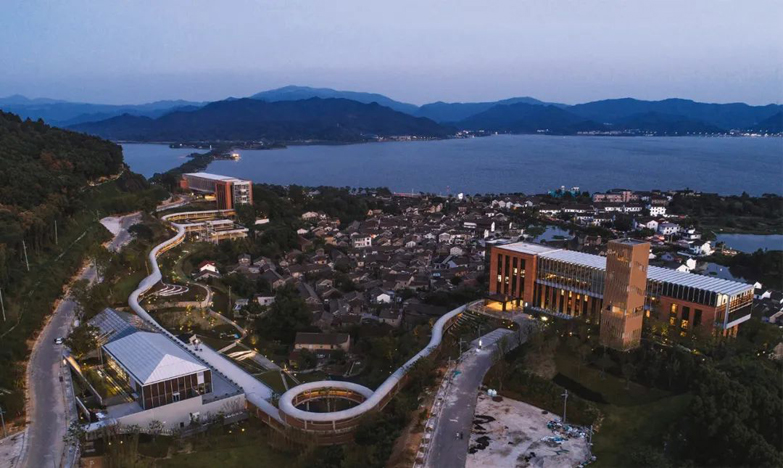

▲ 西北向鸟瞰:架空廊桥串联建筑群

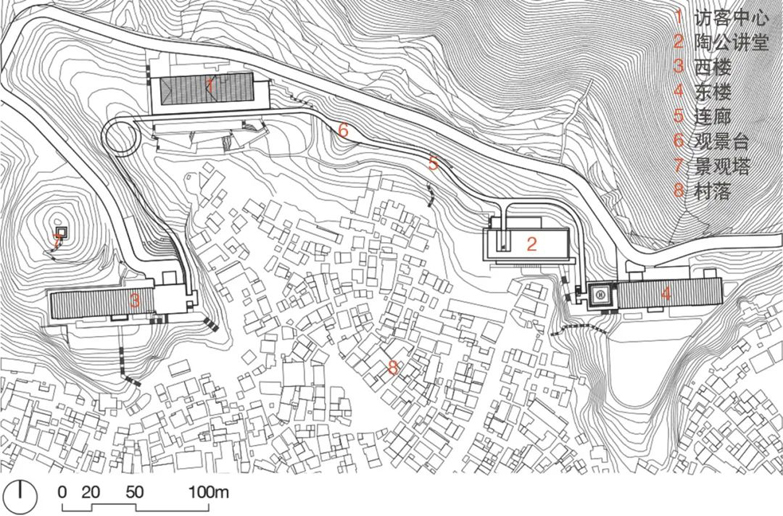

▲ 总平面

▲ 西楼东南向村景

▲ 西楼南向夜景

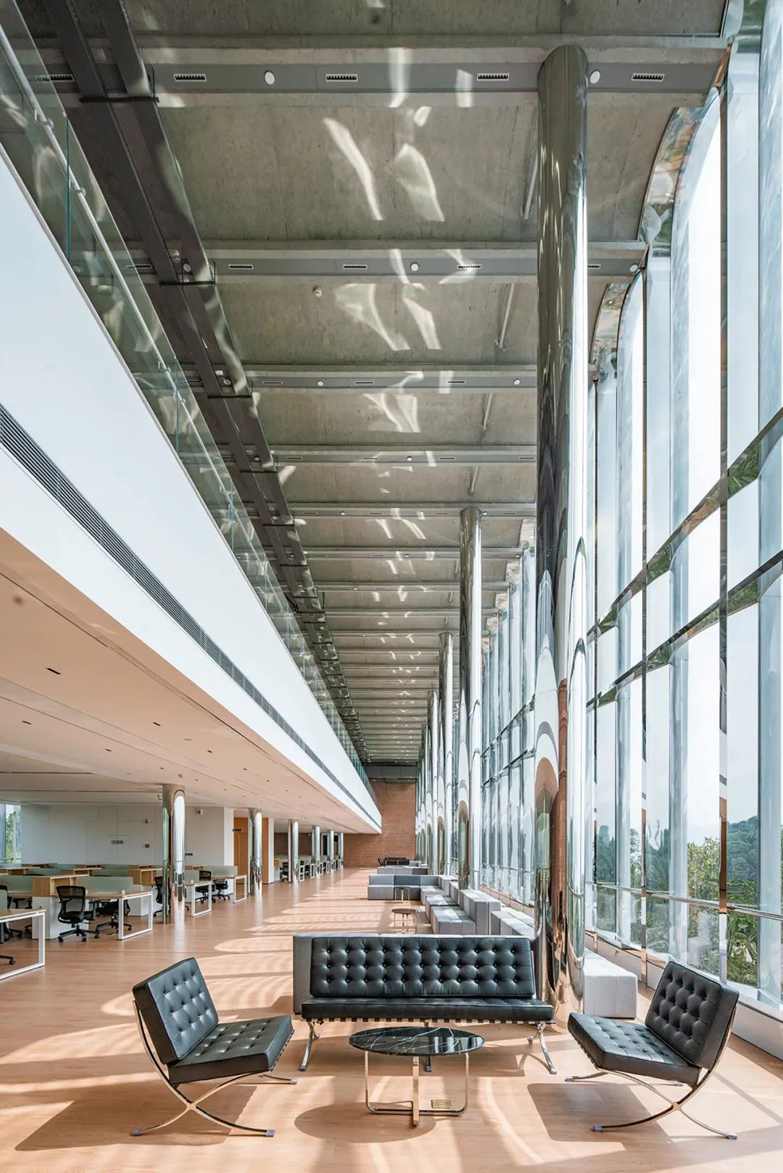

▲ 西楼四层共享空间

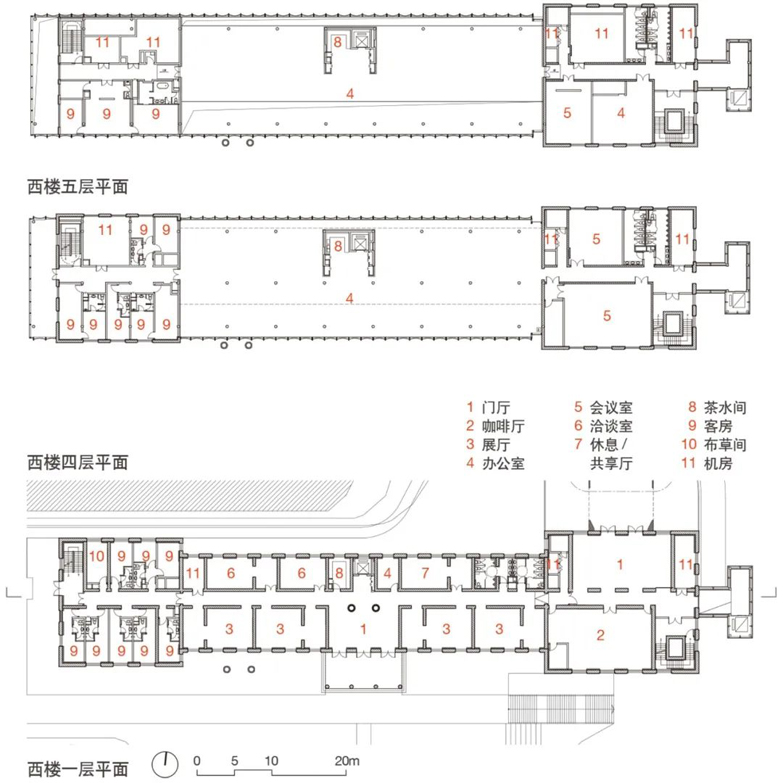

▲ 西楼平面

▲ 西楼剖面

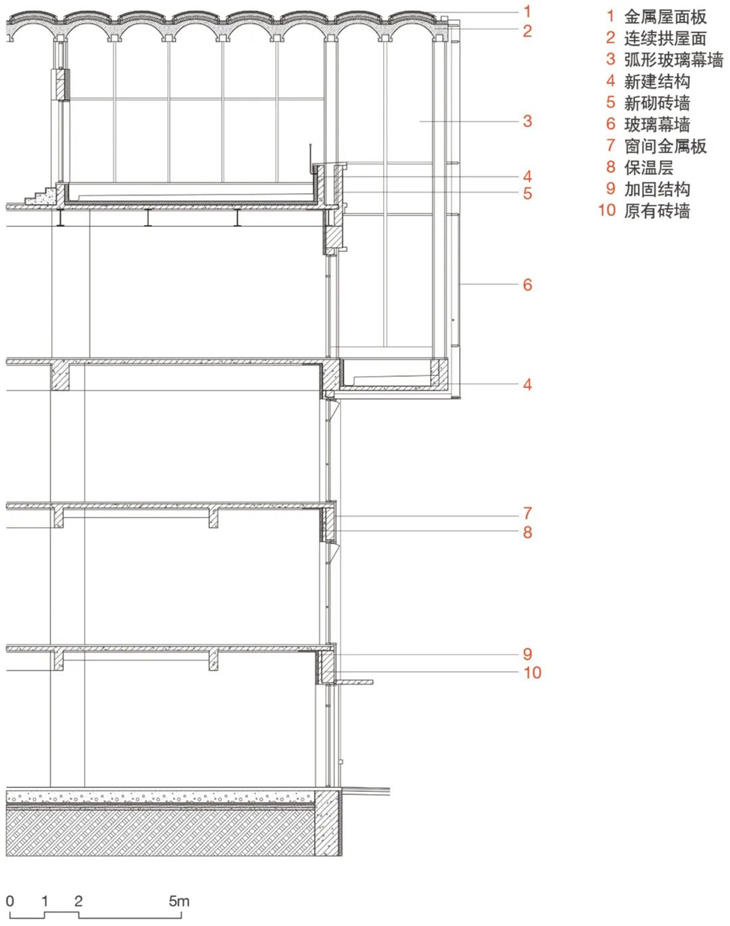

▲ 墙身详图

▲ 东楼西南向鸟瞰

▲ 东楼融入村景

▲ 东楼北立面:弧形玻璃细节

▲ 东楼四层会议中心休息区

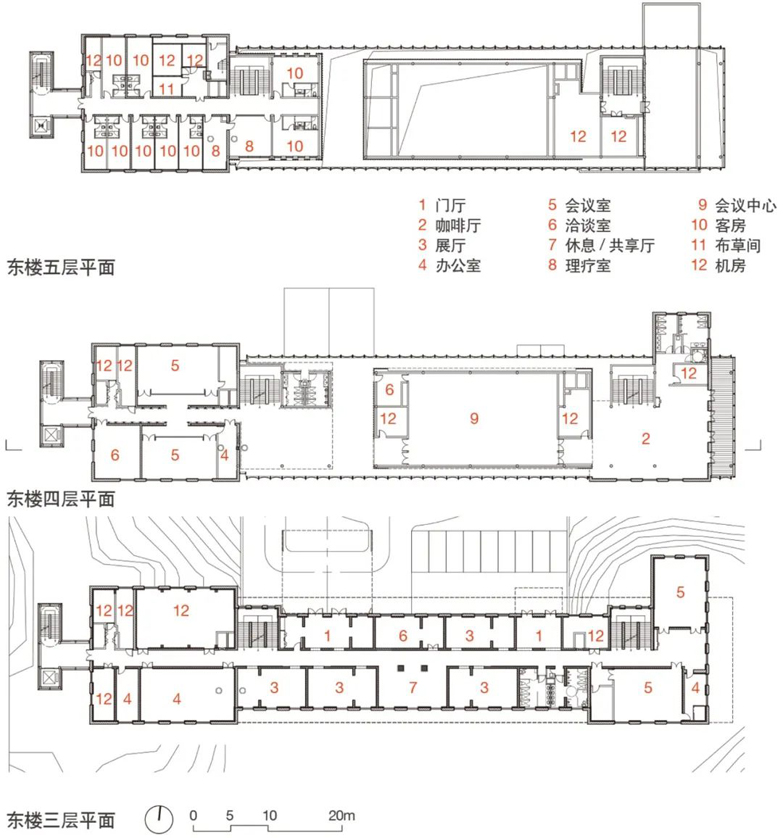

▲ 东楼平面

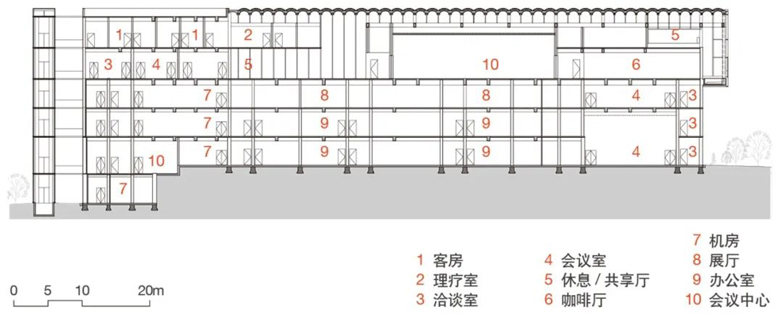

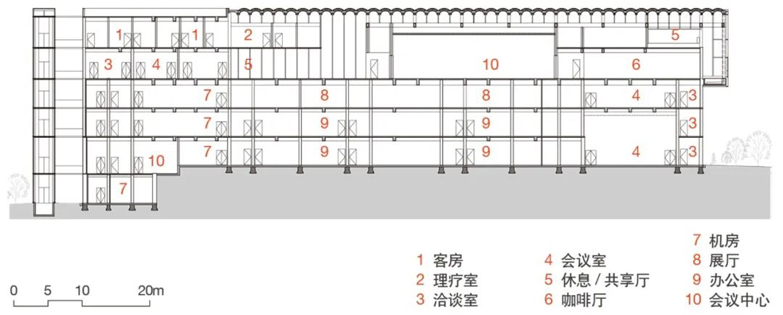

▲ 东楼剖面

▲ 访客中心南向日景

▲ 访客中心檐廊

▲ 访客中心东南主入口

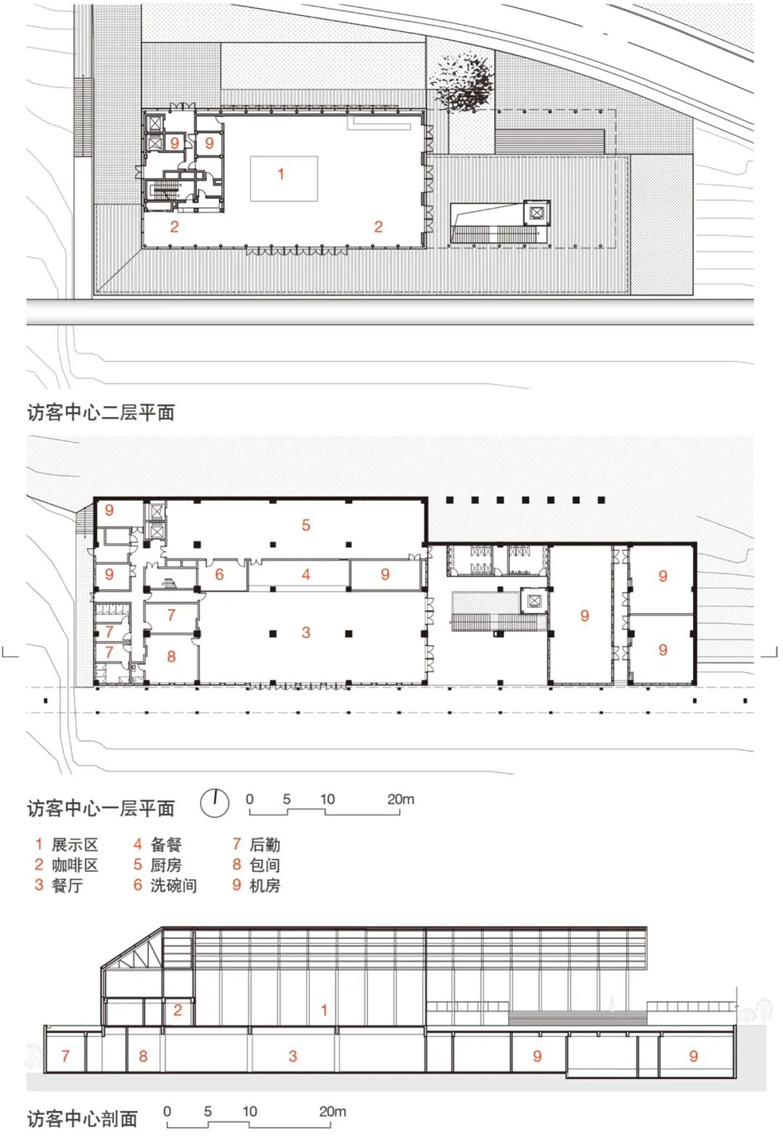

▲ 访客中心平面、剖面

▲ 架空廊桥访客中心段

▲ 架空廊桥近景

▲ 从陶公讲堂上方鸟瞰西楼、架空廊桥

▲ 陶公讲堂东向俯瞰

▲ 陶公讲堂多功能空间村中近景

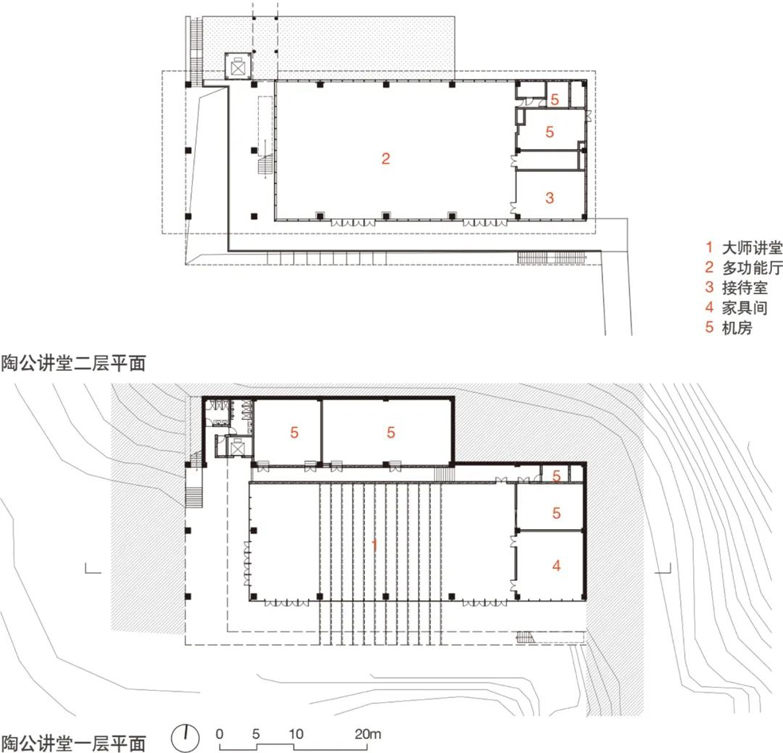

▲ 陶公讲堂平面

▲ 陶公讲堂剖面

▲ 架空廊桥内部起伏空间

▲ 景观廊桥之水中望湖

邹子敬 赖君恒 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

1 沉睡唤醒

以陶公村、胜利村为代表的陶公山传统村落坐落于宁波市陶公山脚、东钱湖畔。村落北侧蜿蜒盘踞着于1962年建成的原宁波师范学院旧址,1970年代初学院搬出后闲置数十年。

站在旧址北侧举目望去是漫山遍野的葱郁山林,南侧俯瞰粉墙黛瓦绵延村舍,远望钱湖碧波荡漾,如画般景致“四时之景不同,朝暮之变不同”。然而,与陶公岛景区游人如织和村子里鸡鸣狗吠的烟火味形成鲜明对比的,是旧址年久失修、破败不堪的断壁颓垣。

2019年,宁波市委市政府选定宁波师范学院旧址改造建设宁波院士中心,将其作为宁波“246”万千亿产业集群发展战略的重要支撑、“创智钱湖”战略规划落地的首启项目,为院士科研创新及论坛交流服务。项目的开启为宁波师范学院旧址空间再生提供了历史性的机遇,也为陶公山乡村聚落振兴注入了可持续动力(图1)。

▲ 1 新建筑与自然、村落建筑材质融为一体

2 史地解读,因势而作

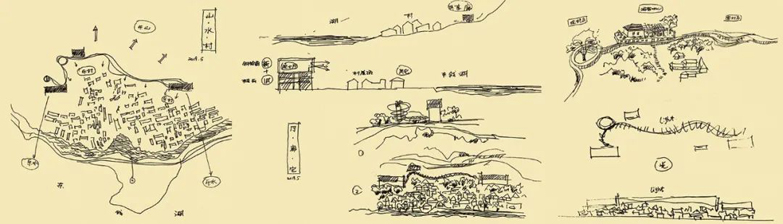

对比陶公山传统村落悠久的历史演变进程,宁波师范学院旧址兴衰的50多年仅仅是一段缩影,然而留下的集体记忆却触手可及,旧址的物质空间也成为了那段文化身份的重要载体。旧址所处场地的大地环境特征是在历史进程的自然、人为双重因素作用下塑造出来的,对其价值的分析研究必然要置于山、水、村的整体史地维度框架之下。新的空间既要嵌入到旧址地貌中,更要融入整体的“山、水、村、校”人地关系文化呈现——文化地景里,必须延续地志、保持地脉、保留地标。

山:陶公半岛横亘东钱湖湖心,远眺似伏牛饮水,人称伏牛山。相传春秋时期的越国大夫范蠡功成身退隐居于此。范蠡又名陶朱公,后人追念将伏牛山改为陶公山。

水:东钱湖是浙江省著名的风景名胜区,誉为“西湖风光,太湖气魄”。

村:陶公山南侧自西向东分布的建设村、陶公村传统村落,均为浙江省历史文化名村3),是自然山水、家族社会和生产生活高度融合的浙东活态传统内湖渔村,保留有清中晚期、民国时期和现代的建筑。

校:宁波师范学院选址于陶公山山腰间参差零落的台地上,依山势绕村北缘,自西向东依次分布西楼、食堂、宿舍、东楼,以山间小径联系。建筑群与乡村聚落间以地形顺势分隔,局部又融为一体。

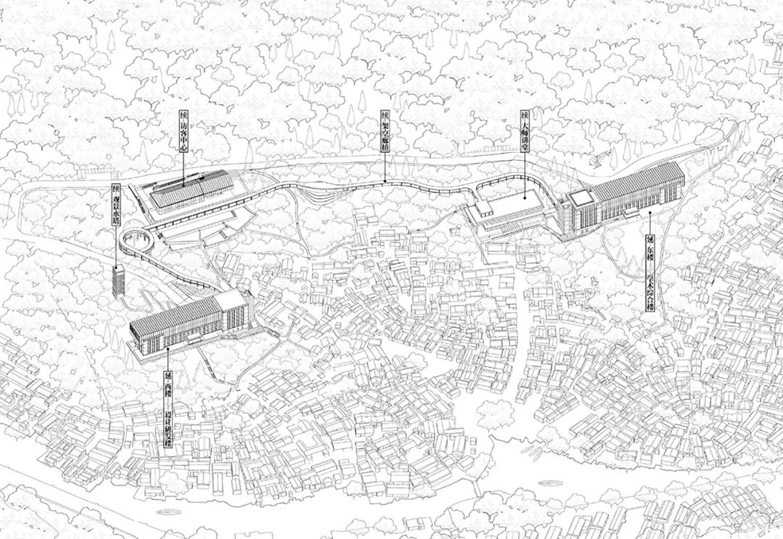

整体空间结构自北向南,顺山势而下,形成山景、校区、村落、水域;空间肌理呈现为东西向绕山带状展开、南北向放射发散;空间形态表现为自然生长的组团群落(图2)。

▲ 2 整体鸟瞰

史地维度的分析表明,群落式分布的旧址物质空间资产既是集体记忆的物质载体,也是再利用发展的既有资源。教育文化设施与自然山水、乡村聚落和谐共生的整体空间结构是兼具史地维度的文化地景,而这也许正是场址的原型本体。

场地的史地维度分析启发了方案的构思定位:院士之乡的情感源头、智力导向的乡村更新。设计是在构思定位引导下对既有建成环境中的既有建筑和场地按照经济适应性、环境适应性、社会适应性、美学适应性几方面进行价值判断、选择和重塑,同时又回归场地原型本体的过程,这一过程或许可以用一个词来概括:因势而作——顺应时势、地势、运势、形势(图3)。

▲ 3 手绘概念草图

2.1 时势

“时势”的应对意味着从建筑全寿命周期着眼的“延”和“续”。

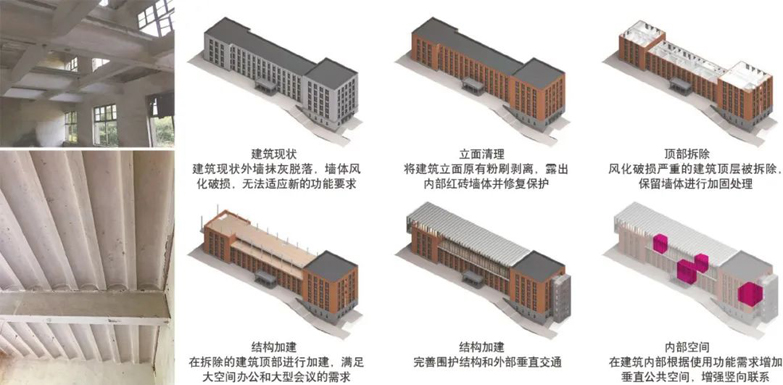

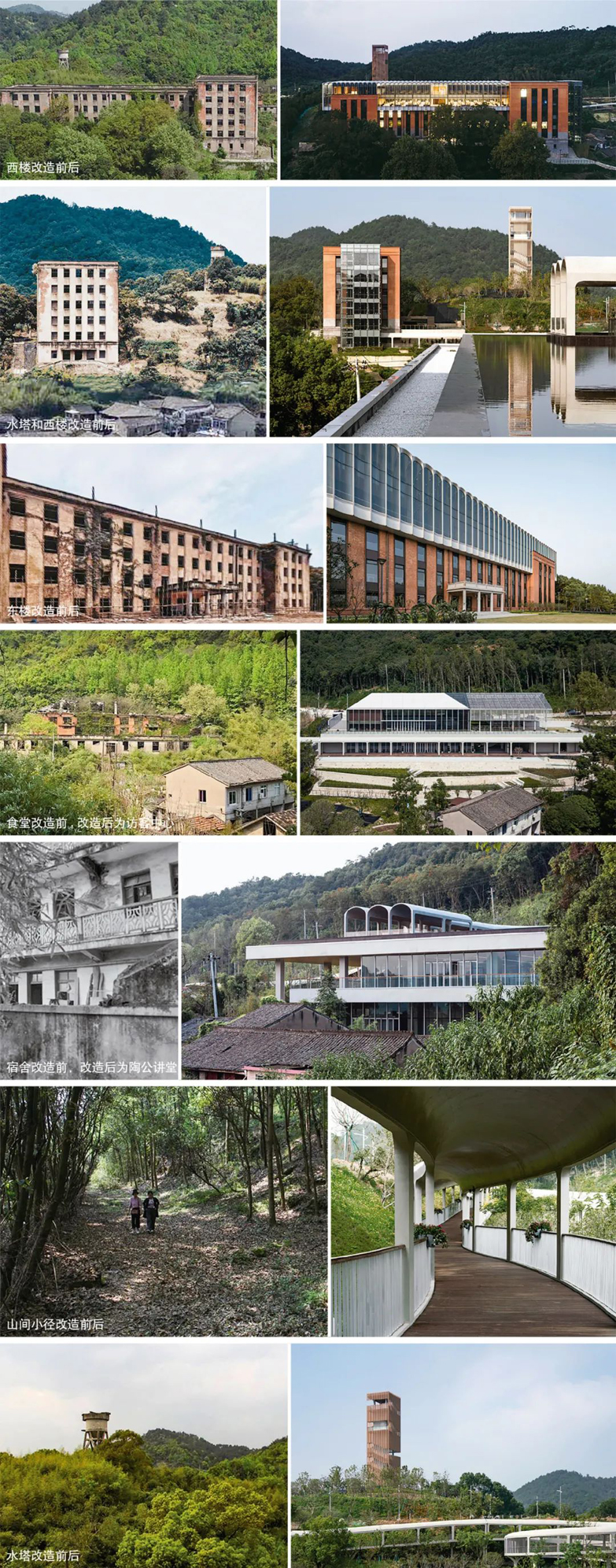

“延”是对旧址东西楼建筑的支撑体系(墙、柱、楼板)、围护体系(外墙、窗、屋面)、辅助体系(交通、动力设备)再利用,对新的功能空间植入进行经济性和安全性评估,确定加固修缮、改造扩建,强调新旧建筑语言的对立统一。设计保留了1~3层原始结构进行加固改造,将原始建筑中风化破损严重的顶层拆除,新建四、五层并加建端部景观电梯,新旧空间与形体通过格局和韵律的对话让建筑重获新生(图4)。

▲ 4 西楼改扩建步骤分析

“续”是对场地记忆进行整理解读,依循新的社会身份进行空间再造,通过原始对建筑环境特征的转译,重写了整个空间序列:依照原食堂与村落建筑同构的坡顶形体和旧址空间格局新建访客中心;保留原宿舍背山面村的地景互动关系新建大师讲堂;还原老水塔空间地标属性新建等体量观景塔;在原林间小径路线上新建架空廊桥延续山林路径的生态纽带属性。

2.2 地势

“地势”的应对包括对地形和地貌的环境适应性处理。

地形的核心是空间关系,保持和恢复原建筑群体各自的位置、体量、特征,顺山势建立组团空间生长逻辑,与山体、村落、水域在基底和天际线两个维度保持协调。利用山体及建筑原始格局的竖向关系解决建筑新的出入口、观景平台以及与村落的空间衔接。

地貌的关键要素是保持和优化山体植被的密度、高度、种类,以及气流、水流和动植物的生态路径。设计在修整场地关系的同时,有效地保留了大量珍贵而有意境的古树、竹林,并通过架空的景观廊道处理自然,留出山体泄洪走廊以及村民生活习惯中的上下山步行通道。

“建筑介于文化和自然之间,它既是一个形式问题,也在同样程度上涉及与大地的关系” ,建筑群与景观融为一体,强调环境适应性,还原建筑群消隐于山林间的意境,同时适应性地建构完整的功能场地——整饬地形植被,提升景观融合,缝合空间肌理,优化交通系统,延续山、水、村和谐共生:连山、观水、赏村。

2.3 运势

“运势”包含两层含义:空间的运维和空间的命运。设计中一个至关重要的策略就是:符合可持续运营的经济、社会适应性要求。“运势”语境中的空间再生策略也正是空间场所活力和动力的核心根源。宁波院士中心从字面上看容易被理解为传统意义的封闭的学术机构场所,事实上它更是一个以山、水、村为邻的开放的院士“家园”,形成的是相互支持的社会邻里关系。五大功能区构成的复合建筑群落,与历史名村、陶公岛景区形成区域联动运营,功能互补、设施共享。设计导入的智创动力外溢又激发历史名村文化振兴,助力景区文旅升级。

宁波院士中心是一个既有建筑改造、记忆空间再造和新旧融合空间再生的集合。“改造”和“再造”是空间的物化过程,而“再生”包含的既有空间的物化过程,还包括对建成后空间要素共生互动过程的安排和预示。这个共生互动的过程不单发生在院士中心建筑群里,更是渗透在山、水、村的整体环境中(图5、6)。

▲ 5 改造前后对比

▲ 6 主要建筑布局

西楼位置独立安静,定义为设计研发楼,主要用于团队研发,组织院士成果展示、院士团队驻留工作、成果转化研发推介、相关核心团队联络挂牌等系统功能板块,可满足独立或多个院士团队的长期研发工作需求。

东楼紧邻道路且前区草坪活动场地开阔,定义为学术综合楼,主要用于交流展示,组织院士会议中心、城市智慧中心、运维团队后勤办公、会务配套等功能板块,并预留直升机交通,可举行院士论坛、行业学术分论坛、区域型科研论坛、研发企业年会论坛、院士成果展示、智慧城市管理展示、室外大草坪庆典等多种类型、规格的学术交流活动。

访客中心作为院士中心的对外窗口,提供钱湖访客驿站、重要活动发布、系列文化展示、院士风采活动、餐饮配套服务等功能。

大师讲堂将是院士中心与村落文化对话的特殊场所,设计了两层的开放式多功能厅,可举行院士大师对外讲座交流、对外开放庆典活动、村落会议集会等。

架空廊桥和观景塔既是建筑群的连接纽带,也是院士休闲健身、游客观光、智慧城市互动体验的特殊场所,提供了一系列网红打卡点——塔顶茶室、环形连廊、挑檐观村、水中望湖等。

2.4 形势

“形势”的顺应是从美学适应性去尝试在整体场景中挖掘提炼出原型母题作为空间形式语言,并以此作为与周边空间形态特征的连接。

旧址建于1960年代,全部采用了预制肋拱混凝土楼板,具有极强的时代特征和秩序韵律,是充满每个空间的最强烈造型(图7);而陶公村和建设村最具视觉冲击力的是逶迤连绵、鳞次栉比的粉墙黛瓦,屋面瓦片形成的连续弧线形式与预制肋拱楼板具有异曲同工的节奏美感;此外,曲折连绵的远山轮廓和波光粼粼的东钱湖面的抽象特征,都与连续拱形的几何形态相呼应,具有意境的高度统一;并且拱形也具有强烈的结构理性特质。因此,设计突出连续拱形作为空间围合和结构原则的形式母题也是对这些形态联系特征的一种解读和呈现。

设计在东西楼的1~3层保留了原始结构的连续弧线预制肋拱楼板,与加固构件一同暴露在空间中,还原室内空间的韵味并呈现现代工艺美感(图8)。新建部分通过全新的混凝土连续拱形顶部结构和弧形立面玻璃幕墙打造独特的室内空间效果(图9)。景观连廊采用更具空间雕塑性的单拱截面元素延续建筑的原型母题(图10)。

▲ 8 改造后的教室单元空间,1~3层保留了原始结构的连续弧线预制肋拱楼板

▲ 9 顶层空间的拱形元素

▲ 10 架空廊桥的拱形元素

3 技术实现

将原始空间格局单一、改造局限较大的砖混结构教室改造为多功能复合的科研学术综合楼,设计克服了结构加固、外墙修复、智慧建构等多方面的技术难点。

结构加固的难点在于解决原始砖混结构形式的限制。东西楼1~3层保留区域根据结构检测的情况适当拆除部分横墙,提高空间格局的适应性,采用“钢筋网水泥砂浆面层加固法”对保留墙体进行双面加固。保留的外墙被梳理出明确的模数关系,4、5层加建的钢结构对应模数形成规律的柱网体系,结构模数关系充分反映在建筑的外立面上,统筹了整个建筑的空间与效果。4层以上新建部分采用钢柱加清水混凝土多波拱壳屋,钢柱设置于原有建筑外墙之上实现结构体系的延展。屋面薄壳厚度约80~110mm,形成跨度超过13m的开敞室内空间。砖混原始结构、钢结构支撑与混凝土拱壳屋面3种结构主元素有机结合,充分发挥各自的性能与效果特色,很好地诠释了历史沉淀与现代美学交织共生的精致感。

外墙修复遵循剥离、修整、生长的步骤。设计首先剥离了原始建筑表层斑驳不堪且缺乏艺术美感的涂料层,让红砖层成为主要的立面基底,并实测分析梳理出不同的状况类型,采用“清水墙牺牲性保护修复材料体系”根据不同的墙体状况进行针对性修复和防水防潮处理,剥离表皮后的清水墙效果呈现了一种陌生的熟悉感[7]。修复的砖墙仅仅是立面营造的开始,设计将通过爬藤植物的生长、咬合,让砖墙与自然重新融合,还原建筑质朴而厚重的气质。

智慧建构的重要体现是照明设计,通过“场景响应+生物调节+智能适应”的人本科技打造具有环境互动性和能控主动性的灯光系统,让院士中心富有表情和温度。

4 结语

项目的旧址有别于具有学术标签意义或区位价值优势的“建筑遗产”,而是一种地域人文印记与自然环境交织生长、代谢后形成的具有当代美学、经济学及社会学多重价值的历史遗存,设计的成败不仅仅在于手法,更源于对历史遗存以及周边综合要素的发掘、排演和激发。宁波院士中心的设计提供了重塑山、水、村、校整体聚落空间结构的契机,同时将智创平台与山水文旅和乡村振兴相融合,实现面向未来持续发展的空间再生。项目的创作既是建筑改造设计的学术积累,更是对众多有待发掘的历史遗存项目设计、建设和运营的实践模板。

(来源:建筑学报,原文刊载于《建筑学报》2022年01期,总第638期,更多详细内容请见纸刊。)