国之重器、科学殿堂 | 北京建院中标超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施项目

编辑: | 2024-10-12

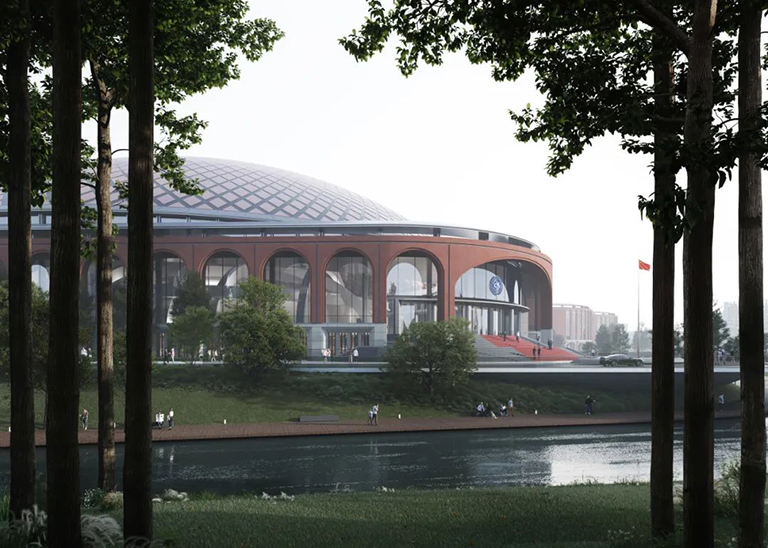

“零磁谷”鸟瞰效果图

由中国科学院院士,北京航空航天大学教授、校学术委员会主任房建成院士作为首席科学家、总设计师提出的超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施(后文简称“大设施项目”)项目是国家统筹布局的“国之重器”,是为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极端研究手段的大型复杂科学研究系统,是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的物质技术基础,对我国在科学前沿实现重大原创突破、加快创新驱动发展具有重大战略意义。超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置重大科技基础设施由国家发改委立项、北京航空航天大学作为项目法人单位、中央财政与浙江省共同投资建设,参建单位为杭州极弱磁场重大科技基础设施研究院、北京航空航天大学杭州创新研究院等,建设地点位于杭州市滨江区火炬大道与浦炬街交叉口西南侧约210米位置。

超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施项目设计推进会于2024年1月3日在杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院召开。作为设计牵头单位负责人,北京市建筑设计研究院股份有限公司党委书记、董事长徐全胜作了发言:“大设施项目是新时代的新装置,新设施,新工程,是紧扣四个面向,完善党中央对科技工作统一领导的体制,强化国家战略科技力量,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,不断塑造发展新动能新优势的生动实践。我们非常荣幸能够加入国家重大科技基础设施的创新团队,与北京航空航天大学大科学装置研究院和杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院,形成创新联合体共研、共创、共建。”

北京市建筑设计研究院股份有限公司作为设计联合体牵头单位,携手中国联合工程有限公司、中国电子工程设计院股份有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司,以原创建筑方案中标超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施项目设计。

大设施项目是“十四五”国家重大科技基础设施,建成后可使我国超高灵敏极弱磁场和惯性测量技术保持国际领先优势,支撑前沿科学技术、国家重大战略需求、生命科学及医学等研究。大设施项目实现了大型“零磁”空间无磁化等科技创新与设计创新技术与建筑创意的完美地融合;从电磁设计、结构设计、外围护设计到内部空间规划均集技术复杂性和艺术性于一体。大设施项目具有科技领先性、技术创新性、设计复杂性,它将定义“国之重器、科学殿堂”的全新面貌,同时赋能科技未来发展,推动建筑技术进步并引领行业走向新的篇章。

大设施项目作为国家重大科技基础设施,未来将推动重大科技创新,为高水平研究活动提供长期运行服务,具有极高的国际影响力。同时,大型“零磁”空间作为世界首创,将成为开辟零磁科学的根据地与零磁科学的最高殿堂。大设施项目肩负国家使命、服务国家战略、代表国家形象,建筑设计站在国家高度,赋予科学思想、体现技术内涵、融合文化传承,建筑设计充分营造其殿堂感。

大设施项目建筑设计理念取自良渚玉琮,玉琮是良渚文明的重要代表性玉礼器。内圆外方象征天地,代表中国古人的宇宙观念。配套工程建筑形体顺应用地条件,整体为一个略带圆角的矩形,并结合入口设置凹槽,将建筑分为四个部分。对应玉琮外壁的四角和直槽,表现四面八方。配套工程与维护穹顶共同组成天圆地方的建筑形体。方与圆的巧妙结合,使建筑能够尽可能多的布置矩形实验室,形成规整的建筑平面,提高使用效率。

零磁空间围护结构为160米的圆形穹顶,穹顶网壳落在配套工程之上有效的减小了穹顶网壳跨度。穹顶中央的采光窗,对应玉琮的中央穿孔,既是沟通天地的通道,也是旋转的宇宙中轴。天圆地方,天人合一,良渚玉琮是中华文明最早的宇宙观模型,是中华文明源远流长、博大精深的重要文化标识。

大设施项目除具有科技创新使命外,同时兼顾人才培养、学科建设的目标。建筑材料整体以砖红色陶砖为主,搭配浅色石材基座,形成经典的建筑形象。将迎水一侧设置为主要形象展示面,利用柱廊、拱圈、穹顶等元素塑造大设施科学殿堂的学院气质。配套工程顶部设置深灰色铝板挑檐,形成中式飞檐意向。穹顶采用浅红色铝板金属屋面。葵花型网格与结构形式统一,体现磁感线意向,契合零磁科学主题,表现其科技探索和人才培养的使命。

大设施建筑未来将以其独特的建筑风格和深厚的文化内涵,吸引世界各地的科学家前来研究和学习,为推动科技进步和人类文明的发展做出重要贡献。

大设施项目整体规划顺应用地条件,巧借地块周边景观资源,以生态绿色设计为导向,通过项目景观设计将基地与南北山峰及福源河联系成为整体,打造优质的滨水开放空间、建筑户外绿色活动空间,为大设施项目中工作的科学家提供优质的户外休憩环境,打造山水相融的零磁科技绿谷。

大设施项目的大型“零磁”空间是提供极端弱磁环境空间的大型装置,其通过大型三轴地磁主动补偿线圈和被动磁屏蔽,获得大型超高性能的“零磁”空间。电磁结构和工程结构是大型“零磁”空间的主要组成部分,通过在无磁材料、无磁支承结构体系、无磁结构设计方法等方面的系统创新满足大型“零磁”空间工程结构的剩磁、屏蔽性能、承载、微振动控制等需求。

大设施项目的工程特点及工艺需求,以系统性原则进行统一考虑、整体设计。采用磁悬浮机组、EC风机等高效节能技术,高压细水雾等可靠消防措施,从系统运行的全部工况和场景入手,着眼于系统的整体智慧调控,选用满足极弱磁工艺指标的材料、部件及设备,从静态到动态,从设计到运行,全方位满足工程的极弱磁、微振动、洁净度、消防等全部技术要求,助力国家科学探索事业。

大设施项目作为国家重大科技基础设施是为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段的大型复杂科学研究系统,是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的物质技术基础,对我国在科学前沿实现重大原创突破、加快创新驱动发展具有重大战略意义。电气设计为“国之重器”赋能,分别从可靠性、安全性、维护性、保障性、电磁兼容性、系统测试性、环境适应性等方面着手,并以此作为设计支撑点,统筹变配电系统、照明系统、防雷接地系统、电气防火系统、智能化系统设计方案,并运用新技术、新材料,保障本项目“零磁”、“微振”、“洁净”等工艺指标落地可行。

项目信息:

项目名称:超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施项目

建设地点:杭州市滨江区火炬大道与浦炬街交叉口西南侧约210米

建设单位:北京航空航天大学

参建单位:杭州极弱磁场重大科技基础设施研究院、北京航空航天大学杭州创新研究院等

设计牵头单位:北京市建筑设计研究院股份有限公司

设计联合体单位:中国联合工程有限公司、中国电子工程设计院股份有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司

BIAD设计团队部分人员:

概念方案团队:徐全胜、张浩、任捷、赵洋、唐定飘、齐立轩

设计总负责人:徐全胜、朱忠义、张浩、赵洋

项目经理:张琳、岳光

建筑专业:张浩、赵洋、任捷、于安然、梁田、吴迪、齐立轩、王世博、张佳琪

结构专业:朱忠义、周忠发、张琳、邓旭洋、闫晓京、孙桐海、邢珏蕙、陈一、段世昌、梁宸宇、刘明学、薛红京、王毅、崔建华、魏晓菲、王昕、高志军、白子轩、唐艺峤、閤东东、石建军、韩博、赵航

设备专业:谷现良、肖博为、张诗睿、于新巧、钱雨宁、赵迪

电气专业:陈钟毓、李爽、钱超、刘辉、孙铮

总图专业:兰娜

数字化专业:王飞、刘济瑀、田晶、胡笳、夏宁、陈宜、陈可、张岩、杨晓伟、张伟昆、李兴旺、黄传晓、何磊、王煜鑫、鲁帆、刘智宏、宋胤、张一昕、李艺、杨帆、丁利明、孙柄雪、张彬、孙艺菡、朱傲、刘丽婷、马硕、武睿、李德全、郭鹏、张瑶、吴楠、易淑华、张添、陈思帆、刘润聪、黄原野、闫凯

幕墙专业:白飞、王丽娜、刘文、张垿、冯晓虹

绿建专业:国萃、庹航、洪承昊、李子哲

精装修专业:顾晶、罗屹昀、王凌云、王伦

声学专业:孟妍、武舒韵

景观专业:杨晶、张俐、迟佳伟、崔春子

泛光照明专业:赵亦宁、马秀虹、王日泽、张会、王涛、王乐禅

标识专业:王庆达、刘航航、郑悦、赵余余

经济专业:蒋夏涛、高峰、王帆、宋昱、李振、杨京、吴雅怡、杜京京、李冠霖