筑匠名人堂 / 第③讲|刘玉龙:两个图书馆

编辑: | 2020-06-04

突如其来的新冠疫情改变了建筑设计企业的工作方式,居家办公、网络学习交流成为新的常态。为了积极有效地宣传“行业优秀勘察设计奖(建筑设计)”获奖作品,促进学术交流,在中国勘察设计协会建筑设计分会的指导下,中国建筑设计行业网(中设协建筑设计分会官网)特组织策划获奖主创建筑师开展“筑匠名人堂”大型学术报告网上系列直播,分享项目设计中的创作理念、技术难点。

“筑匠名人堂”网络直播已于5月正式启动,每周邀请1名获奖主创建筑师做学术报告直播,中国建筑设计行业网在协会官网、官方微信平台、建筑匠人微信公众号等多个平台进行广泛宣传。

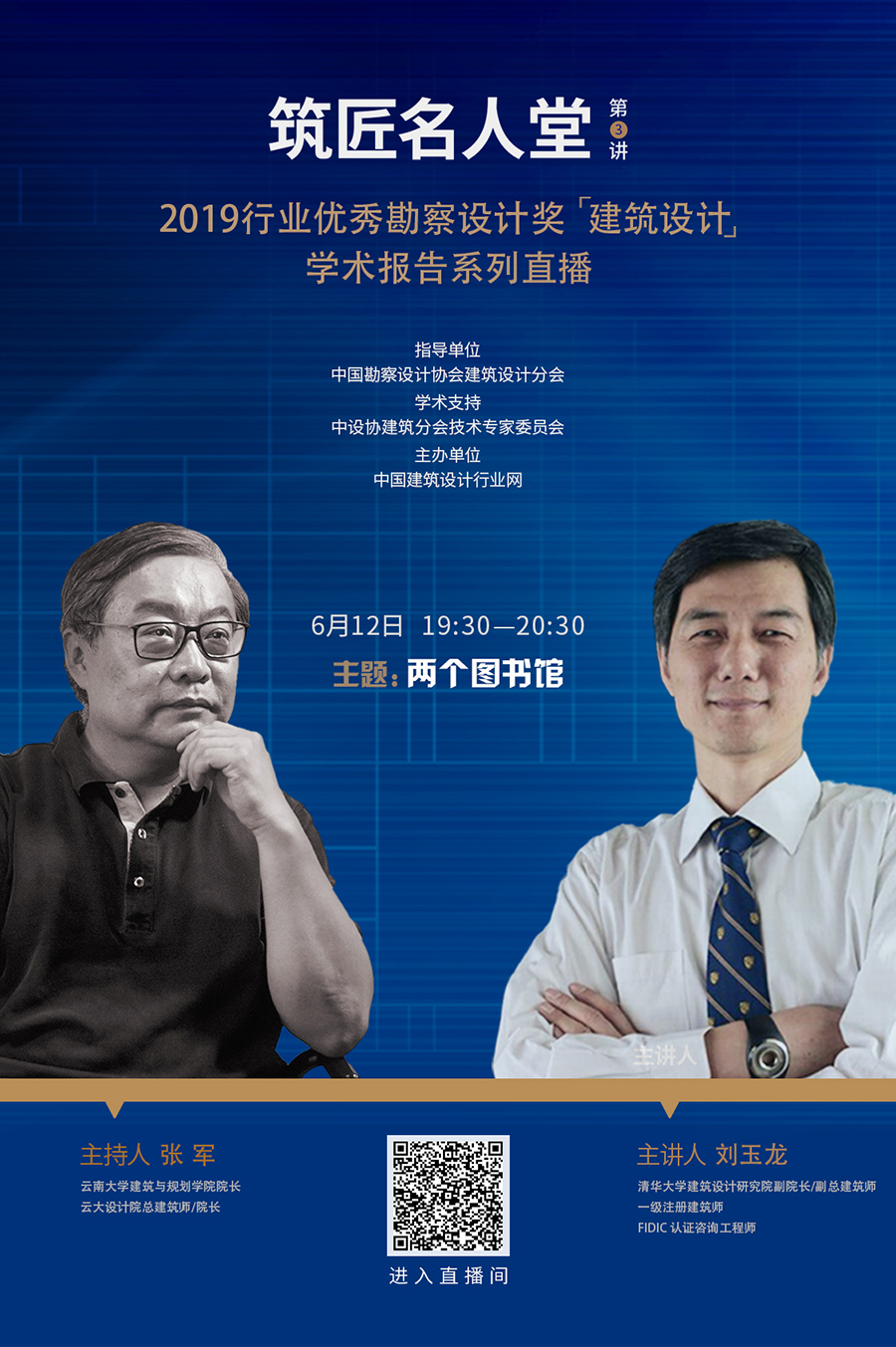

【6月12日(星期五)晚 / 19:30-20:30】

「筑匠名人堂」第③讲|云南大学建筑与规划学院院长、云大设计院院长/总建筑师 张军 主持|清华大学建筑设计研究院副院长、副总建筑师 刘玉龙 主讲

↓↓↓

『嘉宾介绍』

刘玉龙:

清华大学建筑设计研究院副院长、副总建筑师

一级注册建筑师

FIDIC 认证咨询工程师。

同济大学建筑学学士;清华大学工程硕士、工学博士;法国 CSTB(建筑科学技术中心)访问学者;主持完成工程设计三十余项。获国家级优秀工程设计金奖一项,银奖一项,省部级优秀工程设计咨询奖十余项。在文化建筑、教育科研建筑、校园规划、医疗建筑等领域有突出成果。

参与编写 《民用建筑设计通则》、《旅馆建筑设计规范》、《车库建筑设计规范》、《中小学校设计规范》等多项国家标准规范,以及《建筑设计资料集》、《绿色医院节能建设与管理指南》等书籍;在《建筑学报》、《世界建筑》、《城市建筑》、《建筑师》、《南方建筑》等杂志发表论文二十余篇。

社会兼职

中国工程咨询协会副会长,教育部教育建筑专家委员会委员,住建部建筑设计标准化技术委员会委员,中国建筑学会建筑理论与创作学组委员,香港建筑师学会会员,《住区》杂志编委会副主任。

获奖和荣誉

全国优秀工程勘察设计奖金奖、银奖

全国优秀工程勘察设计行业奖一等奖、二等奖、三等奖教育部优秀设计奖一等奖、二等奖、三等奖

北京市优秀设计奖一等奖

北京市优秀工程咨询成果奖二等奖

中国建筑学会建筑设计奖金奖、银奖、优秀奖

『直播主题及内容提要』

直播主题:两个图书馆

主要作品:

清华大学图书馆北馆、青海大学图书馆、东北师范大学图书馆、河北博物馆、徐州博物馆、徐州汉画像石艺术馆、北京大学医学部医学科研实验楼、清华大学医学院、大连理工大学创新园大厦、美国先正达北京生物科技研究实验室、山东大学动物实验中心、山东农业大学国家重点实验室楼、青海大学科技园大厦、北医三院北戴河国际医院、徐州市中心医院、清华大学长庚医院、北京老年医院、青海海北州中藏医康复中心、望京医院门诊综合楼、中央民族大学校区总体规划、南开大学新校区理科组团规划设计、中国石油大学校园更新规划、长安大学校园总体规划

一、河南中医学院图书馆

本工程为图书馆、报告厅、博物馆等及其辅助用房面积共30400平方米。

建筑层数地下1层,地上8层,建筑檐口高度38.27米,地下一层层高为5.4米。用地面积与容积率为校内平衡。

本项目力图通过建筑设计的途径,寻求河南中医药大学图书馆所须具备的中国传统文化内涵的当代表现。

高层建筑的主体部分采用简洁、有力的方形体量,应对校园主轴线、大广场、以及700米超长尺度的弧形主教学楼等严苛的规划条件,通过形态度与尺度的对比,彰显出图书馆在整个校园中的学术中心地位。与此同时,结合建筑底层的学术报告厅、中医药博物馆、校史馆等功能空间的设置,在基座部分以灵活多变的体量组合柔化了主体建筑滨临湖面的界面,营造出尺度宜人的亲水游憩场所。以350座学术报告厅为例,设计将其布置在两面滨水的位置,利用剖面设计在其顶部设置了朝向湖面的室外露天剧场,成为师生喜爱的、具有明确场所感的校园空间。

建筑设计以抽象的方式在该项目中表达了中国传统文化的要素,主要体现在室内外空间体验的营造,和建筑立面视觉语言的处理两个层面。

在空间体验营造方面包括塑造首层空间的水平流动性与高层公共空间的立体流动性。建筑首层公共空间密切结合周边自然景观,借鉴中国园林的空间布局手法,在平面维度上营造出层次丰富、室内外空间相互融合、富有传统园林意境的空间体验。而高层部分的公共空间组织中,通过强化各组成空间(1-2层的北向门厅、2-4层的西向滨水服务大厅、2-7层向上发展的采光中厅)的方向性,建立层级,在三维方向上塑造出具有流动感的空间体验,与首层空间的水平流动性形成对话。

建筑主体部分的立面处理借鉴了中国传统门窗格心图案,通过图书馆建筑常见的水平和竖直遮阳板系统的构图表现,形成富有中国文化特征、整体感强烈的建筑表现,与弧形教学主楼形成对比,和而不同、相得益彰。

↑ 沿湖人视图夜景(摄影师:存在建筑)

↑ 鸟瞰图(摄影师:存在建筑)

↑ 主入口人视图(摄影师:存在建筑)

↑ 室外剧场(摄影师:存在建筑)

↑ 中庭(摄影师:存在建筑)

二、 清华大学图书馆北楼

近百年来,清华大学图书馆屡经展扩,人文日新,而以北馆暨李文正馆为其最近一期。其设计营建,旨在既融于水清木华绰约风致,又以自身形貌功能增益今日大学。虽求悠然澹泊、克制审慎,犹望对话当下,得见时代精神。

(一)背景

清华大学图书馆是校园的重要标志性建筑,始建于1919年,由美国建筑师亨利•墨菲(Henry Murphy)设计。其后历经两次扩建:1930年代由杨廷宝设计的二期扩建和1980年代由关肇邺设计的三期扩建。北馆暨李文正馆,是对图书馆建筑的第四期扩建,地处清华大学校园核心区。设计力求在延续校园历史文脉的同时,满足当代教学与学科发展需要。

(二)形式

北馆与图书馆既有建筑联结为一有机整体。为减轻对周围环境的压迫感,新建建筑主体上部呈收分退让的姿态,而顶层内收的外围墙体向下延伸,成为图书馆一至三层内外层空间之间的分隔界面,两层空间通过墙体上的开洞相互流通,由此形成建筑内外双层的空间嵌套结构:在建筑最外围三层高的通透表皮之内,包裹着平衡了分隔与渗透作用的、更具实体感的四层高墙体。建筑内部这种设计逻辑和空间关系,真实地反映在建筑立面上——在华灯初上的夜景中,被两层墙体的叠加效果表现得淋漓尽致。在此基础上,图书馆富于构成感的红砖构架、大面积的玻璃幕墙以及抽象的细部处理等,都在与既有馆舍相协调的前提下,清晰明确地表达出更加当代的特色。

(三)功能

在分隔界面墙体所包裹的内层空间中,布置了学术型图书馆常见的藏阅一体阅览空间;而在该墙体与气候边界外墙之间的外层空间中,设计了交通空间、休闲阅览等公共性更强的功能,与外部景观形成更强的互动性。设计充分体现了当代高校图书馆发展的趋势,在功能上弥补了图书馆大空间阅览室的不足,并增加展厅、咖啡厅、开放书店、小组讨论空间、研修间、古籍修复区等新功能,同时在不同标高层设置若干贯通数层的公共空间,串联起整个室内外空间流线。

槛外山光如旧,窗中云影常新,本项目在薪传清华图书馆以往各期建筑“和谐得体”传统的同时适度创新,以利校园体形环境和建筑功能的不断演进与多元发展,试为清华图书馆的奏鸣曲,谨添一华彩终章。

↑ 北侧主入口日景图

↑ 北侧主入口夜景图

↑ 西侧书店入口与下沉庭院

↑ 新旧馆舍之间庭院

↑ 下沉庭院入口休息亭

↑ 外侧包裹交通空间

『直播时间』

6月12日(星期五) / 19:30-20:30

清华大学建筑设计研究院副院长、副总建筑师 刘玉龙 主讲:两个图书馆

欢迎届时进入直播间收看!

『听讲方式』

本课程为公益讲座,无需缴费。

扫描或长按识别下方二维码即可进入直播间。

如有问题可在底部留言,以便嘉宾直播时集中解答。

扫码进入直播间 / 回看

直播嘉宾相关资料由清华大学建筑设计研究院提供

中国建筑设计行业网|编辑