建筑匠人 | 景泉——揭秘世园会中国馆创作背后的故事

编辑: | 2020-01-07

2019世园会中国馆建筑设计是由中国建筑设计研究院有限公司历时三年半完成。在方案竞标阶段,设计团队用最短的时间完美诠释了崔愷院士“本土设计”创作理念,最后从激烈角逐的国内外多家知名设计单位中脱颖而出。

中国馆建成后,习近平总书记指出,中国馆体现了厚重的地域文化,讲述了美丽的园艺故事,汇聚了中国生态文明建设成果,不仅让我们欣赏到美妙的园艺,更体现了中国与世界追求绿色生活、共享发展成果的理念。

在巨大成功的背后,设计团队付出了怎样艰辛的努力?

本期采访嘉宾:景泉,中国馆设计主持人,中国建筑设计研究院有限公司建筑一院院长、教授级高级建筑师、城乡规划学博士、中国建筑学会建筑师分会理事。

2019世园会中国馆设计主持人景泉采访视频 ©中国建筑设计研究院有限公司、中国建筑设计行业网

摄影 ©张广源

听他讲述世园会中国馆的建筑创作背后的故事。

记 者:请介绍一下中国馆创作的背景?

景 泉:

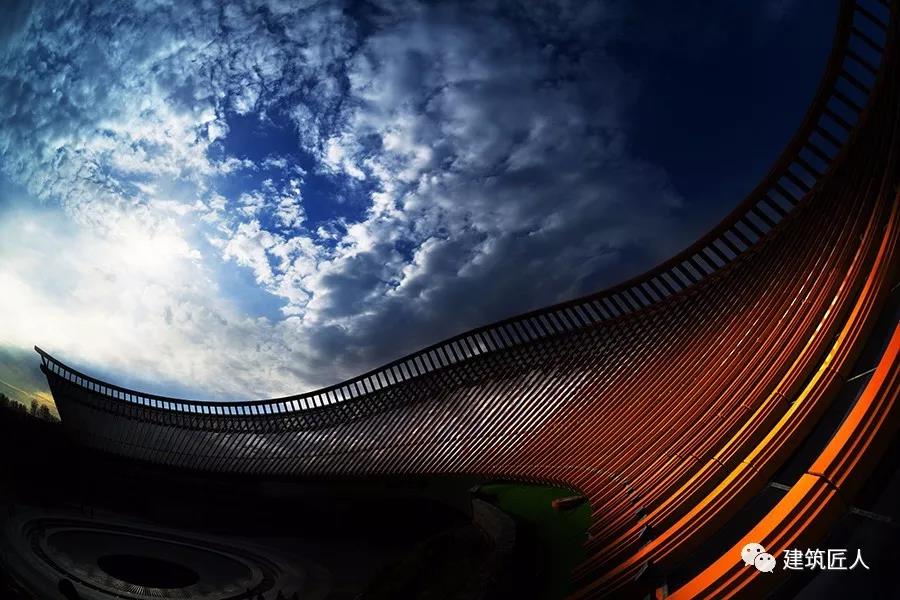

中国人心中的理想居所应是与山水、文化相融合的,整个园区鸟瞰图就是一个典型的中国建筑山水画。永宁阁是最高点,旁边是海坨山和冠帽山,中国馆比永宁阁要低,与周边山水环境和谐相处,融合在山水环境里。这种意境也契合了国家“生态文明”和“中国智慧”的理念,这些理念不仅仅用建筑来表达,而且还通过建筑和周围环境有机结合进而融合为一整体来实现。

中国馆鸟瞰图/摄影 ©李季

对于一个国家级项目来说,体量一般在10-20万平方米。与世园会中国馆级别相同的2010上海世博会中国馆,总建筑面积约16万平方米。按理说中国馆项目至少有10万平方米。但上海世博会中国馆设计有点偏“城市”,2019年世园会中国馆设计更偏“山水”,这两个中国馆承担了各自时代的使命。崔院士考虑到建筑与环境的整体性、未来的运营等一系列因素,最后只做了2万平方米。从建筑外表看体量很大,建筑与耕田、建筑与山水整个融为一体,但实际建筑面积却很小,这也是项目特点之一。

摄影 ©张广源

记 者:建筑与山水环境融合怎么实现?

景 泉:

最近通过院里承担的国家科技部绿色建筑相关课题的研究,我们发现中华民族文化最重要的一点是农耕文明。中国园艺来自于农耕,而农耕文明来自于我们中华民族朴素的农业智慧,就是适应气候、适应环境。

京津冀地区属于寒冷地区,冬季寒冷多大风,特别是延庆当地风力资源丰富,所以设计中对风的考虑是第一个问题。为充分利用自然风,建筑外形设计采用半环状,中间贯通,南北通透,在夏季有利于南风及偏南风的穿过,在冬季又使西北风被西侧梯田阻挡,使建筑南侧的半围合空间不受寒风侵袭。我们受到北方寒冷地区“土炕”的启发,利用浅层土壤的蓄热能力,设计了地道风系统,通过地下埋管与土壤进行热能交换。在夏季,地道风系统对新风降温;在冬季,地道风系统通过风道把土壤产生的热气传到屋内的墙面,使室内形成一个温暖、舒适的环境。冬季太阳能光膜屋顶与地下管道形成一个封闭的气闭系统,把下面的冷空气转化成热空气,形成烟囱效应,这样形成了一个冬暖夏凉的体系。而且这个光膜的外部是可以开合的,很像我们冬天“农业大棚”——为了保温塑料棚上面盖草帘子,这是最朴素的节能的方法。

摄影 ©张广源

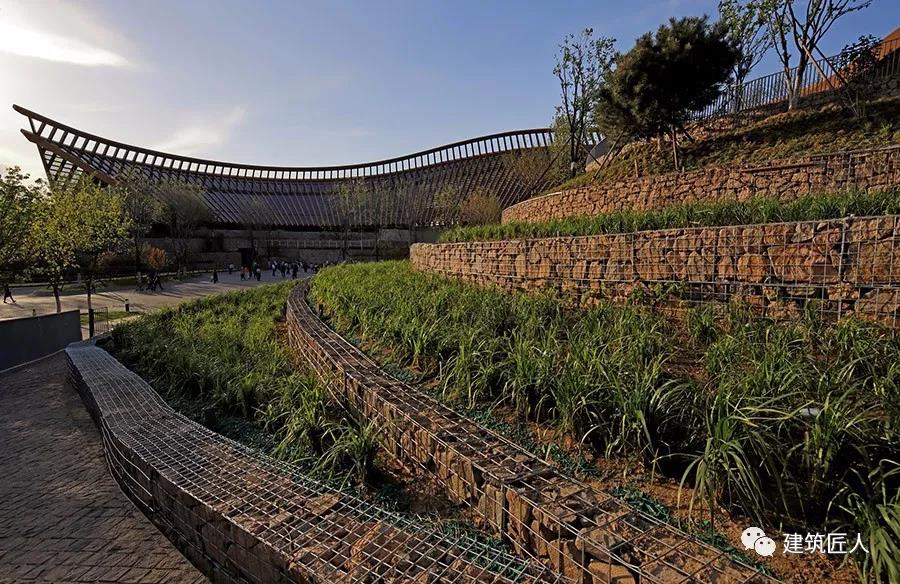

中国馆的场地运用堆土营造出“梯田”,建筑的大部分以覆土形式位于地下。梯田是古老农耕文明的独特景观,是生态文明的体现。梯田形成了巨大的体量和空间,形成了一个被动式建筑体系。这些设计都是来自于农业的思维。

摄影 ©张广源

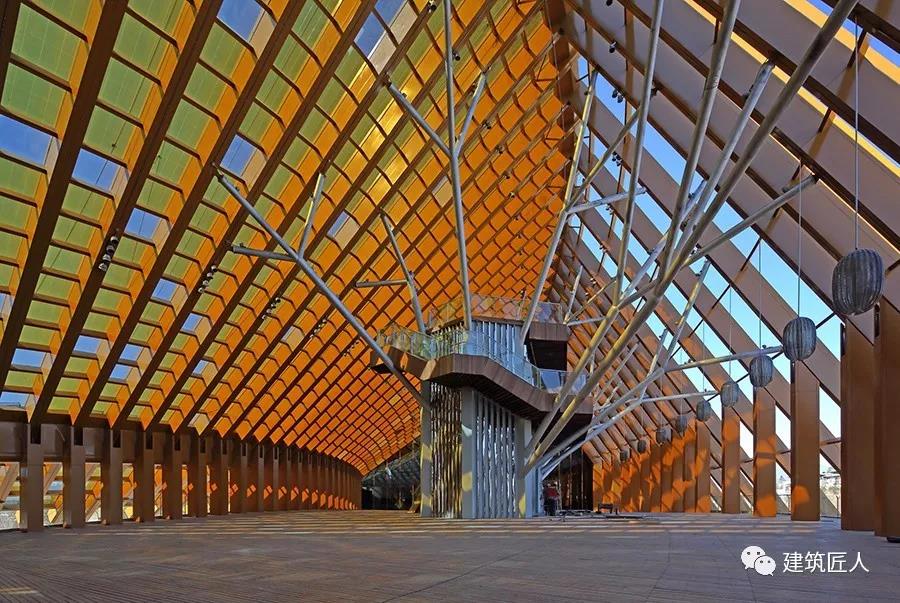

再来说光的问题。延庆地区海拔高、光线充足,如何通过合理的日照设计,使建筑在南向获得更多的光照?中国馆总平面设计为展开的弧线形,增加了南向采光面积,给屋面提供了充足光照的机会。与此同时,我们在建筑南向屋面铺装了1056块太阳光膜,通过调整铺装的角度与太阳光照射的方向对应,充分利用太阳光的能量。太阳光膜结构为两块玻璃中间夹一种半透明膜,能够达到46%的透光率,我们用它来创造特殊的“光膜效应”,太阳光膜发电不仅可以供应建筑正常运营,多余电还可以储存起来并入电力网,这样一来采光的问题就解决了。

摄影 ©张广源

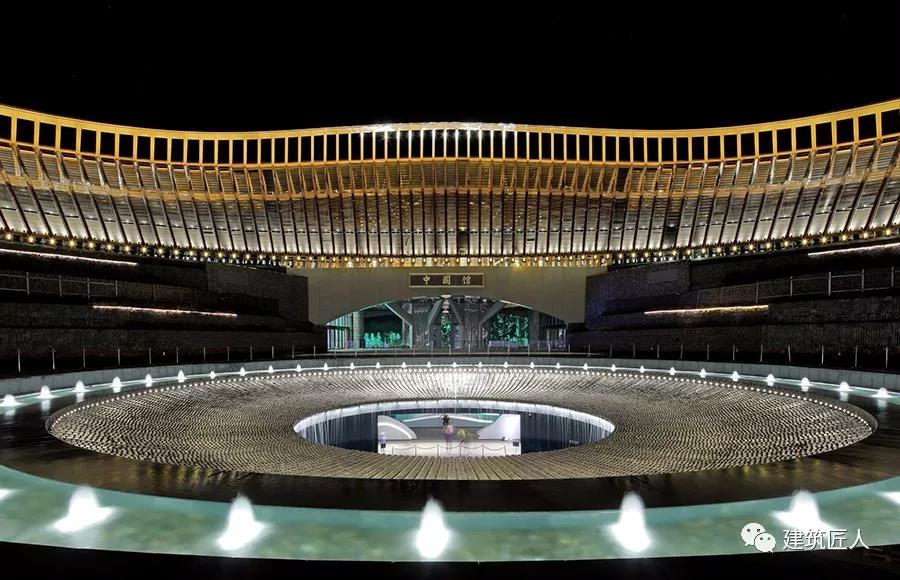

延庆地处半湿润气候向半干旱气候过渡的地带,降水量季节分布不均,所以我们采用中国传统的方式收集雨水:雨水沿坡屋面自然流下,进入排水沟后,再将其排入梯田,之后注入水洼,水洼积蓄的水最后流入“四水归堂”。

中国人对“四水归堂”有对水、对财运的期盼,更重要的是还寄寓游子的相思,寓意游子回家。另外,“四水归堂”从园艺发展历史来说也有其特指意涵。中国动植物物种资源丰富,可以说是世界园艺的发源地。欧洲早期(十八世纪七十年代)关于园艺科教的书都只有几页,因为物种少。但是后来欧洲人到了四川、云南一带发现了大量的珍稀、珍贵物种,尤其是植物,他们把这些物种带到了欧洲,经过培育后,植物种类很快多了起来,关于园艺的书也厚了起来。可以说世界园艺的根在中国,比如英国的帝王百合,他发源于中国的雅安地区。这些物种的根都在中国,所以中国被誉为园艺之母。因此,“四水归堂”也代表“园艺回家”、“园艺回归”。西方人注重建筑的空间感,而中国人更看重的还是建筑和山水的关系、建筑和环境的关系、建筑和人的关系,更看重建筑的精神追求。

摄影 ©张广源

设计的方方面面都来自于朴实的农业智慧,崔院士年轻时上山下乡,对农村、农业感情很深。我小时候在农村长大,所以对农业也有一定的理解。农民是朴实生活智慧的承载者,我们需要把农村、农业的智慧运用到实际的建筑创作中来,实现科技的转化。未来中国人的智慧必定是追求一举多得,而不是像从前那样只追求高大上,而是用中国人自己的智慧,甚至是农业、农耕的智慧去实现我们的中国梦。

中国馆整个建筑类似一个围合的院落,就像一个普通的农民,有一亩山田、一方农舍、一个自家的院落,这就是一个普通中国人的“梦”。上升到国家, 国家也有“梦”,国家由无数个家庭组成,就像建筑下面那层层的梯田。建筑中间设计成“四水归堂”的格局,一个具有园艺特征的中国馆就产生了。这就是当初这个方案的创作初衷。

摄影 ©张广源

记 者:这个方案是直接委托给出崔院士还是竞标得来的?

景 泉:

这种国家级的项目都需要投标,而且竞争对手都很强,当时我们的压力也非常大。最早的建筑方案是一个用木构的方式来表达的纯圆建筑,在一个巨大的环里面做了一个温室,温室里面有梯田。但是崔院士感觉建筑体量太大,设计面积是2万平方米,给人感觉像10万平方米以上。所以他要求修改方案,改成现在半环形、梯田在外边的形式,这基本上是颠覆性的设计。当时原方案整体已经完成,而且做得很细腻,很多小的节点都设计完成了,而且参与项目投标的建筑师们已经熬了两个多月,听说要改方案,内心都割舍不下。但崔院士的修改意见无疑更能体现我们的设计初衷,所以说在关键时刻,核心设计理念很重要,中国馆的设计一定要充分表达我们的核心设计思想。

摄影 ©张广源

记 者:为什么一定要改方案呢?仅仅因为体量的问题吗?

景 泉:

第一,体量问题;第二,开放问题;第三,时代问题。因为是中国馆是国家级项目,我觉得也有空间的问题。建筑创作方案经过对比,优劣立见高下,也就能知道什么是更适合的。适合是我们中国人思想中最重要的标准之一,就是“适合为美”。

摄影 ©张广源

什么是符合时代的建筑?当时我们团队也在思考,中国馆是世界园艺博览会的东道主馆,它跟上海世博会的中国馆是一样级别的,但世博会中国馆是十几年前的建筑,现在时代不同了。从这个角度我们仔细思考:那时候中国刚刚崛起,之所以有那么大的巨大体量,实际上体现了一种自豪感,体现我们中国人富起来了;而今天我们应该体现中国人的自信和内心的平和。另一方面我们还是要把自身的内功练好,所以科技的含量、技术的转化、文化的转译这都是我们应该认真做的。当然时代在发展,每个时代有每个时代的声音和语言,做建筑设计要符合当下时代的工业水平、生产水平及施工水平。我觉得这个项目就是体现我们中国人现在的时代特点——谦虚、平和,以及更重视修炼内功。

摄影 ©张广源

有个特别有意思的事情就是崔院士在60米的大跨度结构中间做了“两棵树”,后来被设计成电梯,能直接上到顶层平台,眺望整个园区。这“两棵树”非常能体现中国人观念的独特性,也对结构的各方面都有好处。它把结构的跨度解决了,体现了它的功能性;这一系列的设计就是通过中国人的智慧,让这个建筑变得既节约成本又能实现中国人登高望远之愿。

摄影 ©张广源

摄影 ©张广源

记 者:作为主创建筑师之一,您是如何与施工方配合来保证设计品质的?

景 泉:

这个项目施工上费了很多的心思,因为施工方式比较特殊。一般的项目建筑与景观是分开施工的,而这个项目的特点是景观成为建筑的一部分,建筑也是景观的一部分,相互融合。因此要整体同时施工,对于施工单位在难度和工艺上是很大的挑战。

摄影 ©张广源

现在住建部推广的这个EPC工程总承包模式非常重要,像做这种重大项目最好由建筑师来主导。开园时由于接待规格要求进一步提高,很多方面需要进一步改进,比如安保、技术措施、参观流线等都要重新进行设计甚至提升。这也使中国馆在EPC工程总承包模式下最后的完成度很高,建筑师的很多想法都得到了落实,同时对于项目成本的控制、对于各方面的把握都非常有利。

记 者:这个项目的设计与施工的难点在哪里?

景 泉:

我觉有几个难点,关键是参与设计方与工程建设的各方如何协同。

1、建筑与结构的配合。结构能够体现建筑之美,也是体现科技的一个重要手段。中国馆外表看似简单,但实际上所有跨度、所有曲线的折弯关系、高度全都不一样,每一个曲面都在变化,所以结构设计起来非常复杂。所以建筑设计与结构设计的协调结合与统一非常关键。

摄影 ©张广源

2、建筑主体和梯田之间的关系。梯田是北勘院的周宏磊大师设计的。周大师的设计很有特点,是用土工布一层一层打上来,就像打夯土似的。外面梯田的这个石笼墙实际上是独立的,所以施工难度比较大。梯田覆土要够厚,还需要浇灌保证植物能存活。另外,梯田的景观与建筑之间的协同、室内与室外的协同,也是难点。建筑、景观、室内装饰施工的先后顺序,这些协调起来非常不容易。

3、建筑与景观互为一体。中国馆展示的是中国园艺的特点,因此很多室外园艺的方法都运用到了室内,比如胶粘石、水刷石。现在看这个效果还是很好。总地来说,就是“室内室外化,室外室内化;景观建筑化,建筑景观化”。

摄影 ©张广源

4、汇报周期长、工期紧。中国馆项目建设时间很长,从方案投标至整体建成约五年时间,但留给施工的时间就一年多,工期非常紧。北京世界园艺博览会事务协调局付出了很大的努力,使中国馆最后得以很好地呈现。

5、施工环境问题。延庆比北京市内温度低五六度,当时施工的气候条件恶劣,风特别大,而且冬季温度太低,这对混凝土养护、人员安全等各方面都是挑战。

记 者:您认为建筑师如何领导EPC?

景 泉:

设计与施工的协同非常重要,大家都要往一个方向使劲。我跟清华大学庄惟敏先生也谈过,真正的EPC,不是让建筑师去管钱,而是应该给建筑师最后签字权,让建筑师有话语权。有话语权建筑师才能把事情做得更完美,才能保证建筑的品质、建成的效果,成本才能得到更好的控制。

摄影 ©张广源

记 者:您对这个建筑有什么感悟?

景 泉:

我认为做建筑实际是价值观的体现。做了这么多年的建筑,现在仔细想想,其实是在做“山水”。我名字叫“景泉”,听起来不太像是做建筑的,以我的性格,我的宿命可能更像是做景观的,是和生态文明有关的。

西方人从来就是二元理论,非此即彼。而中国人是有大智慧的,我们讲求“双赢”,就是你中有我、我中有你。就像茶,中国人认为茶不仅仅是茶,还是一个人们交流的媒介。

我之前做建筑比较“猛”。重庆国泰艺术中心是我跟崔院士十几年前做的项目,重庆当地人叫它“筷子楼”,很有重庆味道。以及长春规划展览馆、鄂尔多斯体育中心,相对来说这些项目的地域特色比较突出,地域文化比较重,体量也很大。

摄影 ©张广源

中国馆是与山水“竞美”,就是要与山水形成朋友关系,与生态环境和谐共生,这样建筑才能更有活力。而且通过这个项目,我跟崔院士学会了“向农业学习、向农耕学习”,农耕文明和现代技术之间怎么实现转化,所以我现在觉得做建筑就是体现建筑师的价值观。

我认为七零后的建筑师既要坚守传统,也要紧跟时代,不能够完全地复古。不要浮躁,慢慢地静下心,要走出自己的路才行。

记 者:中国馆在文化传播上发挥了怎样的作用?

景 泉:

建筑是凝固的雕塑,也是凝固的音乐,但更重要地它也是一本教科书,它对年轻人的成长非常重要。这个建筑给人的第一感觉就应该是,它是中国馆,散发着中国文化的魅力,展示着它的开放性、科技性和包容性,与西方文化完全地融合在一起,更加开放。

摄影 ©中国建筑设计研究院有限公司

我们城市设计中有个“触媒理论”,中国馆就是“触媒点”,以其开放的胸怀、深厚的底蕴对外扩散着强大的影响力,包括文化软实力、科技硬实力都能够进行传播。在世园会开园短短的一个月,中国馆已经有一百多万人游览参观,它影响着人们对中国文化的理解、对地域的理解。“文以化之、文以铸之。”用建筑去普及文化,然后用文化铸就国家的灵魂,建筑的作用不可或缺。

好的建筑一定是能触动人的神经,就像一幅能让人驻足、让人着迷的美术作品,一个好的建筑首先是让内行觉得不错,然后让老百姓拍手叫好,最后领导也觉得很好。中国馆很好地做到了这三点,得到了同行认可,让老百姓喜闻乐见,让世界感受到中国文化的魅力,得到了领导的好评。

记 者:您怎么评价中国馆?

景 泉:

从2014年到2019年,正好是世园会中国馆开始设计到竣工的时间段,习近平总书记在这两个时间节点对中国城市建筑都作出了指示。世园会中国馆用“地域文化讲述中国园艺故事”,把建筑的国家性、文化性、技术性完美地体现出来。中国院既要创造物质财富,也要创造文化财富,更要创造精神财富,精神财富是无价的。

借用崔院士的原话来表达我们共同的感受:“我有很高的成就感!”

摄影 ©中国建筑设计研究院有限公司

摄影 ©中国建筑设计研究院有限公司

记 者:说说您和崔院士做建筑这么多年最大的收获是什么?

景 泉:

这几年主要跟崔院士做文化织补、生态修复,以及世园会、广西园博会等项目。我把崔院士当做我的导师。做人、做事,方向很重要,导师也同样很重要。中国院就像一个学校,我从1996年毕业到现在23年了,感觉都是在进步中,在学习中。这里的成长氛围非常好。这么多年崔院士培养了像我这个岁数的骨干力量大约有十几个。他现在已经62岁了,还在不断学习,奋斗在创作一线,他内心深处对建筑极为热爱,这种热情一直激励着我们。实际上他对我的要求,更多的是在专业和价值观上,而不是名和利。我觉得更重要的是价值观,一个好的价值观会让人变得更朴实一些。

摄影 ©张广源

我本科是建筑学专业,研究生读的是建筑经济。大学毕业时正好是房地产发展的黄金时期,我天天跟甲方讲设计如何好,甲方听不懂。后来通过学习建筑经济,换了个思路,跟甲方讲通过设计如何扩大边际效应,如何提升房产价值,如何提高议价权,甲方听懂了。所以说,经济恰恰是房地产重要的一种语言,用建筑经济的语言、工程经济的语言跟他们探讨,最重要的是把经济真正地思考为建筑的一部分。

摄影 ©张广源

后来跟着崔院士主要做大型的文化性建筑,突然发现一个问题——对规划的理解不够深入。因为汇报的主要对象是高层领导,他们内心深处都是“大规划”的概念——建筑对整个地域、整个产业的意义,以及与重要大发展规划的契合等等。因此,对系统性思考的要求更高了。

在实际工程中遇到很多问题解决不了,我发现规划是一个能够解决这方面问题的最好的一种方法。但是因为我是在职学习,纯读规划精力有限,所以就找了规划与建筑之间特别好的结合点——城市设计。城市设计是什么?我提出“城市设计伦理价值审美”,其实伦理就是道德审美,因为建筑有时候不好谈道德,但城市是有的。所谓道德,就是价值观,也就是城市有它自己明显的城市价值体系,而城市价值体系会呈现出一种表象的美,这就是城市价值体系的审美。

摄影 ©中国建筑设计研究院有限公司

总地来说,我跟崔院士一起工作,经受了很多磨练,学习到很多东西,受益匪浅。崔院士和我有互补性:他比较朴素,我比较激情,最后他使我变得很朴素,做设计还是要回到朴素和朴实。崔院士给我们总结一句话:“生态为底、文化为魂。”生态是现在第一要务,并且要让文化成为灵魂。设计实践理性一定是开始,在创作的过程中也要有激情和感性的爆发,但是在表达设计成果的时候又要回到初心,回到朴素。

记 者:解读一下中国馆最后为什么命名为“锦绣如意”?

景 泉:

“锦绣如意”可以分开解释,“锦绣”是代表园艺,“如意”代表每个家庭的如意,更代表国家的如意,代表国运昌盛。中国馆原名“龙脊抱月”,对这个建筑而言很形象,但不能体现这个时代的国运昌盛,如意恰恰能反映“国泰民安”“永宁常在”的国运。而且,这也是老百姓最大的愿望,他们更加希望平安如意,希望国家把人们的生活需求作为未来的发展方向。

摄影 ©张广源

“锦绣如意”也是园艺的语言。园艺是世界语言,也是中国文化。2019年北京世界园艺博览会,展示的不仅仅只有中国文化,还有西方文化、阿拉伯文化。每一个地区,每一个民族,都会喜欢自然山水、红花绿叶。所以“锦绣如意”把园艺文化内涵体现出来了,这恰恰是我们中华民族最好的软实力。就像中华美食对世界其他民族有着巨大的吸引力一样,中国园艺正在吸引着世界的目光。润物细无声,我相信这对中国文化的传承将会发挥不可低估的作用。