一文说清传统建筑结构

编辑: | 2025-06-12

“ 文化本身源于我们对自身和世界的感悟和认知,建筑文化正是审视我们自己和适应环境关系之下的产物,中国传统建筑造型庄严舒朗,带有深刻的文化寓意,古人生产力水平有限,且受制于自然条件的限制,就讲究顺应自然,天人合一,故而建筑文化也遵循因地制宜,就地取材的原则。”

建筑之史,产生于实际需要,受制于自然物理,非着意创建形式,更无所谓派别——梁思成

01

—

中国传统建筑结构之木架构

中国南北气候差异,导致从最早旧石器时代的北方穴居,南方巣居;到新石器时代北方半穴居,南方干栏式建筑,直至奴隶社会出现的夯土技术和木架构技术,中国传统建筑才一步步趋于南北统一,走上规格化的道路,之前写过两篇《传统建筑里的乾坤——京派四合院文化》及《四合院对中国传统建筑文化的影响》,今天从更细节的建筑结构入手,探讨一下中国传统建筑的结构。

中国传统建筑结构主要有木构架,砖石结构(塔,窟,桥,适合拱券),混合结构(如西北的土木,民国兴起的砖木,青藏碉楼的石木等),生土结构(窑洞,地坑院),竹构建筑(南方干栏式建筑)等

在砖混结构出现以前(明代),整个建筑承重最难解决,因为砖石加工对生产工具要求高,不仅需要坚硬的铁器,而且工程量大,成本极高,而木材取材方便,成本低,施工快,还兼具抗震,内部空间改造适应性强等特点,故而中国传统建筑退而求其次多采用木质。

因木构架是主体,本篇重点论述木架构。

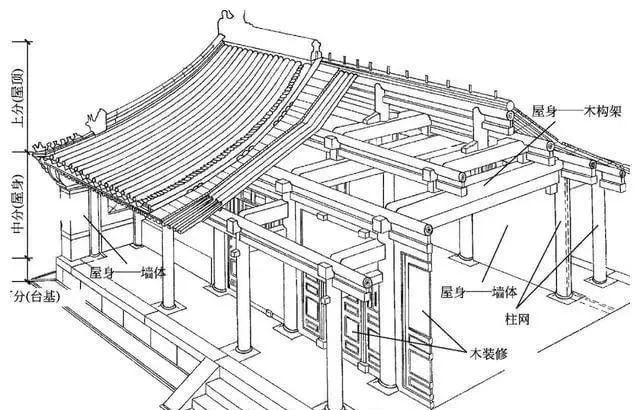

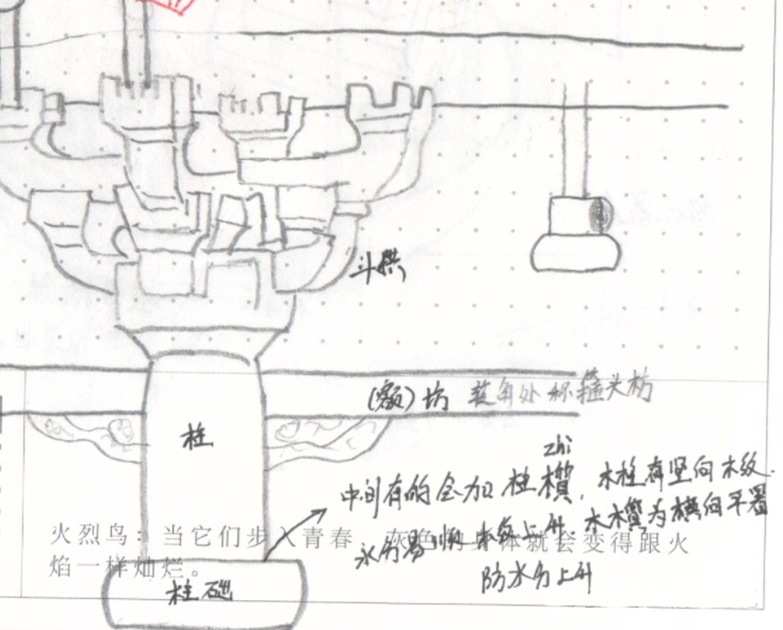

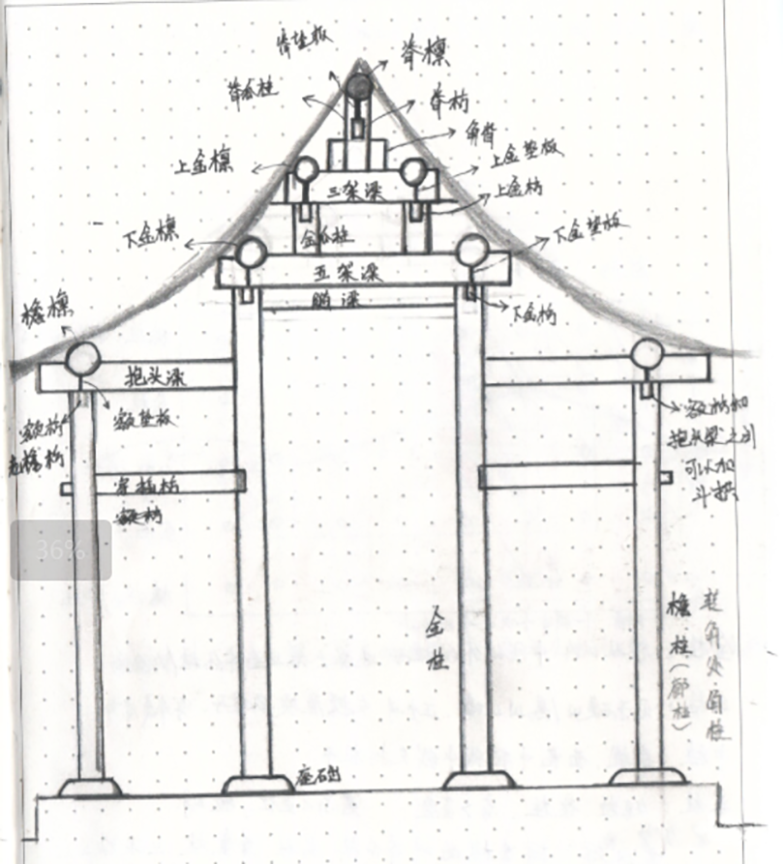

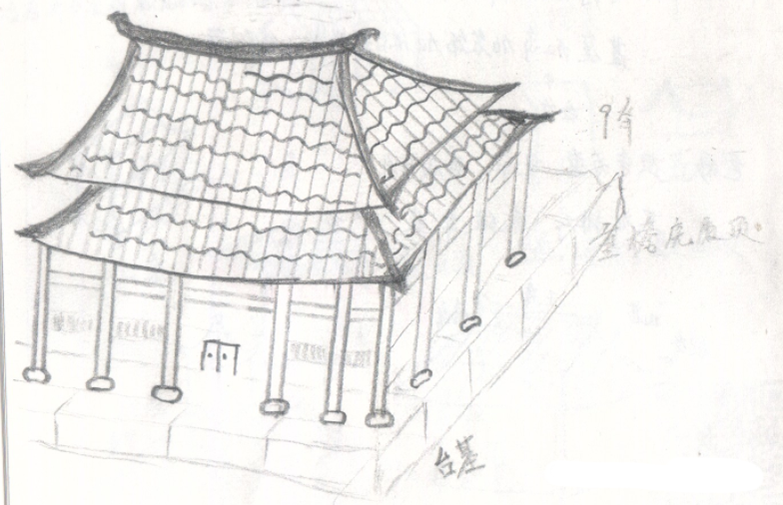

传统古建从外形上看主要由三部分组成:台基、屋身、屋顶,北宋营造大神喻皓在《木经》中称其为古建三分:梁以上为上分,就是屋顶;地以上为中分,木架构,斗拱,墙体所组成的物身;阶为下分,就是屋基,由基(地基),础(柱础),台基(边石),踏跺(步梯)所组成。

02

—

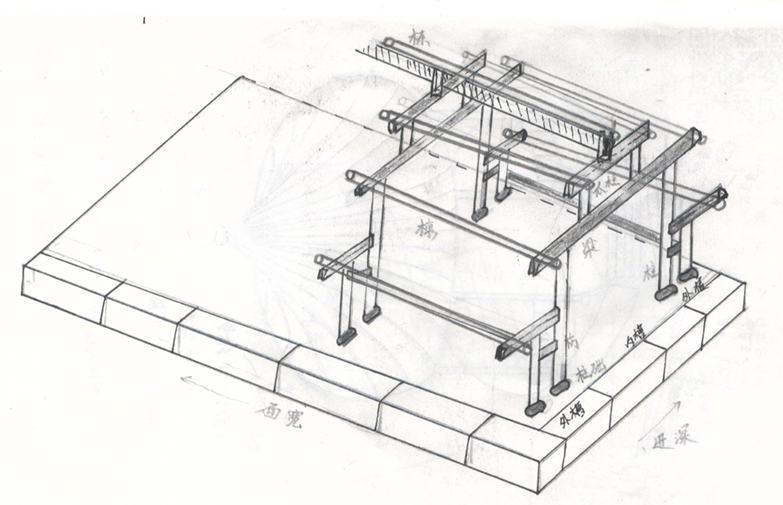

木架构之下分

九层之台,起于垒土,谈地上结构之前,先需要弄清楚地基,传统建筑有别于现代建筑,是不用深挖地基的,只需夯土成平面,铺垫较硬的土石就可以了,边缘围以条石作为台基以排水防潮,这便是基。

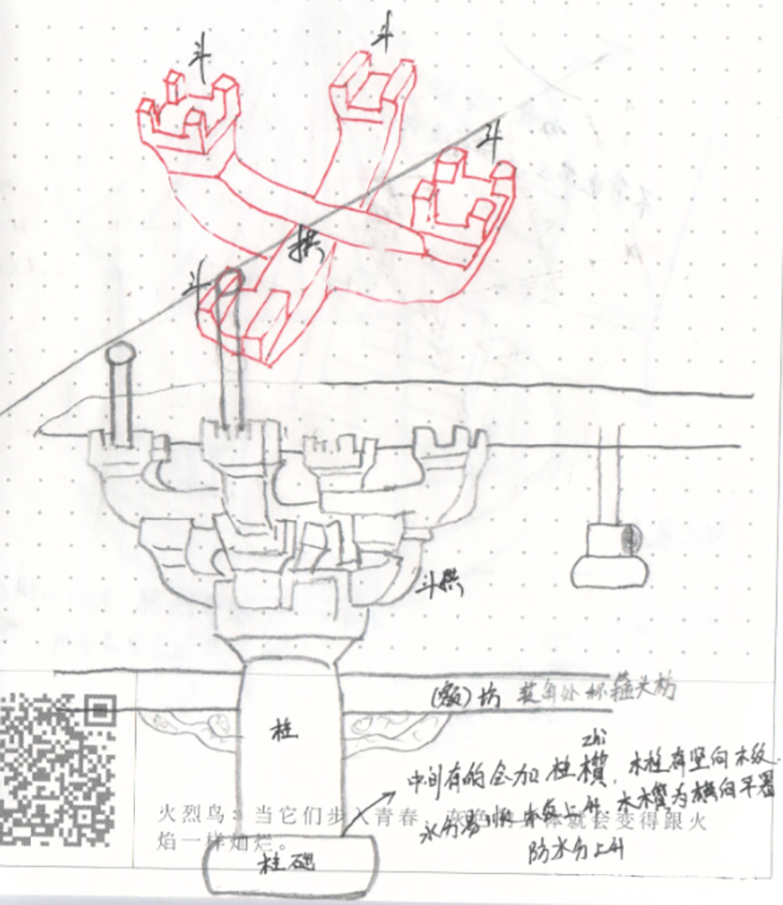

由于木头怕水,为避免木柱和地面直接接触,在立柱之前会根据房屋设计在基面上布置石质柱础。而降水过多,过于潮湿的地区,柱础上还会增加柱櫍防水(木柱纵剖面有竖向纹理,水分容易顺纹理上升,木櫍是横向平放,就可以进一步阻止水分上升),这就是础。

基础就是这样来的。

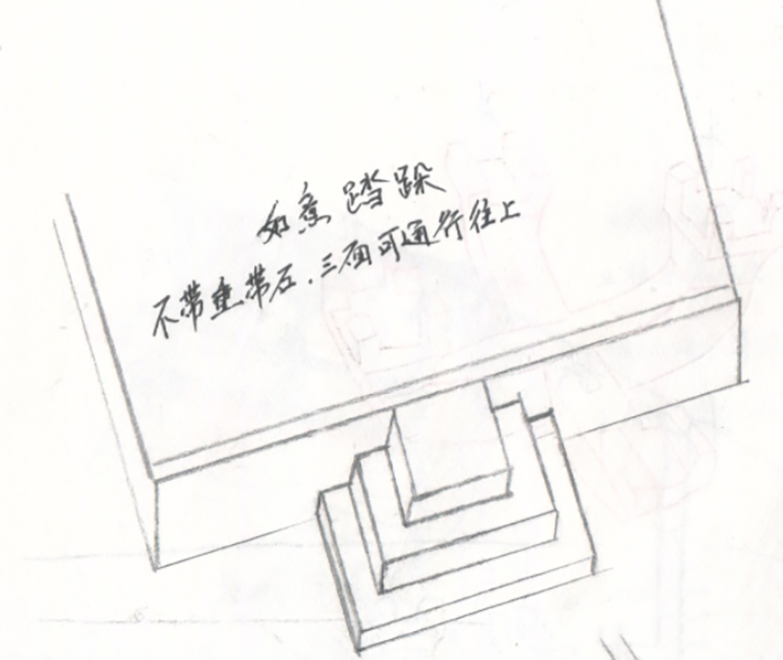

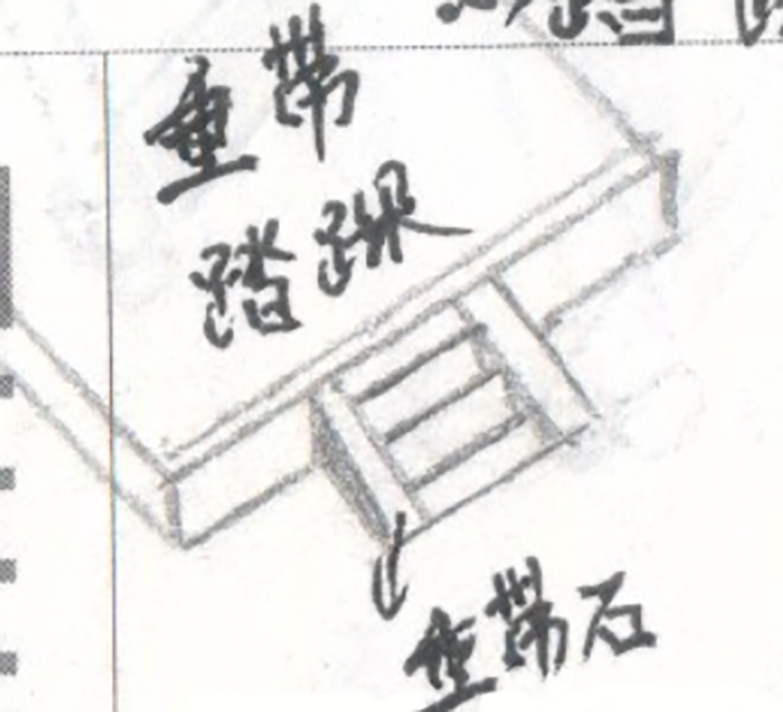

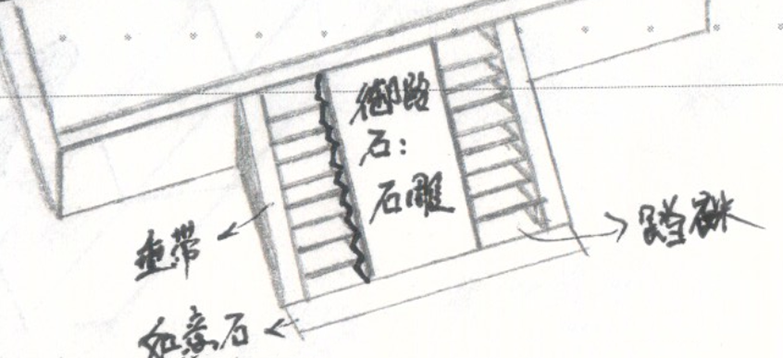

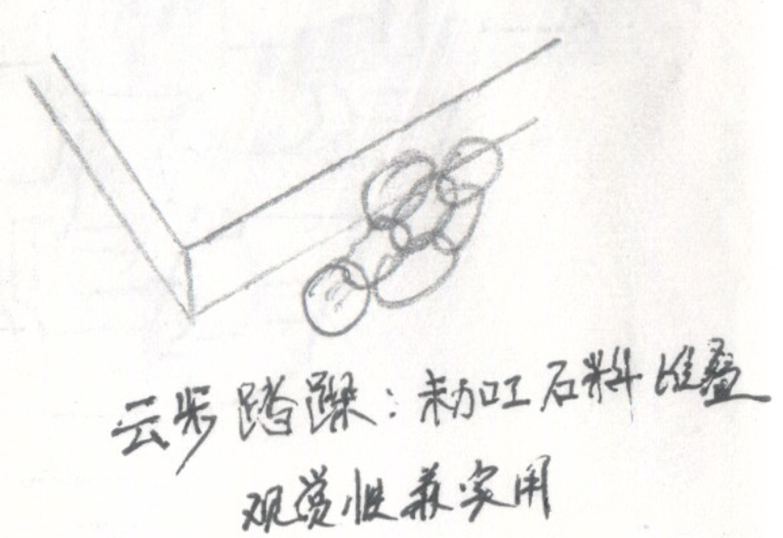

台基高于地面,上下就需要梯子,称为踏跺,这样走出来就可以居高临下,进去的时候又寓意步步高升,其多用砖或石条砌成,常见的有如意踏跺,垂带踏跺,御路踏跺,云步踏跺,礓磋等

如意踏跺:每层渐小,三个方向均可通行上下

垂带踏跺:阶梯两侧加了垂带石,仅一个方向通行

御路踏跺:在垂带踏跺的基础上扩大规模,并在中间铺设御路石,底部铺如意石。

云步踏跺:未加工的石料堆叠,像云团一样簇拥依次而上,观赏性佳,一般用于园林中。

礓磋:锯齿形斜坡道,主要用于防滑和供车马通行,更像现代农村家门口的斜坡道。

03

—

木架构之中分

中分,架构是核心。

构架就是整个建筑的结构框架,木架构由柱、梁 、檩 、枋 、椽等构件组成,形成柱网起到稳固整个建筑以及承托屋顶重量的作用,所以墙体是后建,不承重的,有点类似于现代的框架结构,所以我们现在看到农村一些废弃掉的木建筑即便墙倾倒了,屋还矗立在那。

木架构的核心是构件,

今天我们看到的木架构传统建筑主要有抬梁式,穿斗式,井干式,干栏式等结构,下面一一解读:

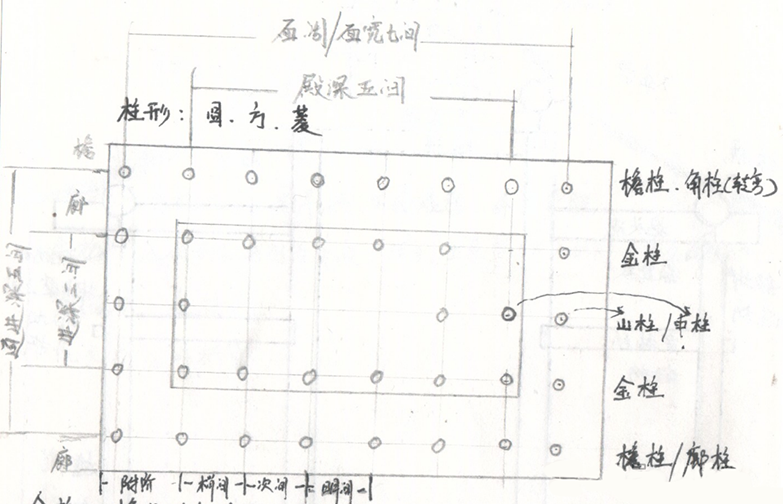

名称上,以坐北朝南建筑为例,横向(东西向)称面宽,两柱间距称间,现在还经常听老一辈的说开间这个词,就是这个意思,总长就叫面阔;纵向(南北向)称进深,总宽就是通进深,通进深宽度决定了一榀架的宽度,整个面阔和通进深就决定了整个建筑的面积,从正面面阔来说,皇家建筑大殿可达十一间,贵族豪门厅堂最宽可达七间,比如《红楼梦》中贾母所居荣庆堂是个五进院落,正厅就是七架五间,架数是根据梁承载的檩来计算的,进深越大,架数越多;白居易被贬江州司马时,写过一首《香炉峰下新卜山居草堂初成偶题东壁五首·其一》,里面中说他的新房子是“五架三间新草堂”,说明他的房子其实是个小房子。

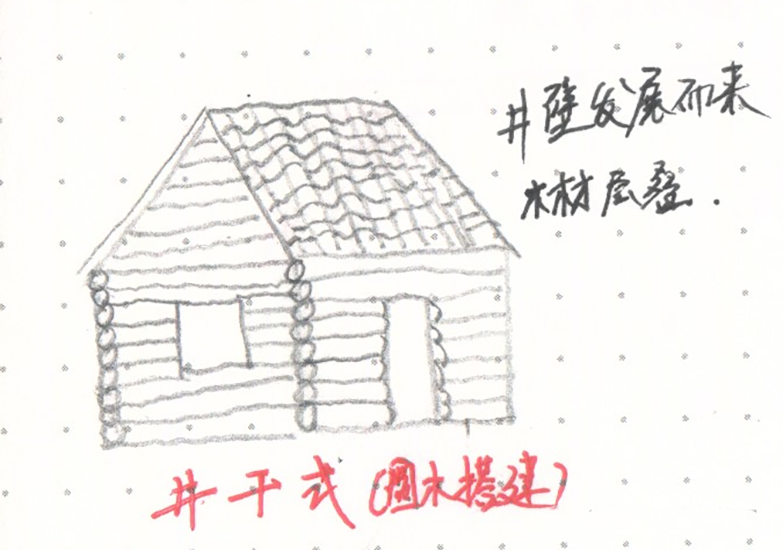

1、井干式

多见于木材产区,东北,西南山区较常见,一般不需要立柱和大梁,直接用原木层层堆叠,转角处用榫卯扣紧即可,东北地区还会再缝隙处填充苔藓已达到保温效果,受制于木料粗细长短,井干式建筑单体规模和门窗大小都受限,加之木料消耗大,属于非主流结构。

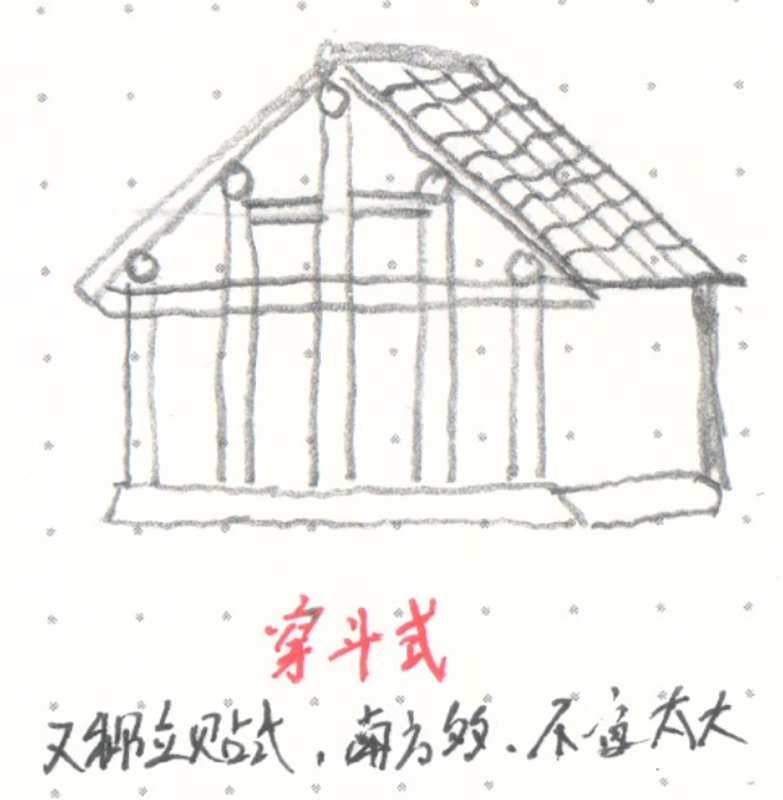

2、穿斗式

又称立帖式,在进深用穿枋把柱子串联起来,形成一榀榀的房架,在面宽方向再用斗枋把柱子串联起来 ,由此形成了一个整体框架,是为穿斗式。这种结构是由柱子直接承檩,不需要大梁分散载荷,房顶重力由柱子直接传递给地面,载荷非常高。但是缺少梁的传递就会柱子特别多,间距也小,不适合高大上的建筑,南方民居小型建筑常用。

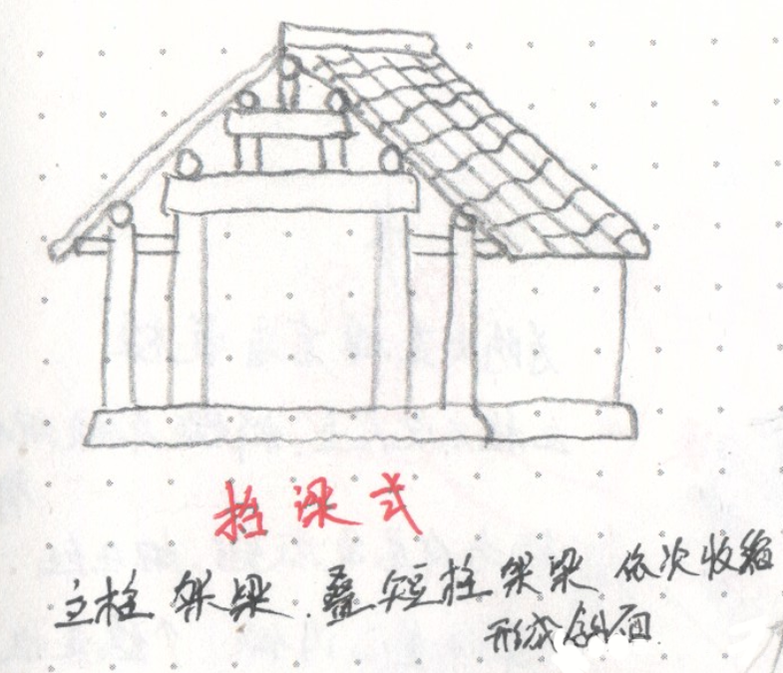

3、抬梁式

进深方向立柱架梁,梁上立瓜柱,瓜柱架梁,依次收缩至顶,叠加形成斜面,所以又称叠梁式,抬梁式建筑中,檩是放在梁上而非柱上,在最上部的梁上放脊瓜柱承脊檩就是最高的屋脊线,也称为栋。由于有梁传递房顶重量至柱,抬梁式架构柱距更大,单间进深大,不再受制于柱高,通过梁上立短柱的方式可以增加高度,从而实现大空间,适用于大型建筑。

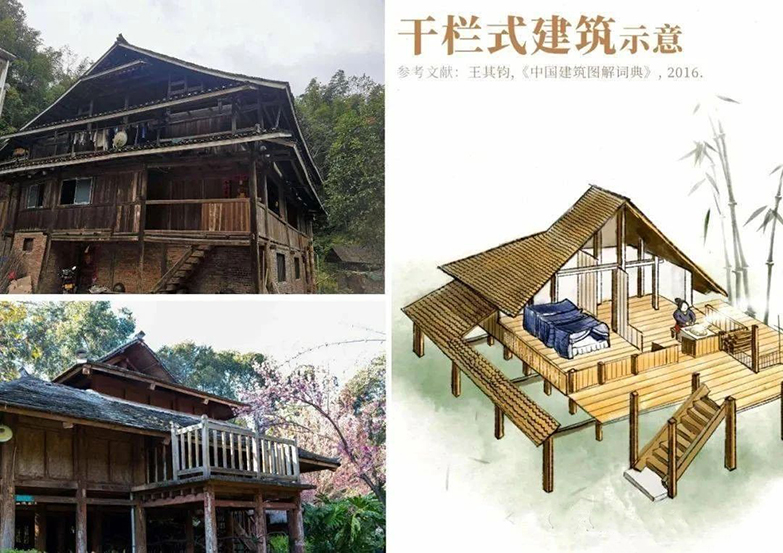

4、干栏式

一般见于南方潮湿地区,底层由木(竹)柱架空,先铺一层地板再往上发展,上层住人,下层堆杂物或者饲养牲畜。这是南方巢居发展而来的,新石器时代的产物,江西余姚的河姆渡遗址,浙江杭州的良渚遗址都是代表,有的学者把干栏式建筑单独归为竹构建筑。

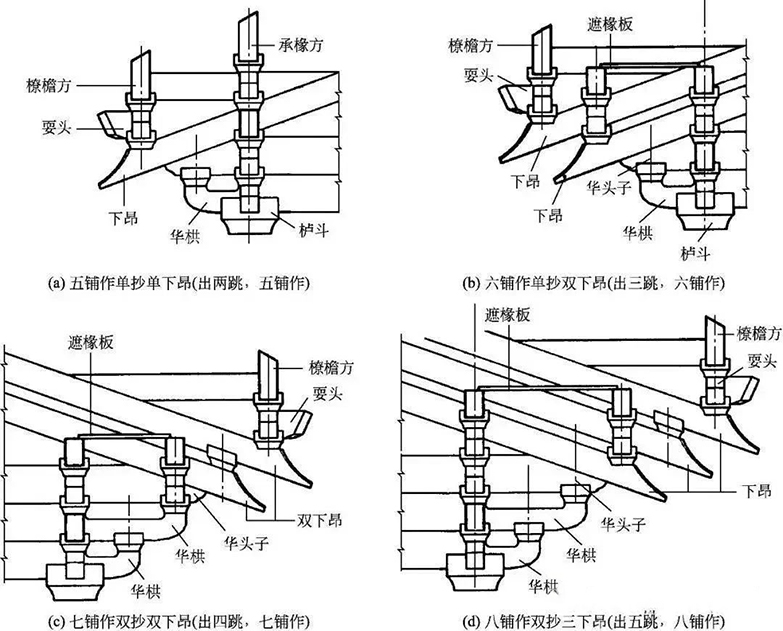

为了能让屋檐更多外延,显得大气一点,大型建筑物就会在柱与屋顶过渡部分的木架构上增加一层层探出成弓形的承重结构,就叫拱,拱与拱之间垫的方形木块叫斗,合称斗拱。

斗拱完整体包含斗、升、拱、翘、昂等组件,除了能让屋檐外挑以外,还兼具承重与美观,但在晚清民国砖木结构出现后,就不再完全依赖斗拱和柱子承重,斗拱更多演变成装饰作用,不过其造型精巧,有一种独特的美观,也是我们传统建筑的精华和气质所在。

然后是墙体

根据为不同可以大致分为檐墙,山墙,墀头(硬山顶建筑山墙无檐,山墙外延部分用于支撑正面屋檐部分),廊墙(檐柱与金柱之间),扇面墙(宫殿、庙宇金柱与金柱之间,属室内墙体)等,墙体只做围护,分割作用,不做主体受力结构,室内甚至可以直接用屏风代替。

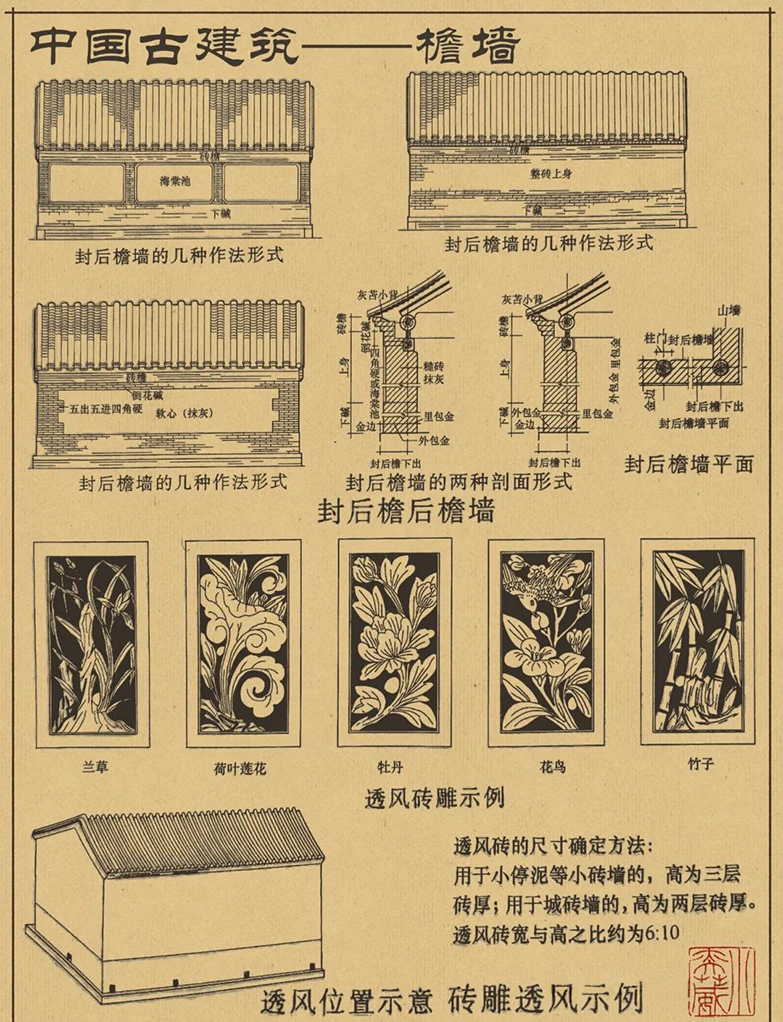

1.檐墙,是面宽向檐柱之间的墙体,在前檐的称为前檐墙,后檐的称为后檐墙。硬山建筑中直砌到屋檐下的檐墙称为封护檐墙,墙外看不到椽头,屋檐外露可以看到椽、梁、枋结构的就叫漏檐墙。

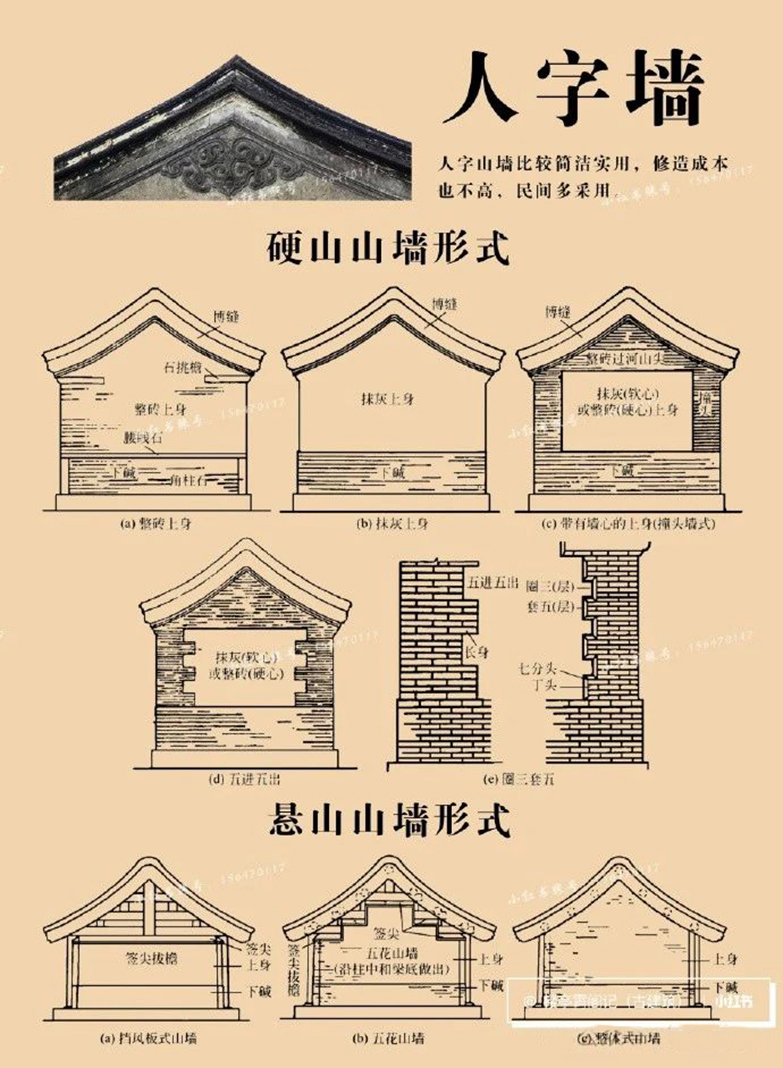

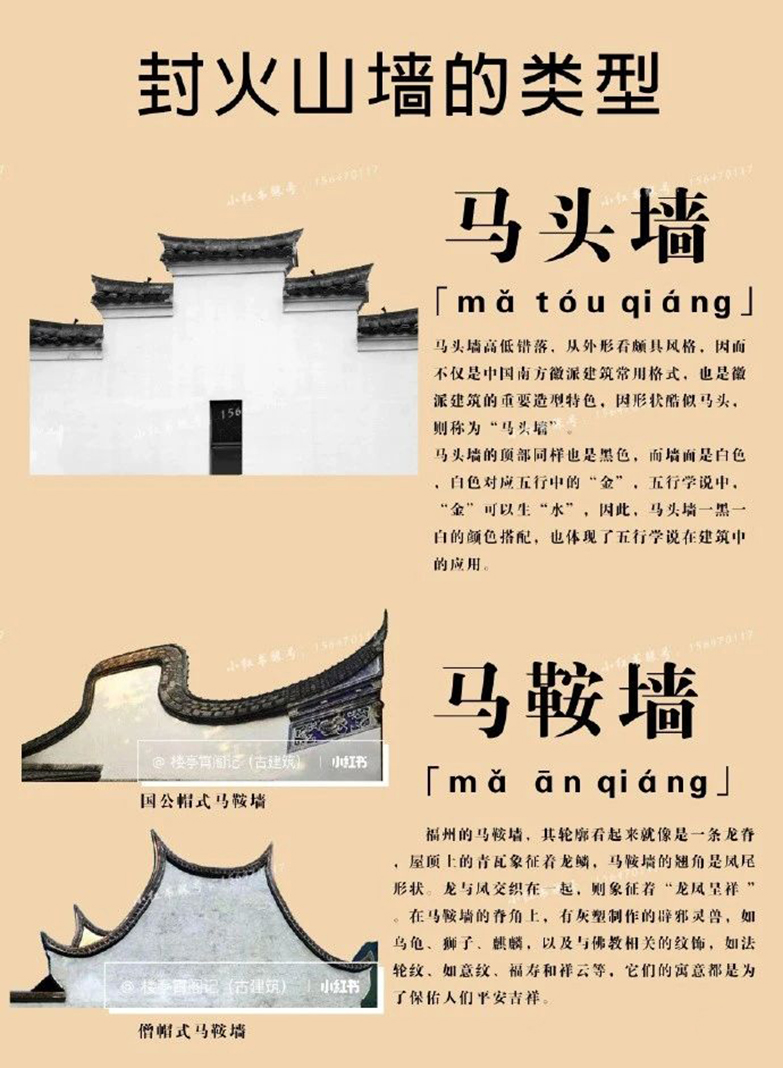

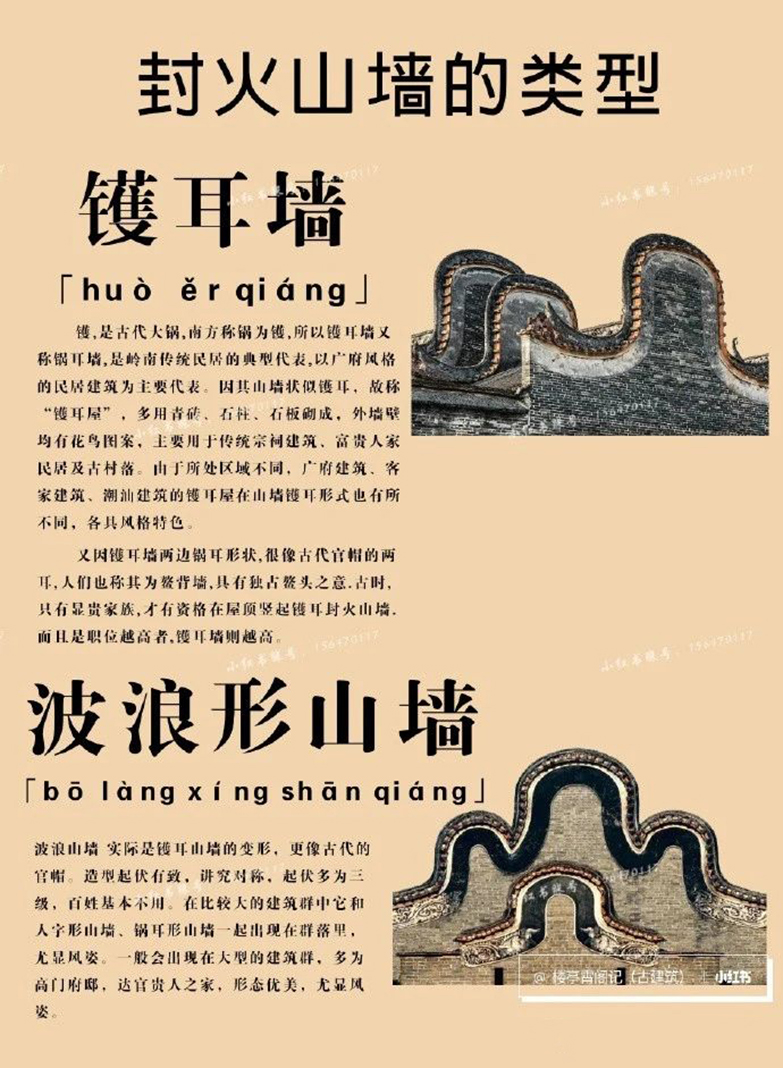

2.山墙,进深方向建筑物两端的墙体,悬山顶因为檩会外露,不美观且容易受风雨侵蚀,一般会用木板封装,就是博风板,顶部交汇处钓一条鱼,叫悬鱼(唐),后期为了美观又在木板下安装一些木刻件用于装饰,称为惹草(宋)。上部高出屋面的称为封火墙,主要作用是防火,也称风火墙,有一颗印式、复合曲线式、人字式、猫拱背式、五岳朝天式、叠落山墙、马头墙等等。

提到墙,就不得不说大门,从門字结构来看,一扇为户,两扇即为门。由于古代等级制度森严,再加上地域差异,各地的民居建筑就形成了特有的门文化。

这里以四合院大门为例,常见的有广亮大门,金柱大门,蛮子门,如意门等

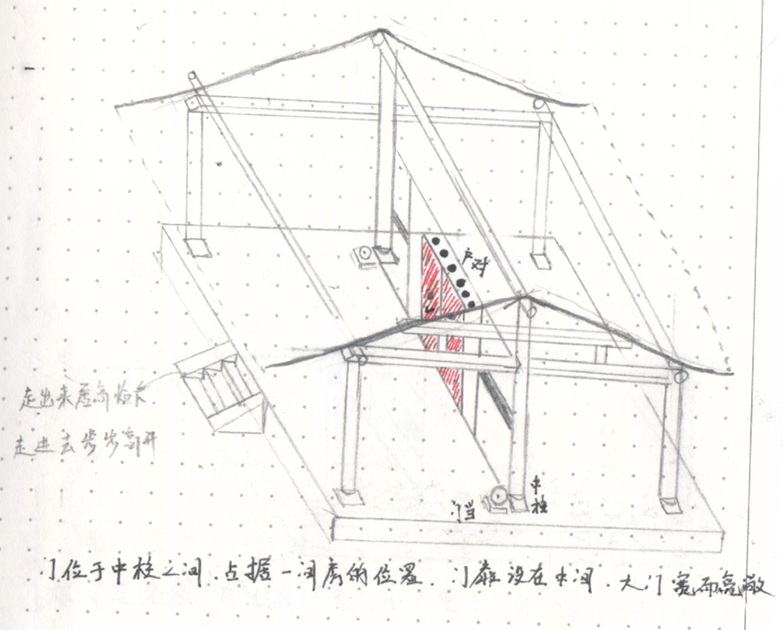

广亮大门:门位于中柱之间,直接占据一间房的位置,门扉设在中间,大门宽敞而明亮,广亮大门是除了王府外四合院中最高等级大门,至少要求七品以上官员才能使用,搭配垂带踏跺,显得端庄大气。

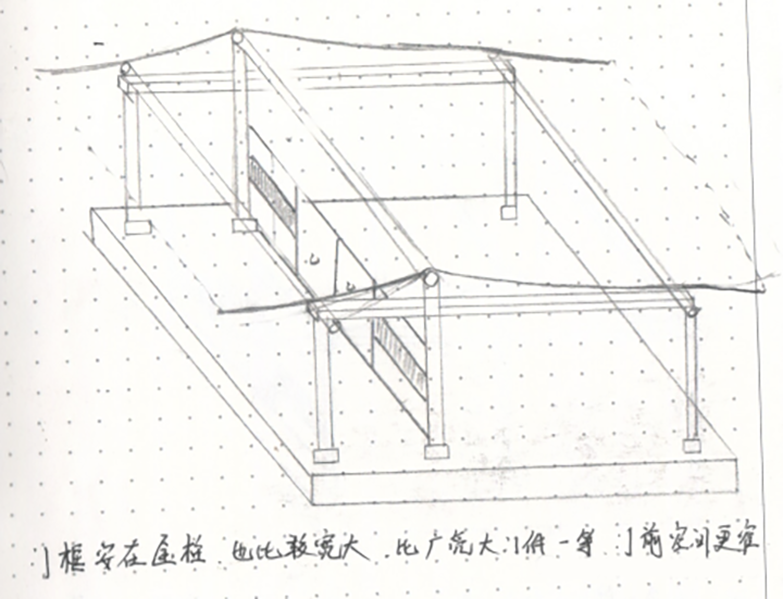

金柱大门:门框安装在金柱,最外侧的柱子是檐柱,金柱大门虽不及广亮大门深邃庄严,仍不失官宦门第的气派,是广亮大门的一种演变形式。也比较敞亮,但是比广亮大门低一个级别,门前稍窄。一般搭配如意踏跺。

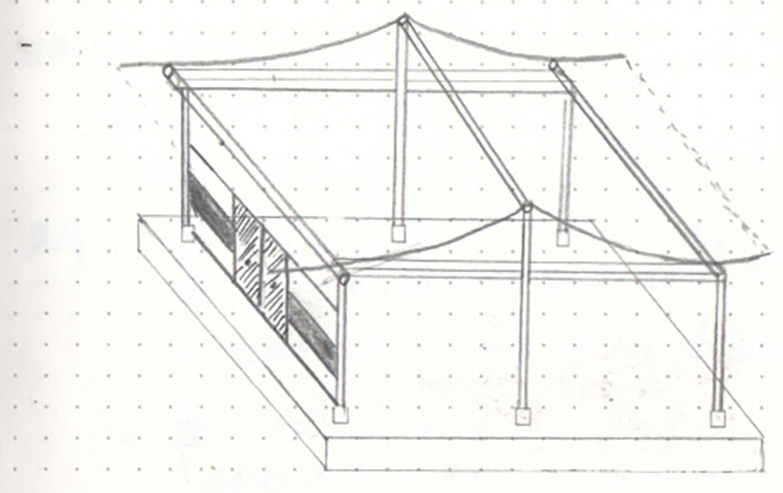

蛮子门:蛮子门最突出特点是门框安装在廊柱上,进一步压缩门前空间,增大室内空间,更加实用,多用于富商,名流,门前搭配的是礓磋。关于名字有说法是,为安全起见,特意将门扉安装在最外檐,缩小檐下梁柱空间,以避免给贼人提供隐身作案条件(古人称小偷为梁上君子),并因此而得名为蛮子门。

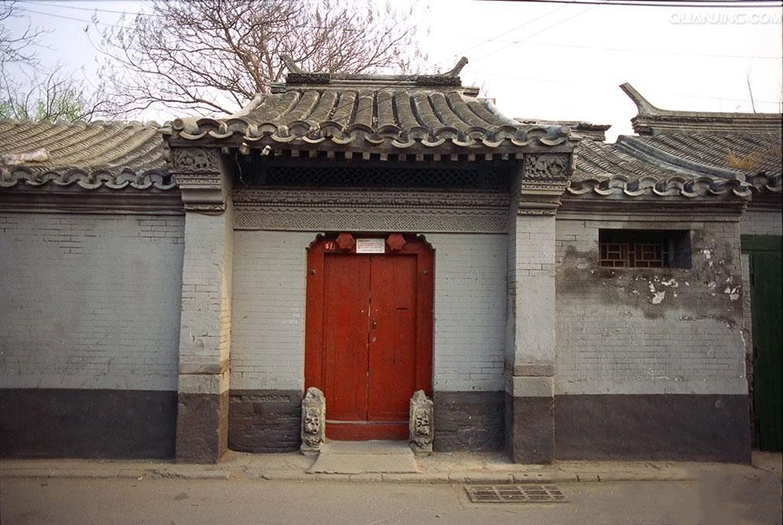

普通人家更多就是如意门,就一个小门楼,在墙体留个洞,顶部稍加装饰即可。因装饰多如意形状,故取名“如意门”。如意门的数量最多,形式也多,繁简不一。

其他类型的门还有诸如将军们,楹联门,等等

门不仅是进出通道,也是主人门脸,故连门上装饰及部件也有讲究

门钉:门上突出物,皇家,寺庙专用,清代为了区分等级,皇家是9x9,81颗,王府9x7,郡王9x5。

门拔,就是门上拉手,门环,兼扣门之用。

门当:门下抱鼓石,也叫门墩,有方圆之分,方代表砚台,文官使用,圆代表战鼓,武官使用。

门簪:也叫户对,相当于是用来固定门栓的钉子,传统建筑门比较宽大,户枢(转轴)安装在连楹上,门簪就是固定连楹的,这样大门才能正常开合。

由于等级限制,古人只需要站在门口数一下户对数量以及门当造型,就可以判断主人身份,所以古语中讲门当户对不无道理

关于门的颜色等级制度,皇家用朱红,有时候也会作为奖赏给有功大臣,所以杜甫有诗云:朱门酒肉臭,路有冻死骨!官宦一般用青色或者蓝色显示身份地位,普通人只能用黑,白,灰,不可逾越。

04

—

木架构之下分

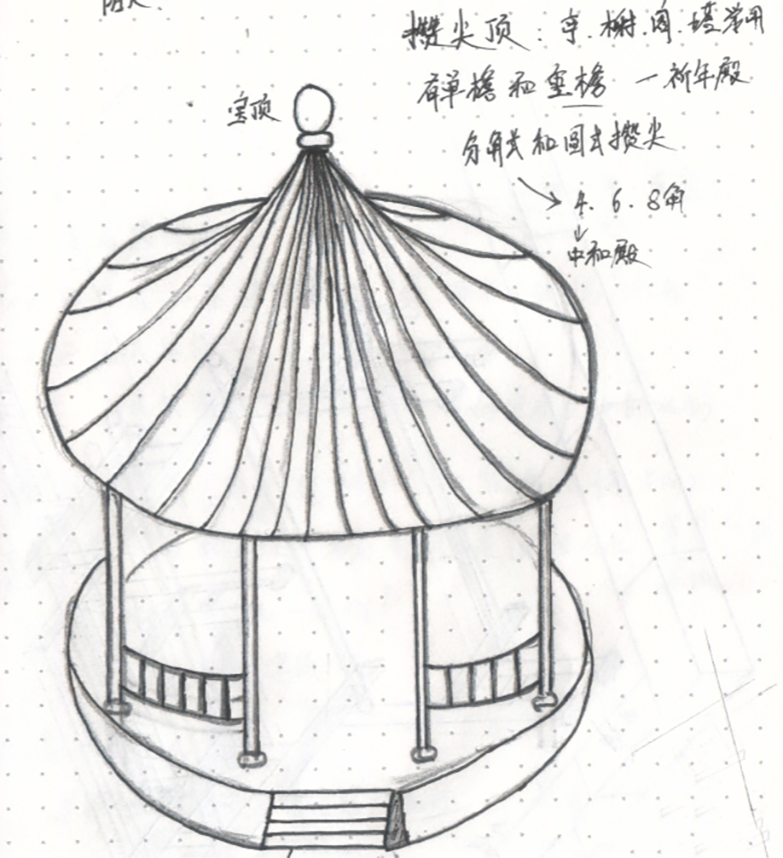

屋顶于木架构之上,体积更庞大,更能彰显主人的身份地位,所以同样受制于“礼”,房顶样式也有规矩。

等级从低到高有硬山顶,悬山顶,歇山顶,庑殿顶,重檐歇山顶,重檐庑殿顶,其他还有攒尖顶(圆、四角、六角等等),单坡,卷棚等

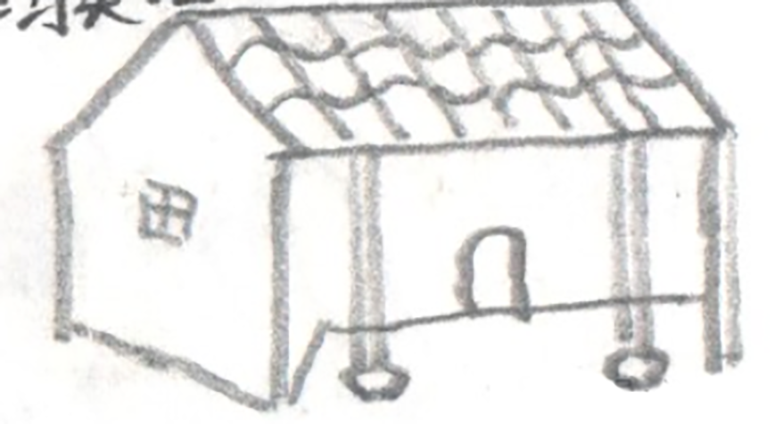

房顶与山墙齐平叫硬山,五脊二坡,北方最常见的民居房顶,

相对于硬山顶,屋顶的檩伸出墙外,房顶外延悬于山墙之外,叫悬山顶,主要分布在南方,因为雨水多,防止风雨侵蚀木构件。

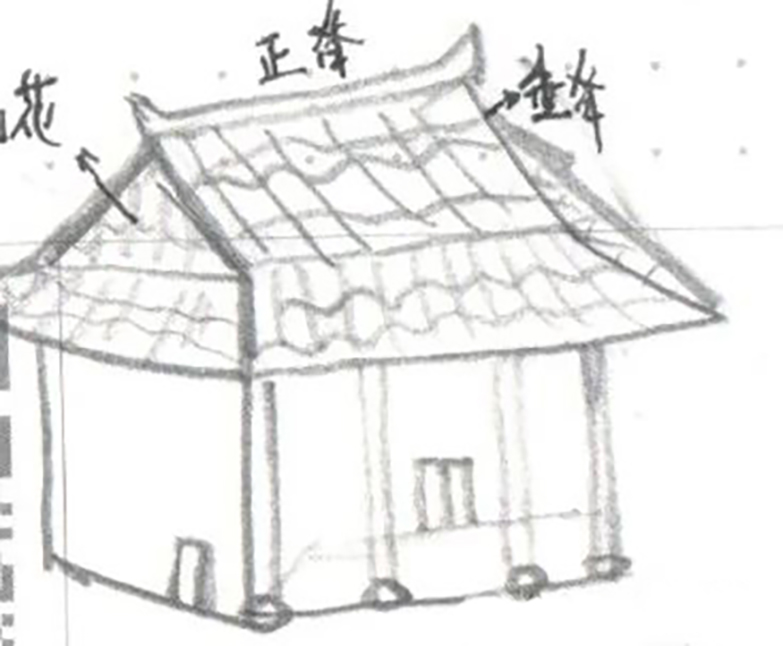

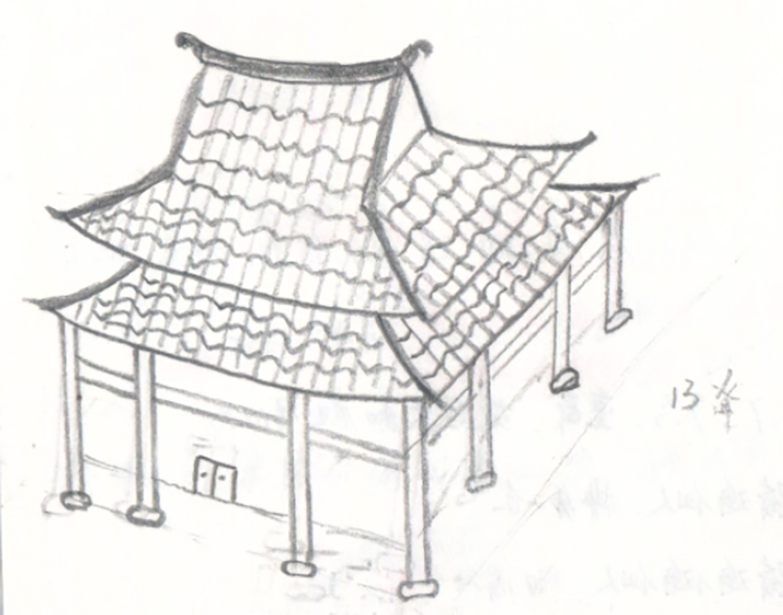

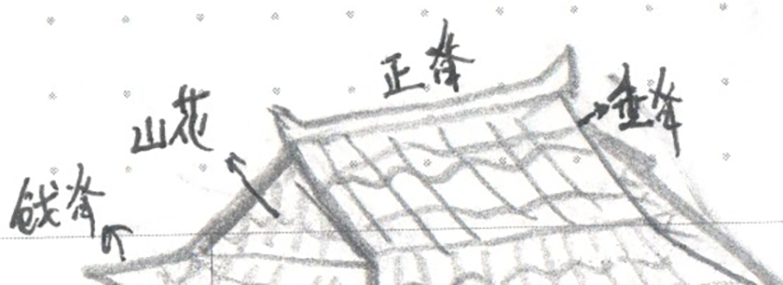

硬山或悬山屋檐外加一圈就是歇山顶,相当于屋脊延伸下来“歇”了一下,再向下延伸至檐。歇山顶九脊,一条正脊、四条垂脊、四条戗脊,因此又称九脊顶。

若修了两层便是重檐歇山顶

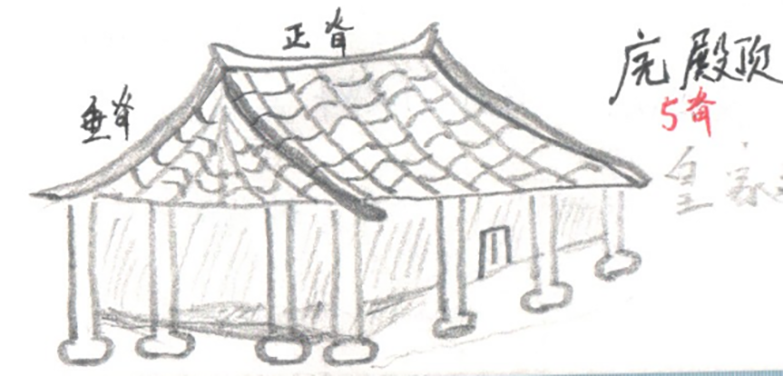

庑殿顶,四坡五脊,又称五脊殿,空间大,适合大殿,是传统屋顶样式中等级最高的样式,明清时只能皇家和孔庙能用。

修两层就是重檐庑殿顶,属于最高制式。

攒尖:一般亭,榭,阁采用。

包括圆攒尖,四角攒尖,三角攒尖及八角攒尖等,高等级修重檐,如果上半部外凸下半部内凹,则为盔顶。

(盔顶,岳阳楼)

卷棚:弧形过渡,没有中脊,显得比较圆润,园林喜欢采用。

其他还有盝顶,十字脊顶等,属于非主流的其他杂式建筑,不过多介绍。

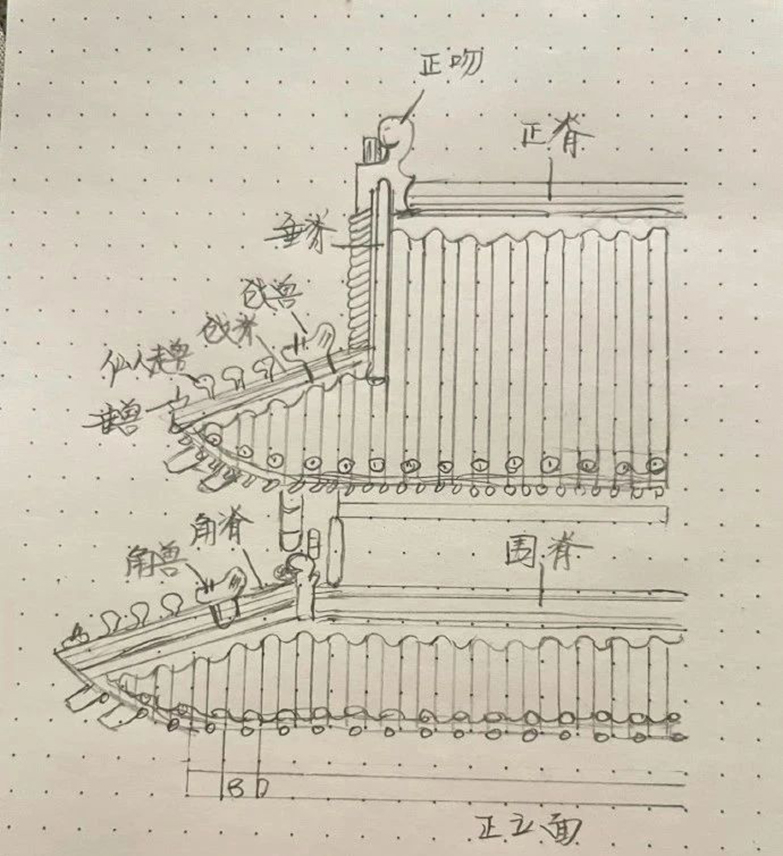

屋顶再往上,架构上铺上椽后就可以盖瓦了,两片相扣,上扣为筒瓦,下扣为板瓦,组合起到汇水排水作用,

为了保护屋檐下椽木以及美观装饰,还会在尽头屋檐处安装上带有花纹的瓦当和滴水来装饰。

房顶线条分明的斜坡交汇线便是屋脊,按照位置不同,大致分为正脊、垂脊、戗脊、角脊、围脊、博脊等。

正脊,前后两坡面交汇即为脊,位于屋顶最高处。

垂脊,凡是与正脊相交的脊都叫垂脊。

戗脊,在歇山建筑中,连接垂脊再往下的脊就是戗脊

角脊,重檐建筑屋顶中,下层四角的脊。

围脊,顾名思义,重檐下层顶部一圈,又称“缠腰脊”

博脊,歇山顶坡屋面与竖向山墙交接处。

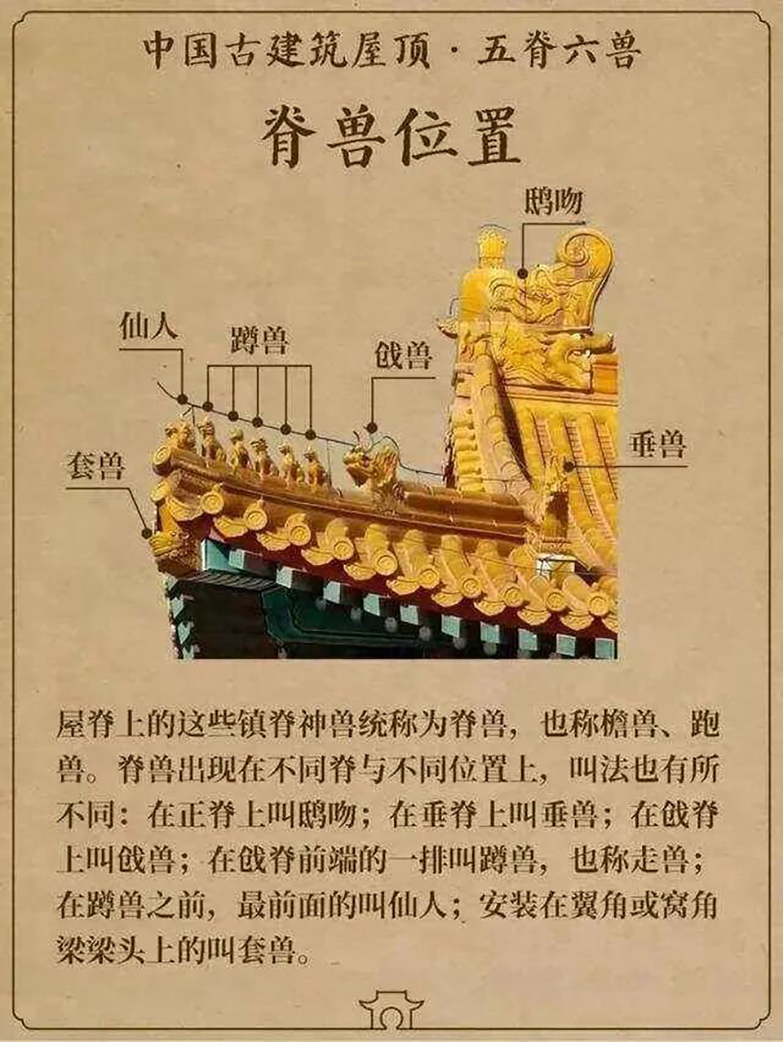

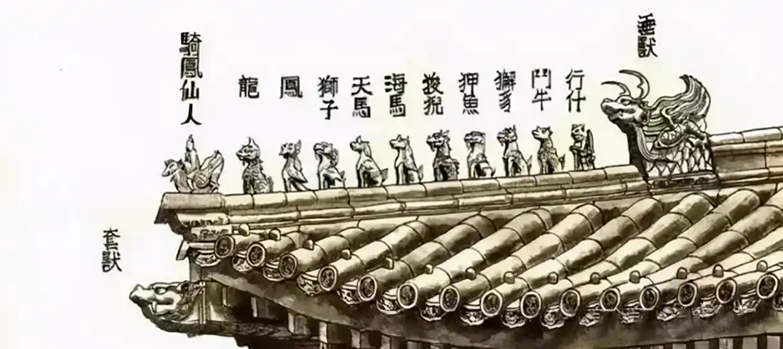

最后,房顶脊上一般也会有一定的装饰物,起到镇脊祈福,装饰美观的作用。

正脊中部如有装饰,称宝顶。

两端各立一只吻兽。也叫鸱吻,龙生九子,他是老幺,龙头鱼身,鱼尾上翘,吞火吐水,寓意防火。

垂脊上的叫垂兽

戗脊上的叫走兽

角脊上即角兽

角兽可以多个,故宫太和殿最夸张,达到了11个,最前是骑鸡仙人,民谚称:一龙二凤三狮子,海马天马六狎鱼,狻猊獬豸九斗牛,最后行什像个猴。

综上,作为中国传统建筑的主流,木构架建筑无论从结构,还是从建筑艺术,文化的角度都具有极高的水平和研究价值。其丰富的文化底蕴,伴随着中华文明源远流长,也昭示着中国传统建筑强烈的东方文化属性。

参考文献:

[1]l梁思成 中国建筑史 2005百花文艺出版社

[2]潘谷西.中国建筑史(第五版),中国建筑工业出版社

[3]侯幼彬.中国建筑美学,黑龙江科学技术出版社

[4]李允禾,华夏意匠,中国建筑工业出版社

[5]浏敦桢.中国古代建筑史(第二版),中国建筑工业出版社

来源:浅行笔记/本文仅供交流学习,版权归原作者所有